Проблемы формирования самостоятельности и активности старших дошкольников в двигательной деятельности

Aннотация

Проблема поиска потенциальных возможностей развития самостоятельности и активности растущего человека, как условия гармоничного развития личности, привлекает внимание исследователей, педагогов, родителей. Она нашла отражение в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, где развитие самостоятельности и активности определяется как целевой ориентир современного дошкольного образования. Педагогическая поддержка развития детской инициативы и самостоятельности рассматривается авторами с позиции ее осуществления в двигательной деятельности дошкольников. В настоящее время двигательная активность приобретает особую значимость как основополагающее условие воспитания здорового человека. Оптимальный для каждого ребенка уровень двигательной активности позитивно влияет на все функции и системы организма, здоровье и развитие, повышает устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов. Снижение показателей двигательной активности, ограниченность самостоятельной двигательной деятельности дошкольников является проблемой, сдерживающей полноценность процессов их социализации и физического воспитания. Это обусловливает актуальность исследования на социально-педагогическом уровне и вызывает необходимость научного обоснования новых стратегий развития самостоятельности и активности детей в двигательной деятельности. Целью исследования является выявление проблем формирования самостоятельности и активности старших дошкольников в двигательной деятельности, поиск педагогических возможностей их преодоления. На основе сопоставительного и сравнительного анализа и обобщения результатов современных исследований, экспертных оценок 336 педагогов дошкольных учреждений Белгородской области определен круг проблем формирования самостоятельности и активности детей 5-7 лет в двигательной деятельности. По результатам ранжирования ответов педагогов отрицательное воздействие на развитие самостоятельности и активности старших дошкольников в двигательной деятельности оказывают: отсутствие интереса и потребности у ребенка в самостоятельной двигательной деятельности; недостаточность его двигательно-игрового опыта; излишняя опека или отсутствие внимания к проблеме регулирования двигательной активности со стороны взрослых. Проведенное исследование подтверждает необходимость поиска и научного обоснования новых подходов, средств, форм развития самостоятельности и активности двигательной деятельности дошкольников.

Ключевые слова: активность, инициативность, двигательная деятельность, двигательный опыт, действия, движения, проблемы, самостоятельность

Введение (Introduction). Поддержка и развитие детской инициативы и самостоятельности – одна из актуальных задач современного дошкольного образования. На этапе его завершения, согласно целевым ориентирам ФГОС ДО: «Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности»[1].

Еще Мария Монтессори считала одним из важных периодов развития самостоятельности ребенка возраст от 3-х до 6 лет и отмечала, что каждый ребенок является «строителем самого себя». Это время максимального развития личности, а также духовного и физического становления (Сорокова, 2013). Заметим, что предшествующий период также играет весьма существенную роль, так как в раннем возрасте закладываются основы самостоятельности. Свободное передвижение на малых пространствах способствует самостоятельному удовлетворению некоторых потребностей. Дети второго-третьего годов жизни приобщаются к социальным отношениям через различные социальные группы: семью, игровую группу, внутри которых стимулируется и развивается самостоятельность (Апанасенко, Ермаков, Бондаренко, Прасол, 2010).

Научно-обоснованная система развития самостоятельности ребенка в двигательной деятельности представлена в исследованиях И.М. Воротилкиной. Показателями самостоятельности старшего дошкольника выступают: «… стремление к решению задач деятельности без помощи со стороны других людей, умение поставить цель деятельности, осуществить элементарное планирование, реализовать задуманное и получить результат, адекватный поставленной цели, а также способность к проявлению инициативы и творчества в решении возникающих задач» (Воротилкина, 2015:13).

Анализ результатов современных научных исследований, педагогического опыта свидетельствует о том, что при эффективном физическом воспитании и обучении, дети старшего дошкольного возраста на этапе завершения дошкольного образования способны овладеть необходимыми показателями самостоятельности в двигательной деятельности. Однако, в исследованиях РАО, посвященных глубинным изменениям детства, отмечается и другая тенденция. А именно, значительное снижение активности и самостоятельности дошкольников по сравнению с их сверстниками в предыдущем десятилетии (Фельдштейн, 2011). Это нацеливает в настоящее время на выявление причин и поиск способов педагогической поддержки детской инициативы, активности и самостоятельности в двигательной деятельности.

Обратимся к анализу ключевых понятий нашего исследования. Самостоятельность дошкольников в двигательной деятельности И.М. Воротилкиной рассматривается, как «взаимосвязанный процесс количественных и качественных изменений в физическом развитии и физической подготовленности, в мотивационно-эмоциональной сфере. Закономерно зависит от содержания деятельности, от воздействия различных факторов, среды, условий воспитания, которые действуют вместе на сложную структуру развития и детерминируются половозрастными и индивидуальными особенностями» (Воротилкина, 2015: 15).

Отечественные ученые связывают развитие самостоятельности в двигательной деятельности детей с активностью. Активность – это биологическое явление, это энергия, присущая здоровому организму, которая выступает, как потребность действия. В действии происходит упражнение, в результате которого развиваются органы и системы, участвующие в этой деятельности. Зарубежные ученые Trilles Francis и ряд отечественных ученых Г.Ф. Агеева, В.А. Шишкина солидарны в том, что постоянные физические нагрузки способствуют профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, мышечной астении и мотивируют к здоровому образу жизни (Агеева, 2013; Шишкина, 2014; Trilles, 1990,1991: 92-97).

По мнению Н.А. Фомина, двигательная активность – это естественная основа накопления резервов здоровья человека (Фомин,1991). Уровень двигательной активности, приемлемый для каждого ребенка, – существенное условие интеллектуального развития и повышения устойчивости к влиянию стрессогенных факторов, таких как переохлаждение, перегревание, инфекции.

Современные российские ученые в своих исследованиях приходят к выводу о том, что сниженные объем, время и интенсивность двигательной деятельности негативно отражаются на состоянии здоровья и физической подготовленности детей. Так, в исследованиях Т.В. Волосниковой, Л.Н. Волошиной, М.А. Руновой (Волосникова, 2011; Волошина, 2017; Рунова, 2004) отмечается, что потребность ребенка в движении в дошкольных образовательных учреждениях реализуется в двигательном режиме лишь на 55-60%.

И.М. Воротилкина в своих исследованиях приводит данные о времени, отведенном на организованную и самостоятельную двигательную деятельность, не только в дошкольном образовательном учреждении, но и в школе. Она отмечает, что для старших дошкольников это время составляет от 39,7 до 45,5 % времени бодрствования, а в начальной школе этот показатель составляет от 4 до 9 % (Воротилкина, 2015). Недостаточный объем и низкая интенсивность двигательной активности детей во многом обусловлены социально-педагогическими детерминантами и деформациями игрового пространства детства.

Основная часть (Main Part). Цель работы. Современные личностно-ориентированные тенденции в образовании и снижение показателей здоровья, физического развития, физической подготовленности, двигательной активности детей нацеливают на выявление проблем формирования самостоятельности и активности старших дошкольников в двигательной деятельности, на поиск педагогических возможностей их преодоления.

Материалы и методы (Methodology and methods). В исследовании использовались теоретические методы: анализ, синтез, обобщение результатов научных публикаций по теме исследования; эмпирические: метод экспертных оценок. В экспертизе по проблеме исследования принимали участие 336 педагогов-практиков из дошкольных образовательных учреждений г. Белгорода, а также слушатели курсов повышения квалификации и переподготовки кадров ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования». Статистическая обработка результатов проводилась с помощью метода ранжирования.

Теоретическая основа (The theoretical basis). Поиску проблем и путей стимулирования самостоятельной двигательной деятельности детей дошкольного возраста посвящено ряд современных исследований (Агеева, 2013; Волошина, 2017; Воротилкина, 2015; Рунова, 2004; Шишкина, 2014). Изучение и анализ работ этих авторов позволил выделить проблемы стимулирования активности и самостоятельности в двигательной деятельности.

Выбор средств педагогического обеспечения самостоятельной двигательной деятельности был соотнесен с закономерностями и механизмами развития личности ребенка дошкольника, которые отражены в положениях развивающего обучения, с теориями развития личности.

Проводимое исследование опиралось на основы теории двигательной и психомоторной активности человека, знания о природе движений и функциональных системах организма.

Научные результаты и дискуссия (Research Results and Discussion). Мы разделяем точку зрения В.А. Шишкиной о том, что двигательная активность как базис двигательной деятельности в дошкольном периоде детства играет важное значение (Шишкина, 2014). Активность, а в частности двигательная активность, непосредственно связана с формированием систем и функций организма, лежит в основе познания мира и ориентировки в нем, приобретает значение как критерий школьной зрелости первоклассника. К сожалению, в практике дошкольного образования этот критерий используется редко.

В исследованиях А.С. Солодкова,

Н.А. Фараджевой подчеркивается идея о том, что двигательная активность – это энергетическая основа в развитии систем организма, а также в психическом и физическом развитии, биологический стимул функционально-морфологического состояния организма (Солодков, 2005; Фараджева, 2004).

По словам известного ученого

Д.И. Фельдштейна, «дефицит произвольности – как в умственной, так и в двигательной сфере дошкольника», представляется тревожным фактором, оказывающим влияние на снижение показателей двигательной активности, физического развития и здоровья ребенка (Фельдштейн, 2011: 7). Отрицательное влияние оказывает приобщение детей, даже младенческого возраста, к телеэкрану.

Д.И. Фельдштейн отмечает, что «по данным американских ученых, к началу школьного возраста время просмотра достигает 10-12 тысяч часов, а по данным Института социологии РАН, более 60% родителей проводят досуг с ребенком перед телевизором, у каждого десятого ребенка-дошкольника свободное время проходит у телевизора. В результате возникает особая потребность в экранной стимуляции, которая дает сбои в восприятии, блокируя собственную деятельность ребенка» (Фельдштейн, 2011). Такая экранная зависимость становится причиной гиперактивности, рассеянности, не умения воспринимать информацию на слух, затруднения в понимании прочитанного, отсутствия общения друг с другом, нежелания занять себя.

W. Cools, K. De Martelaer, C. Samaey, C. Andries доказали низкий уровень двигательной активности среди детей дошкольного возраста от 4 до 6 лет, а также выявили связь между физической активностью и развитием жизненно необходимых двигательных навыков. Полученные результаты свидетельствуют о том, что развитие жизненно необходимых двигательных навыков является ключевым фактором для регулярной двигательной деятельности (Cools, Martelaer, Samaey, Andries, 2011: 649-660).

Изучая работы Л.В. Абдульмановой, О.Ю. Зинченко, было отмечено, что в качестве детерминант активности и самостоятельности дошкольника в двигательной деятельности они рассматривают двигательный опыт. Приоритет при этом отдается двигательным навыкам ребенка, формируемым не только в специально организованной деятельности, но и в самостоятельной деятельности (Абдульманова, 2019: 5-8; Зинченко, 2006) Самостоятельная двигательная деятельность дошкольников отражает их внутреннюю мотивацию к ней. Этой точки зрения придерживаемся и мы, и обращаем внимание на тот факт, что наличие двигательного опыта у дошкольника приводит, в свою очередь, к развитию у него стремления быть самостоятельным и к развитию интереса к сверстникам. Это способствует объединению дошкольников в «детские сообщества», обогащению не только двигательного, но и игрового опыта (Волошина, Галимская, 2019).

Важное значение в проявлении самостоятельности и активности в двигательной деятельности играют интересы и мотивация. На потребность в развитии интересов и мотивов, содействующих формированию физиологических резервов дошкольников в двигательной деятельности, указывали

Ю.Н. Ермакова, М.А. Правдов, Д.М. Правдов (Ермакова, 2010; Правдов, 2003; Правдов, 2017: 192-196).

Стоит отметить, что повышению заинтересованности и мотивации к двигательной деятельности способствуют подвижные и спортивные игры. Командные состязания, различные игровые ситуации, квесты расширяют формы сотрудничества и взаимодействия, готовят дошкольника к новым формам отношений со сверстниками, развивают уверенность в своих силах, своей значимости, а в результате – повышают интерес к двигательной деятельности и развивают активность. Следует отметить, что S.I. Sopa, M. Pomohaci доказали важность командных игр в социализации и социальной интеграции ребенка в современное общество (Sopa, Pomohaci, 2015).

Система физического воспитания дошкольников в настоящее время представляет собой неотделимую часть общегосударственной системы физического воспитания. В Федеральном законе от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» ст. 10 п. 4 дошкольное образование признается уровнем общего образования[2]. Можно отметить, что в примерной основной образовательной программе и комплексных образовательных программах дошкольного образования нашло отражение обучение дошкольников спортивным играм и их элементам по упрощенным правилам. Существующие в настоящее время парциальные игровые программы физического воспитания дошкольников являются хорошим подспорьем в работе педагогов с целью охвата всех направлений физического воспитания.

Н.И. Крылова, Б.И. Хачапуридзе в своих исследованиях анализировали и положительно оценивали воздействие предметно-пространственной среды на формирующуюся самостоятельную двигательную деятельность детей в дошкольном детстве (Крылова, 2009; Хачапуридзе, 1980).

A. Laukkanen, D. Niemisto, T. Finni, M. Cantell, E. Korhonen, A. Saakslahti изучили связь между двигательной активностью родителей и их детей, семьей и факторами окружающей среды (Laukkanen, Niemisto, Finni, Cantell, Korhonen, Saakslahti, 2018). Родители играют важную роль в процессе развития своего ребенка. Необходимо отметить позитивную связь выявленных показателей с образованием родителей, двигательной активностью отца, а также отношением родителей к занятиям физической культурой и спортом. В тоже время авторы признают неоднозначность полученных результатов между развитием жизненно необходимых двигательных навыков и отношением родителей к занятиям физической культурой и спортом, что подтверждает сложность данного исследования.

Изучив результаты исследований отечественных и зарубежных ученых, был определен ряд проблем, отрицательно влияющих на развитие самостоятельности и активности в двигательной деятельности старших дошкольников. Для изучения мнения педагогов о факторах, влияющих на формирование самостоятельности и активности старших дошкольников в двигательной деятельности, им было предложено провести экспертную оценку выявленных проблем и расположить их по значимости воздействия в убывающем порядке.

Из предлагаемого ряда проблем первая проблема «Недостаток собственного двигательного опыта ребенка, отсутствие необходимых умений, навыков, способов деятельности, способности ставить цель, планировать двигательную деятельность и достигать в ней определенных результатов, что не позволяет использовать приобретенный опыт в самостоятельной двигательной деятельности» была оценена следующим образом: 45,4% педагогов, а это 152 человек, поставили на первое место, как наиболее значимую, 18,1% (61 человек) отвели данной проблеме второе место, также 18,1% (61 человек) поставили на третье место, 9,2% (31 человек) оценили на четвертом месте, 9,2% (31 человек) отвели последнее место, как наименее значимой проблеме.

Проблема «Слаборазвитый индивидуальный интерес и потребность к самостоятельной двигательной деятельности: ограниченная двигательная активность малоподвижного ребенка, и, наоборот, хаотичная двигательная активность гиперподвижного ребенка» как наиболее важная оценена всего 9,2% экспертов (31 человек), также 9,2% (31 человек) поставили ее на второе место. Но большая часть экспертов оценила эту проблему, как наименее важную, выделив ей середину – 63,5%, что составило 213 человек, поставили на третье место. 18,1% (61 человек) отвели этой проблеме четвертое место.

Третья проблема «Недостаточно организованная развивающая предметно-пространственная среда как важнейшее условие двигательного развития детей: нерациональная организация площадей групповых помещений, недостаточное наличие физкультурного оборудования и инвентаря» была оценена следующим образом: 36,6%, что составило 123 педагога, дали оценку как наиболее важной и значимой; 18,1% (61 человек) значимость посчитали не такой высокой и поставили на второе место; 27,2% (91 педагог) определили ей четвертое место; 18,1% (61 человек) посчитали эту проблему малозначимой в формировании самостоятельности и активности старших дошкольников в двигательной деятельности.

Экспертная оценка четвертой проблемы «Излишняя опека взрослых или отсутствие внимания родителей к проблеме регулирования двигательной активности детей» показала, что самой важной педагоги ее не посчитали, поставили на второе место 45,7%, что составило 153 педагога. Все остальные эксперты оценили эту проблему, как среднюю по значимости и ниже: по 18,1% (61 человек) определили четвертое, пятое и шестое места.

«Отсутствие методических разработок по развитию самостоятельной двигательной деятельности» – это пятая, из выявленных нами проблем. Эксперты ее оценили по-разному: на первое место поставили 9,2% (31 человек), 27,2% (91 педагог) и 18,1% (61 человек) обозначили этой проблеме третье и, соответственно, четвертое место, пятое место выделили 36,3%, что составило 122 педагога, малозначимой посчитало 9,2% (31 человек).

Анализируя шестую проблему «Нежелание и неумение педагогов выстраивать самостоятельно образовательный процесс по развитию самостоятельности и активности в двигательной деятельности», эксперты были почти единогласны: только 9,2% (31 человек) посчитали значимой, поставив на второе место, такое же количество 9,2% (31 человек) – определили средней по значимости, выделив четвертое место, все остальные эксперты определили эту проблему наименее значимой в формировании самостоятельности и активности – 45,4% экспертов, а это

152 человека, поставили на пятое место, и 36,3%, что составило 122 педагога, соответственно, на шестое место.

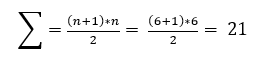

Полученные экспертные данные были расположены согласно правил ранжирования и занесены в табл. 1. Правильность ранжирования проверена по формуле:

где n – количество пунктов анкеты (6), а ∑ = 21 − сумма номеров вопросов анкеты. Общая сумма рангов совпала с суммой номеров вопросов анкеты, что свидетельствует об отсутствии ошибок в ранжировании.

Анализируя полученные результаты, отметим, что отрицательное воздействие на развитие самостоятельности и активности старших дошкольников в двигательной деятельности, по мнению педагогов-практиков, оказывают следующие проблемы:

– слаборазвитый индивидуальный интерес и потребность к самостоятельной двигательной деятельности: ограниченная двигательная активность малоподвижного ребенка, и, наоборот, хаотичная двигательная активность гиперподвижного ребенка;

– излишняя опека взрослых или отсутствие внимания родителей к проблеме регулирования двигательной активности детей;

– недостаток собственного двигательного опыта.

Заключение (Conclusions). Таким образом, результаты исследования еще раз подтвердили актуальность проблемы развития самостоятельности и активности дошкольников в двигательной деятельности и востребованность новых подходов к решению этой профессиональной задачи.

Полагаем, что содержание самостоятельной двигательной деятельности детей должно способствовать освоению новой модели поведения отражающей самостоятельность, выразительность действий, направленность на решение двигательной задачи, на умение конструировать, создавать, обновлять движение, изменять его структуру, использовать оригинальные двигательные решения.

Перспективными направлениями решения названных выше проблем могут быть:

– воссоздание игрового пространства детства на основе широкого внедрения игровых программ и технологий физического воспитания как части основой образовательной программы, проектируемой по инициативе участников образовательного процесса;

– организация разновозрастного взаимодействия в двигательно-игровой деятельности с целью трансляции социального опыта;

– рациональное сочетание групповых и индивидуальных стратегий формирования активности и инициативы в двигательно-игровой деятельности;

– включение показателя активности, в частности, двигательной активности как критерия школьной зрелости первоклассника.

[1]Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155: 26(дата обращения: 14 февраля 2020 года)

[2]«Об образовании в Российской Федерации»: федеральный закон от 21 дек. 2012 г., 2013

Список литературы