Введение (Introduction). В подростковом возрасте значимым становится общение со сверстниками, отсюда следует возрастание роли сообществ, в рамках которых возможно осуществлять конструктивное взаимодействие. В современном мире подростки общаются в смешанной среде: велика роль как реальных, так и виртуальных сообществ(онлайн-сообществ). У современных подростков наблюдается тенденция критически относиться к окружающему миру, стремление оценить его достоинства и недостатки, изменить социальную среду, что побуждает их присоединиться к общественным сообществам, способствовать достижению просоциальных целей (Fuligni, 2019). На наш взгляд, это в большей степени возможно в условиях взаимосвязи реальных и виртуальных сообществ, что актуализирует изучение и внедрение практик их развития во взаимодействии. Исследователи отмечают, что онлайн-общение приносит пользу подросткам, которые ведут более активную офлайн-социальную жизнь (Lyyra, 2018; Сергеев, 2021).

На актуальность изучения сообществ обращают внимание и отечественные ученые. Исследователи отмечают их значимость для развития личности в целом. В работах Б.А. Дейча подчеркивается важность детского объединения для развития социальной активности личности (Дейч, 2021). Н.А. Коротельцев отмечает, что сообщество оказывает положительное влияние на формирование групповой и индивидуальной субъектности. Перед специалистами в сфере воспитания стоит задача содействовать реализации воспитательного потенциала сообществ с учетом их смешанного формата (Коротельцев, 2018).

В этой связи значимость приобретает поиск методов, актуализирующих потенциал детских сообществ цифрового общества. Учеными отмечено, что «адекватных детскому коллективу педагогических инструментов воспитания в настоящее время не найдено» (И.Ю. Шустова, Г.Ю. Беляев), подчеркивая тем самым сложность изучения сообществ и методов работы с ними. Данный проблемный вопрос ставит и Н.Л. Селиванова (Селиванова, 2021). Однако другие исследователи акцентируют внимание на важности изучения этих вопросов, т.к. коллектив по-прежнему остаётся тонким инструментом прикосновения к личности (Захарищева, 2019: 97).

Сказанное определяет важность изучения, как самого детского сообщества, так и педагогических инструментов, которые актуализируют его развивающий потенциал. Это позволит сделать процесс работы специалистов в области воспитания более результативным, обеспечивающим развитие необходимых социальных характеристик воспитуемых.

Актуальность изучения детского сообщества и целенаправленного его развития осознана научным миром. В современной науке понятие «сообщество» не имеет однозначного понимания. В отечественной теории воспитания в качестве высшего уровня развития группы и средства воспитания рассматривается коллектив (А.С. Макаренко, И.П. Иванов, В.А. Караковский), однако, современными социальными группами не всегда достигается высшая стадия развития, характеризующаяся высоким уровнем сплоченности и взаимной ответственности. В этой связи целесообразно использовать понятие сообщество. Ученые определяют данный термин как общность (Степанов, 2020), детско-взрослую общность, характеризуемую как структуру, имеющую схожесть с субкультурой и имеющую соответствующие характеристики. К ним относят наличие неформального взаимодействия участников, единое ценностно-смысловое пространство, проявление системы ценностей и смыслов, актуализацию возникновения групповых норм и особого стиля жизни в группе, наличие чувство «мы».

Дж. Прис и Д. Мэлони-Кришмар дополнили понятие «сообщество» следующими пятью характеристиками: 1) у членов сообщества есть общие цели или интересы, общая деятельность или потребность, которая составляет главную причину их принадлежности сообществу; 2) члены сообщества вступают в активное и неоднократное участие, для которого характерны напряженные взаимодействия, сильные эмоциональные связи и общая совместная деятельность; 3) доступ к общим ресурсам сообщества организован по правилам, определяющим условия доступа его членов к ресурсам; 4) в сообществе присутствуют коллективный обмен информацией между его членами и взаимная поддержка; 5) совместная деятельность сообщества происходит на основе общедоступных социальных соглашений, языка и поведения (Preece, 2002).

В рамках нашего исследования мы рассматриваем сообщества на основе трех сущностных характеристик: 1) установленные социальные связи (общий язык, место общения), взаимодействие в онлайн или оффлайн формате; 2) общность интересов, идей, целей, ценностей и идентификация с сообществом; 3) наличие продуктивной деятельности, внутренних и внешних продуктов. Сообщество – объединение, установившее социальные связи на основе определенной общности интересов, целей, обладающее самоидентификацией и реализующее продуктивную деятельностью.

Ученые обращают внимание на классификацию сообществ. Так, в исследованиях Б.А. Дейча была сделана попытка переосмыслить виды реальных сообществ, которые использовались педагогами России со второй половины XIX в. и до настоящего времени. Он выделяет такие типы, как детское товарищество, детский коллектив, детское сообщество (Дейч, 2021). В современной научной литературе выделяют следующие виды сообществ: виртуальные, онлайн сообщества (Ромм, 2021), реальные (Е.А. Колесник, В.Е. Новоселова, Ю.В. Батенова). В рамках нашего исследования мы рассматриваем детские сообщества смешанной среды (реальные и виртуальные).

В науке идет поиск, осмысление инструментов, актуализирующих потенциал детского сообщества. Н.А. Коротельцев выделяет формы организации совместной деятельности (далее ФОСД). К ним он относит совместно-индивидуальный вид ФОСД, предполагающий минимальное количество контактов между участниками группы, однако индивидуальная деятельность каждого дает совместный результат; совместно-последовательный вид ФОСД (выполнение деятельности последовательно каждым участником); совместно-взаимозависимый вид ФОСД, где результат деятельности группы зависит от каждого её члена; совместно-распределенный вид, где главная роль принадлежит руководителю, который четко распределяет ответственность среди членов группы, с последующим выполнением на общей площадке (Коротельцев, 2018).

В работах К.С. Тереховой, И.Г. Чугаевой отмечается значимость игровых технологий для развития детского сообщества, так как для детей характерны яркость и непосредственность восприятия, легкость вхождения в образы, а игра выполняет важную коллективно-образующую функцию, носит диагностический, регулятивный характер, как для всего коллектива, так и для каждого его члена. Это также доказано и в работах Л.В. Мамедовой, Ю.А. Ковбасы (Мамедова, 2022).

Исследователи М.В. Тырнов, Е.Н. Ефремова обращают внимание на такую методику, активизирующую деятельность сообщества, как коллективно-творческая деятельность (далее КТД) (Тырнов, 2022). Ученые отмечают, что эффективными для развития сообщества будут являться и такие формы, как формирование команды (технология командообразования), организация в школьной жизни ярких содержательных дел и событий разного уровня, основанных на событийном взаимодействии педагогов и школьников (И.Ю. Шустова, Г.Ю. Беляев). В условиях развития виртуальных сообществ, важно применение цифровых инструментов в воспитательной деятельности (Е.М. Харланова, С.В. Рослякова, Е.Г. Черникова и др.).

Несмотря на представленность изучаемого вопроса в научной литературе, считаем, что проблема исследования детских сообществ и инструментов, которые актуализируют их потенциал в условиях цифрового общества и смешанной среды социализации, разработана недостаточно. В этой связи целью статьи является: изучить представленность в воспитательных практиках целевых установок на развитие детских и детско-взрослых сообществ и применяемых инструментов, способствующих развитию потенциала детского сообщества.

Методология и методы (Methodology and methods). Для решения поставленной цели был использован метод контент-анализа, проанализированы базы данных воспитательных практик: «Образовательные и воспитательные практики Российского движения школьников (Челябинское региональное отделение)» – 2021 г., «Воспитательное событие во взаимодействии с Российским движением школьников: база методических разработок» – 2022 г., Воспитательные практики в системе образования 2022 г. (опыт Челябинской области). Базы данных были составлены на основе методических материалов, представленных действующими специалистами воспитания Челябинской области, а также студентами под руководством преподавателей. Всего проанализировано 117 воспитательных практик.

На первом этапе работы для проведения контент-анализа были определены единицы анализа текстов описания воспитательных практик. Таковыми явились слова и словосочетания: «команда», «коллектив», «единство, чувство «Мы», «общее дело», «общие ценности сообщества». Единицей счета выступила практика, в описании которой выявлены единицы анализа. При этом одна практика могла включать в своем описании несколько единиц анализа (разные слова и словосочетания, несколько раз одно из них), но в единицах счета это фиксировалось один раз. Были проанализированы воспитательные практики трех баз данных, составленных в период с сентября 2021 по декабрь 2022 года[1].

Затем было рассмотрено содержание методических разработок, выделены практики, в которых единица анализа упоминалась именно в контексте развития сообщества. Таким образом, были выделены практики, ориентированные разработчиками на реализацию потенциала или развитие детских сообществ.

Имеется ограничение: анализировался авторский текст описания практики, возможно практика имеет потенциал развития детского сообщества, но в ее описании разработчик не фиксирует данной целевой установки, не представляет ее в содержании. В этом случае практика не рассматривалась как ориентированная на развитие сообществ.

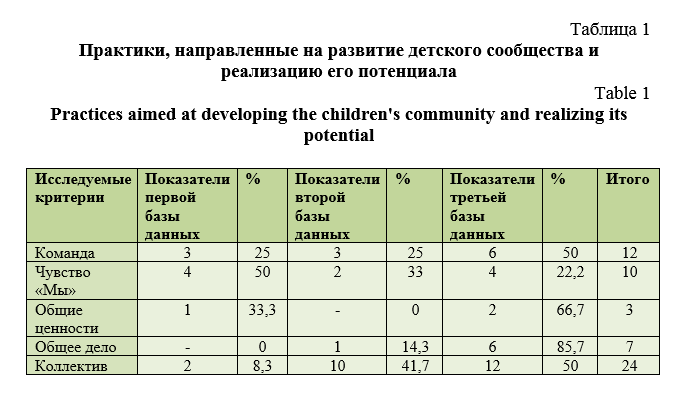

Научные результаты и дискуссия (Research Results and Discussion). На основе контент-анализа были обнаружены практики, направленные на развитие детского сообщества и реализацию его потенциала, по всем единицам анализа (табл. 1).

Как было отмечено выше, одна практика может включать в своем описании несколько единиц анализа (разные слова и словосочетания, несколько раз одно из них), но в единицах счета фиксируется один раз. Исходя из этого, было обнаружено, что в целом из 117 воспитательных практик только 43 практики направлены на развитие потенциала детского сообщества.

Для определения методов, актуализирующих потенциал сообщества, мы осуществили обобщенный опыт практик по каждой базе данных.

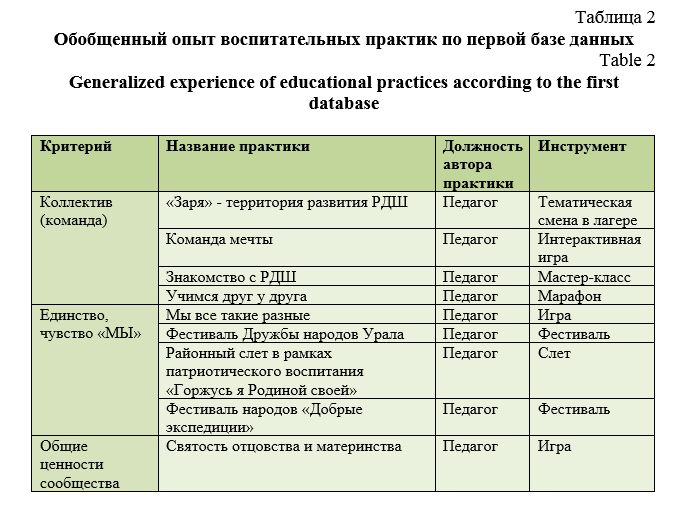

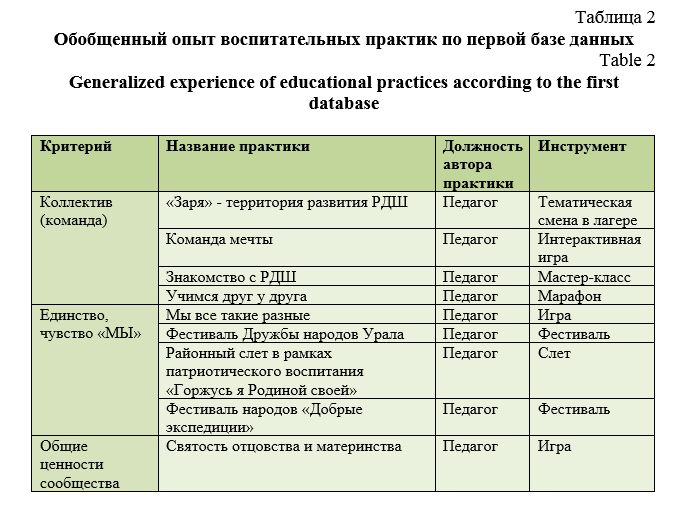

В первой базе (составленной в 2021 году) данных из 43 практик только 9 (28%) направлены на развитие сообществ (табл. 2), в них доминируют следующие педагогические инструменты: игровые методики, фестивали. также мастер-класс, тематическая смена, марафон и слет. Преобладают массовые формы, практики ориентированы на сотрудничество во взаимодействии. Обобщенный опыт практик по второй базе данных представлен в табл. 3.

Во второй базе данных (первое полугодие 2022) представлено 34 практики, из них 11 практик (34,6%) актуализируют потенциал и развитие сообществ, в них чаще применяются методы игры, соревнования, конкурса, викторины. Преобладают групповые формы, ориентированные на конкуренцию во взаимодействии. Единично авторы обращаются к тренингу, коллективному творчеству.

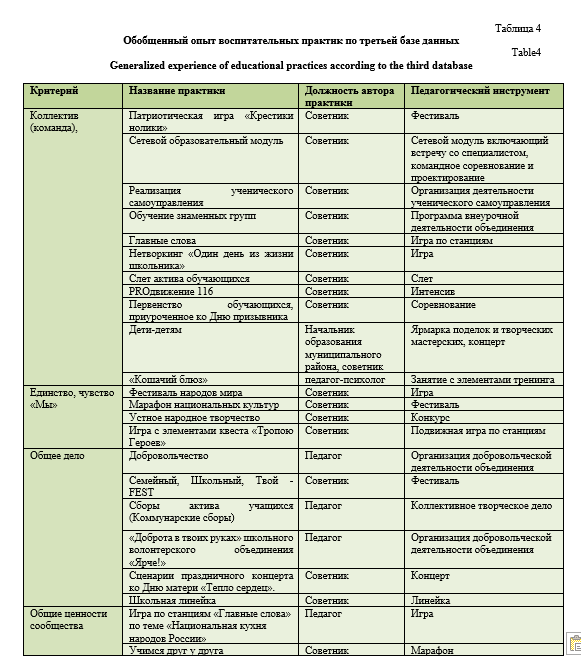

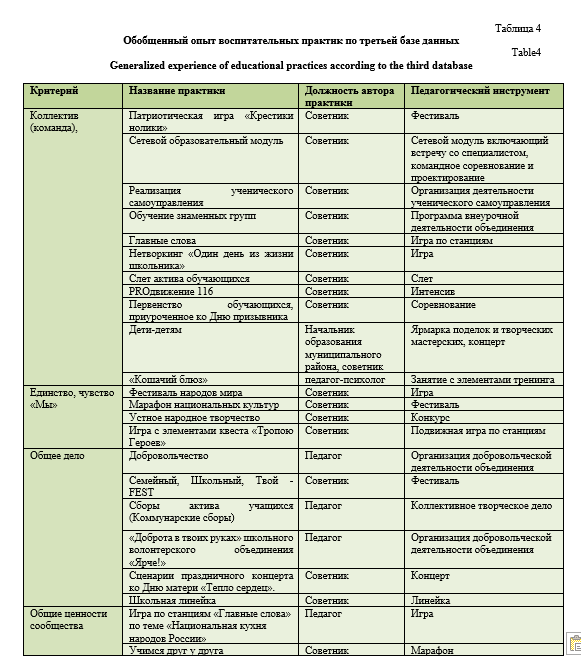

Обобщенный опыт практик по третьей базе данных (составленной в декабре 2022) представлен в табл. 4.

Из 51 практики, имеют ориентир на развитие сообществ 23 (45,1%). Чаще применяется метод игры и организация деятельности объединения (знаменной группы, добровольческого объединения, органа самоуправления учащихся) (табл. 4). При этом реализуется более широкий спектр педагогических инструментов, чем в первых двух базах практик, впервые упоминается: линейка, концерт, коллективное творческое дело, интенсив, конкурс. Авторы применяют сложные инструменты, включающие не один, а несколько инструментов: сетевой модуль (командное соревнование, викторина, проектирование), ярмарка (мастерские, продажа детских поделок, благотворительный концерт), интенсив (тренинговые упражнения, технологическая игра, практическая работа по отделам). В представленной базе сочетаются инструменты актуализирующие разные типы взаимодействия как конкуренцию (соревнование, конкурс), так и сотрудничество (слет, коллективная творческая деятельность, фестиваль). Преобладают практики, ориентированные на сотрудничество.

На основе анализа трех баз данных воспитательных практик были выявлены инструменты, направленные на развитие потенциала сообщества (табл. 5).

Таким образом, специалисты в сфере воспитания чаще применяют следующие педагогические инструменты (направленные на развитие сообщества): игра (11 практик), фестиваль (5 практик), организация деятельности объединений (4 практики), слет, марафон, соревнование (по 3 практики). Наиболее часто упоминаемые инструменты относятся к инструментам активного и интерактивного взаимодействия, т.е. построены на активной деятельности участников и их взаимодействии друг с другом. В то же время они относятся скорее к массовым формам (фестиваль, слет, марафон), чем к групповым. В содержании представленных форм нет данных об обращении к развитию или использованию потенциала виртуальных сообществ.

Таким образом, на основе проведенного исследования установлено, что для эффективной организации воспитательной работы с детьми необходима грамотно организованная работа. Педагоги владеют средствами воспитания, одним из которых выступает детское сообщество. В современных условиях сообщества действуют как в реальной среде (традиционные сообщества), так и в виртуальной среде (виртуальные сообщества).

В нашем исследовании обнаружено, что авторами практик выступают учителя, преподаватели и студенты, а также советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Из 117 проанализированных практик только 43 (36%) ориентированы на развитие сообществ. Это доказывает, что разработчики воспитательных практик не в полной мере осознают и применяют в своей деятельности инструменты, ориентируясь на задачу формирования сообществ. Вместе с тем, сообщество является действенным инструментом для развития подростка, что подчеркивается в работах У. Энгестрёма, Ф. Петтресон (Pettersson, 2019).

Обнаружено, что при представлении практик действующие специалисты воспитания, имеющие опыт работы с общественно-государственными организациями, преимущественно применяют педагогические инструменты, ориентированные на развитие сотрудничества во взаимодействии школьников, а практик, разработанные студентами в сотрудничестве с преподавателями чаще ориентированы на конкурентное взаимодействие. Данный аспект необходимо учитывать в процессе проактивной подготовки к воспитательной деятельности (Харланова, 2022: 214), усиливать методическую составляющую подготовки. Современные студенты не имели опыта массового участия в детских общественных объединениях, не достаточно знакомы с практиками организации совместной деятельности.

В представленном исследовании выявлены педагогические инструменты, применяемые в практиках, направленные на развитие сообществ, наиболее часто упоминаются: игры, организация деятельности объединений, фестивали, слеты, соревнования. Схожие данные были обнаружены в исследованиях К.С. Тереховой, Л.В. Мамедовой, Ю.А. Ковбасы и др. (Терехова, 2019; Мамедова, 2022). Однако в отличие от них, методика коллективной творческой деятельности (КТД) упоминается редко (только один раз). Но это говорит скорее о сложностях в точном определении инструментов авторами практик, необходимости методической рефлексии воспитательной деятельности, активизации дальнейшего поиска и обоснования результативных инструментов.

В нашем исследовании мы рассматриваем смешанные практики реальных и виртуальных сообществ. Однако было установлено, что проанализированные воспитательные практики практически не ориентированы на использование цифровых технологий. В базах данных имеются практики, основными инструментами которых являются информационно-коммуникационные технологии, но они не направлены на развитие сообществ реальных и виртуальных. В ряде других исследований подчеркивается, что смешанные сообщества напрямую связаны с уровнем благополучия подростков, способствуют его улучшению (Ricker, 2021), личному и социальному развитию (Gall, 2021).

В этой связи возникает необходимость дальнейшего изучения детских сообществ смешанной среды (Lyyra, 2018).

Заключение (Conclusions). Представленные результаты исследования позволили сделать следующие выводы. В процессе теоретического анализа научной литературы выявлено, что в науке признается важность развития детских сообществ, т.к. именно само сообщество выступает механизмом формирования необходимых социальных качеств личности, умения межличностной коммуникации и социальной активности. Однако, определено, что при представлении воспитательных практик специалисты в сфере воспитания в большинстве не фиксируют в качестве целевой направленности развитие сообществ.

Выявлены педагогические инструменты, применяемые авторами воспитательных практик, направленные на развитие детских и детско-взрослых сообществ, наиболее часто упоминаются различные виды игр, доминируют активные методы. Однако потенциал общественно-значимой коллективно-творческой деятельности не вполне осознан, так коллективно творческое дело как основной инструмент названо только в одной практике.

В оценке деятельности авторов-разработчиков воспитательных практик выявлены значимые различия в направленности практик. Действующие специалисты в сфере воспитания, ориентированы на организацию сотрудничества во взаимодействии школьников (фестивали, слеты), а будущие специалисты – на конкурентное взаимодействие (соревнования, конкурсы, викторины). Только в практиках, представленных советниками директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, упоминаются практики по организации деятельности объединений учащихся. В целом проявляется закономерная связь между осуществляемой деятельностью авторов практики и их сформированной потребностью разрабатывать практики, направленные на актуализацию деятельности сообществ.

Вместе с тем, обнаружена недостаточность разработанных педагогических инструментов и практик, отсутствие в них применения и развития потенциала сообществ в условиях смешанной среды, при возрастающей роли виртуальных сообществ.

Необходима актуализация в профессиональной подготовке действующих и будущих специалистов воспитания методической рефлексии, и целенаправленная работа по разработке педагогических инструментов развития детских и детско-взрослых сообществ в условиях смешанной среды. Перспективным видится организация смешанных профессиональных сообществ специалистов воспитания как площадки освоения ими возможностей виртуальных сообществ, современных информационно-коммуникационных технологий и обновления педагогического инструментария деятельности

[1]Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2022622096 Российская Федерация. Воспитательные события во взаимодействии с Российским движением школьников: база методических разработок: № 2022622025: заявл. 10.08.2022: опубл. 18.08.2022 / А.Н. Богачев, А.А. Нуртдинова, Е.М. Харланова [и др.]; заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет». EDN NMECIM. Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2022620195 Российская Федерация. Образовательные и воспитательные практики Российского движения школьников (Челябинское региональное отделение): № 2022620024: заявл. 11.01.2022: опубл. 20.01.2022 / С.В. Буравова, А.Н. Богачев, В.С. Цилицкий [и др.]; заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет». EDN LLDUBO. Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2023622947 Российская Федерация. Воспитательные практики в системе образования 2022 (опыт Челябинской области): опубл. 28.08.2023 /Е.М. Харланова, С.В. Буравова, С.В. Рослякова [и др.]; заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет». EDN NMECIM.

Список литературы