Развитие профессиональной идентичности старшеклассников в рамках деятельности школьного психолога

Aннотация

Введение. Профессиональная идентичность старшеклассников изучается школьным психологом в рамках профориентационных занятий в старших классах. Деятельность психолога востребована, так как большинство обучающихся не могут определиться с профессией. Именно благодаря развитию профессиональной идентичности происходит становление личности ученика старшей школы и формирование его представлений о будущей профессиональной сфере. Цель исследования заключается в изучении возможностей средств активного социально-психологического обучения в развитии профессиональной идентичности старшеклассников в рамках деятельности школьного психолога. Материалы и методы. Использовались методики: «Профессиональные намерения» (Э.Ф. Зеер), анкета «Ориентация» (И.Л. Соломина) и «Методика изучения статусов профессиональной идентичности» (А.А. Азбеля, А.Г. Грецова). Исследование проводилось на базе МБОУ «Гимназия №2» г. Белгорода, в котором приняли участие старшеклассники в количестве 50 человек. Обработка эмпирических данных осуществлялась в программе SPSS Statistic 25. В ходе математико-статистической обработки данных был использован непараметрический математический метод для двух зависимых выборок Т-критерий Вилкоксона и интерпретация результатов исследования. Результаты исследования. После реализации специально разработанной авторской программы «Я и моя будущая профессия» была выявлена её эффективность, так как у обучающихся произошло изменение уровней сформированности их профессиональной идентичности, что сказалось на представлениях старшеклассников об их будущей профессиональной деятельности. В процессе реализации программы развития произошли изменения уровня профессиональной идентичности старшеклассников: степень выраженности сформированной профессиональной идентичности выросла с 7,95 до 9,78 средних баллов. Заключение. Гипотеза о том, что развитие профессиональной идентичности старшеклассников в рамках деятельности школьного психолога будет эффективным при формировании профессионального самосознания и эмоционально-оценочного отношения к себе, подтвердилась на достоверном уровне статистической значимости р≤0,05.

Ключевые слова: профессиональная идентичность, старшеклассники, профессиональные намерения, самоопределение личности, профориентационная деятельность, школьный психолог, кризис профессионального выбора

Введение (Introduction). Одним из ведущих направлений деятельности школьного психолога является изучение и развитие профессиональной идентичности старшеклассников. Именно поэтому в профориентационной работе школьный психолог делает акцент на юношеский возраст. В ходе обсуждения со старшеклассниками проблемы выбора профиля подготовки, нами было выявлено, что чаще всего они склоняются к специализации, исходя из своих интересов к учебным предметам и не рассматривая будущую профессиональную деятельность. Следовательно, обучающиеся старших классов сталкиваются с распространенным вопросом «Кем я хочу стать?». Так, роль педагога-психолога становится актуальной – он помогает в изучении собственной личности, интересов, склонностей и способностей учеников, способствуя формированию их объективного представления о будущей профессии.

Вопрос о реализации себя в профессии всегда сопряжен с таким понятием, как «идентичность». Возникновение и развитие психологического феномена идентичности связано с такими зарубежными исследователями как: Э. Эриксон, который считал, что она представляет собой «тождественность человека самому себе, целостность и преемственность личности во времени» (Эриксон 2014: 113); Дж. Марсиа, представлявший её в виде структуры личности, некой «динамической организацией потребностей, способностей, убеждений» (Марсиа 1993: 16); М.Д. Бибью и В.Э. Монсон, считавшие, что формирование профидентичности является «непрерывным процессом, который начинается в детстве и продолжается на протяжении всей жизни человека» (Бибью 2011: 136). Таким образом, профессиональная идентичность попадает под пристальное внимание учёных и практиков, поскольку именно от неё зависит гармоничное развитие личности и осознанный профессиональный выбор.

В свою очередь, деятельность школьного психолога в рамках формирования, развития и становления профессиональной идентичности вызывала научный интерес у многих отечественных учёных: С.В. Шибанковой, О.А. Нор-Аревян, А.М. Шаповаловой, Л.И. Божович, А.Д. Андреевой и др. Зарубежные исследователи в области прикладных психологических изысканий также обращались к данной проблематике. Речь идёт о трудах М. Алвессона, К.Л. Эшкрафта. Р. Томаса, Б. Каза, С. Креари и А. Фицджеральда и др.

Теоретическая основа (The theoretical basis). Юношеский возраст становится неким переходным звеном от беззаботного детства к первому серьёзному выбору профессионального пути. Он является, по мнению учёного С.В. Шибанковой, неким сращением «профессиональных ролей и социального статуса» (Шибанкова, 2008:12). Поэтому, по нашему мнению, педагог-психолог должен ориентироваться на вариативность взглядов школьников на будущую профессию. Следовательно, исходя из изменяющихся профессиональных предпочтений обучающихся, можно выделить, опираясь на авторитетное мнение психологических деятелей О.А. Нор-Аревян и А.М. Шаповалову, необходимые условия, способствующие развитию профессиональной идентичности в учебном заведении:

1. Понимание личности своего места в профессиональной группе.

2. Положение о значимости профессионального сообщества в социуме (Нор-Аревян, 2016).

Школьный психолог сталкивается с проблемой соотношения личности и образа будущей специальности, так как современный старшеклассник зачастую ориентируется на киноиндустрию и средства массовой информации, где та или иная работа гиперболизирована в мыслях и чувствах главных героев. Решение данной проблемы зарубежные исследователи М. Алвессон, К.Л. Эшкрафт и Р. Томас рассматривают в оценке взаимовлияния рабочего процесса и идентичности субъекта (Алвенсон и др., 2006). По нашему мнению, данного эффекта можно добиться, если во время развивающих профориентационных занятий, организованных школьным психологом, старшеклассники будут примерять профессиональные роли и соизмерять свои потребности в русле требований, предъявляемых к исследуемой специальности.

Обращаясь к переходному возрасту, нужно упомянуть тот факт, что большинство обучающихся старшей школы, у которых сформировались приблизительные представления о профессиональном будущем, испытывают потребность в демонстрации своих умений и навыков, и этот этап Л.И. Божович связывает с «устремлённостью в будущее» (Божович, 2008: 281). По нашему мнению, именно этими фактами необходимо оперировать педагогу-психологу при формировании профессиональной идентичности, ведь если ученик пытается развить свою личность в той или иной сфере, то это уже указывает на его профессиональные намерения в постижении интересующей специальности.

По мнению А.Д. Андреевой, А.Г. Лисичкиной и Л.А. Бримовой, в формировании профессиональной идентичности необходимо учитывать два основных периода юношества:

окончание средней ступени обучения;

традиционное завершение старших классов (Андреева и др., 2021).

По нашему мнению, именно в это время закладываются первичные профессиональные представления, отражающие идентичность старшеклассников, развитию которых способствует педагог-психолог во время профориентационной деятельности, формируя профессиональное окружение для участников группы из параллели или класса.

Зарубежные исследователи Б. Каза и С. Креари утверждали, что личность будущего специалиста напрямую влияет на понимание профессионализма (Каза, Креари, 2011). По нашему мнению, формирование в старшей школе профессиональной личности обучающихся зависит от авторитетности направления подготовки в профильном классе, а также социально-психологического климата. Данные параметры становятся необходимыми инструментами для школьного психолога в рамках развития профидентичности, а также отражают факторы формирования профессиональной идентичности.

По мнению А. Фицджеральда, на формирование профессиональной идентичности влияют «поведение и конкретные действия; знания и навыки; ценности, убеждения, этика» (Фицджеральд 2020: 10). Продолжая мысль зарубежного научного деятеля, отечественный исследователь И.В. Воробьёва ранжировала профессиональную идентичность на следующие группы: индивидуально-личностные, образовательные и социально профессиональные (Воробьёва, 2007). По нашему мнению, они неразрывно связаны не только с профессиональной идентичностью, но и личностью старшеклассников, их увлечениями и приобретёнными умениями и навыками, которые выявляет и развивает школьный психолог.

В рамках формирования профессиональной идентичности немаловажная роль отводится профессиональным намерениям, отвечающим за личностное оценивание своих профессиональных возможностей в перспективах будущей специальности. В связи с этим исследователи В.В. Иванова и Р.А. Кутбиддинова представляют оговоренный выше термин как некий синтез коллективных представлений о себе и своём месте в окружающей действительности (Иванова, Кутбиддинова, 2015).

В рамках деятельности школьного психолога, отечественные исследователи И.В. Никитин и О.Л. Ворошилова трактуют понимание профессиональных намерений в системе определённых отношений к предметным действиям в профессиональной деятельности (Никитин, Ворошилова, 2018.). Благодаря их выявлению в ходе развития профессиональной идентичности школьный психолог, по мнению И.А. Юрьевой, может обнаружить две проблемы, касающиеся низкой успеваемости и инфантильности поведения (Юрьева, 2014).

Основополагающую роль в формировании профессиональной идентичности занимает, по мнению учёного Ю.П. Поварёнкова «реальная и прогнозируемая профессиональная самооценка» (Поварёнков 2003:157). По нашему мнению, формирование идентичности происходит от развития профессионального самосознания во время профориентационной и развивающей деятельности педагога-психолога, и непосредственно от эмоционально-оценочного отношения к себе, которое формируется посредством демонстрации умений и навыков старшеклассников в конкурсных и олимпиадных работах.

Ориентируясь на мнения вышеуказанных исследователей, можно говорить о том, что в особенности деятельности школьного психолога входит развитие профессиональных компетенций, формируемых посредством повышения мотивации и создания психологически комфортной обстановки обучающихся во время развивающей деятельности на профориентационных занятиях. В свою очередь, затрагивается важный аспект – формирование профессиональных намерений, который влияет не только на выбор, но и на желания постигать ту или иную профессию.

Таким образом, на основе теоретического анализа психологической литературы мы можем сформулировать гипотезу нашего исследования, что развитие профессиональной идентичности старшеклассников в рамках деятельности школьного психолога будет эффективным при формировании профессионального самосознания и эмоционально-оценочного отношения к себе. Соответственно, цель исследования заключается в изучении возможностей средств активного социально-психологического обучения в развитии профессиональной идентичности старшеклассников в рамках деятельности школьного психолога, чтобы помочь старшеклассникам сформировать представления об их будущей профессиональной деятельности и сделать осознанный выбор своего профессионального пути.

Методология и методы (Methodology and methods). Исходя из выдвинутой нами гипотезы и учитывая особенности развития изучаемого психологического явления, мы работали с методикой «Профессиональные намерения» (Э.Ф. Зеер), анкетой «Ориентация» (И.Л. Соломина) и «Методикой изучения статусов профессиональной идентичности» (А.А. Азбеля и А.Г. Грецова). Данный инструментарий позволяет обнаружить уровень профессиональных намерений обучающихся для оказания помощи в формировании профессиональной идентичности в рамках деятельности педагога-психолога. Данные методики позволяют очертить круг проблем, с которыми сталкиваются обучающиеся в ходе выбора будущей сферы деятельности, а также акцентировать внимание школьного психолога на проблемах, затрудняющих развитие профессиональной идентичности.

Мы проводили научное исследование на базе МБОУ «Гимназия №2» г. Белгорода. В нём приняли участие обучающиеся старших классов в количестве 50 человек. Использовали следующие методы: теоретический анализ зарубежной и отечественной научной литературы, диагностика учеников старшей школы, обработка эмпирических данных с помощью использования непараметрического математического метода для двух зависимых выборок Т-критерия Вилкоксона и интерпретации результатов исследования. Математико-статистическая обработка эмпирических данных осуществлялась в программе SPSS Statistic 25.

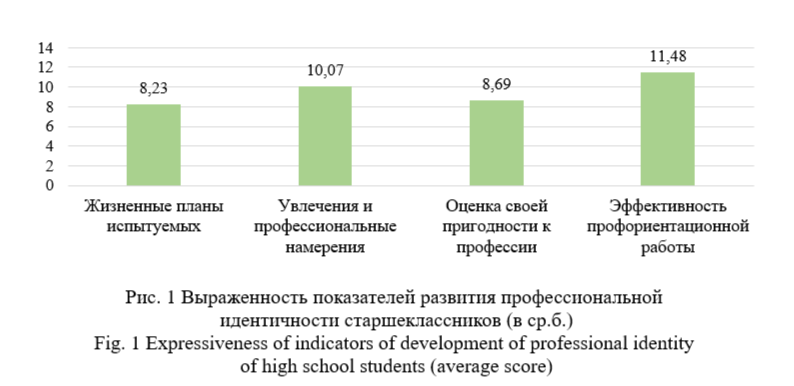

Научные результаты исследования и дискуссия (Research results and Discussion). Для демонстрации развития профессиональной идентичности старшеклассников с помощью методики «Профессиональные намерения» (Э.Ф. Зеер) мы представили результаты диагностики в средних баллах на графическом рис. 1.

Данные, представленные на рис. 1, демонстрируют высокий уровень эффективности профориентационной работы (Мх=11,48). Можно сделать вывод, что педагог-психолог выстраивает свою коррекционно-развивающую деятельность параллельно и в соответствии с работой учителей-предметников, делая акцент на специфике будущей профессии старшеклассников. Высокий уровень представленности показателя «увлечения и профессиональные намерения» (Мх=10,07), который характерен для образовательной организации, в которой и учительский состав, и педагог-психолог проявляют интерес и активное участие в профильном обучении. Рассматривая показатели «оценка своей пригодности к профессии» (Мх=8,69) и «жизненные планы испытуемых» (Мх=8,23), мы видим представленность респондентов со средним уровнем, который сказывается в частичном отсутствии у обучающихся профессиональных представлений. Данная ситуация, по нашему мнению, свидетельствует о множественности интересов старшеклассников в профессиональном плане, а также о критичном оценивании собственных умений и навыков, что представляет собой пласт проблем, с которыми сталкивается педагог-психолог во время развития профессиональной идентичности в условиях образовательной практики конкретного учебного заведения.

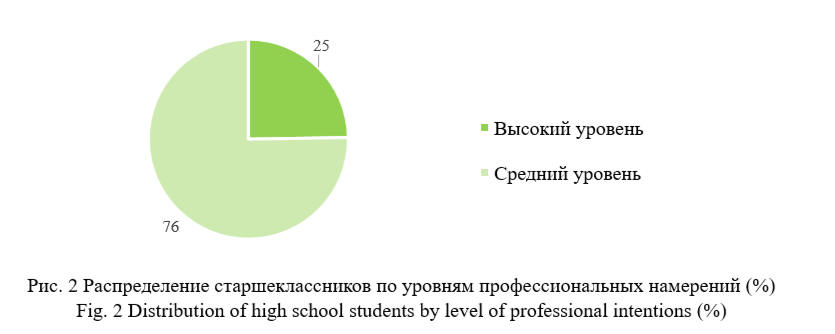

В результате экспериментальной деятельности мы получили интересные результаты распределения школьников по уровням профессиональных намерений, которые демонстрируются на рис. 2.

Изучая полученные данные, мы можем судить о том, что средний уровень профессиональных намерений имеет превалирующая часть учащихся выпускных классов - 76%, а, следовательно, у них лишь формируются профессиональные намерения. Высокий уровень сформированности профессиональных намерений наблюдается у 25% учеников, что презентует наличие у старшеклассников желания обучаться по выбранной специальности. По нашему мнению, получившаяся картина связана с отсутствием желания посещать «дни открытых дверей» в колледжах и вузах, потерей веры в собственные силы и «страхе разочарования» в своём профессиональном будущем. Полученные данные представляют личностную оценку старшеклассниками своей профессиональной идентичности.

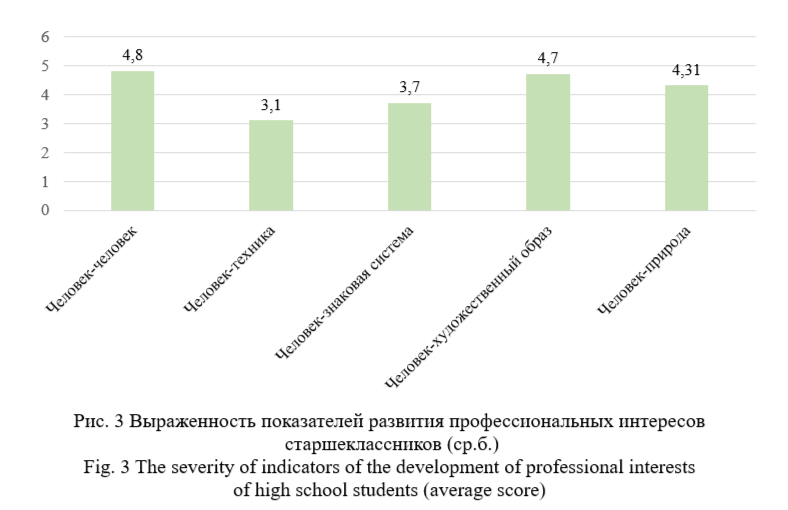

Помимо этого, мы использовали анкету «Ориентация» (И.Л. Соломина), чтобы проанализировать развитие профессиональных интересов и способностей старшеклассников, которые отражены на рис. 3.

Анализируя результаты, можно увидеть средний уровень выраженности показателей «человек-человек» (Мх=4,8) и «человек-художественный образ» (Мх=4,7), что указывает на желание взаимодействовать с обществом и привносить в действительность продукты изобразительного творчества; в свою очередь, обнажает проблему частичной заинтересованности обучающихся в профессиональном будущем. Меньше всего современную молодёжь интересуют профессиональные сферы «человек-знаковая система» (Мх=3,7) и «человек-техника» (Мх=3,19). Мы считаем, что это происходит из-за того, что рабочие профессии не придаются достаточной огласке в школьной среде, их не рекламируют и не продвигают в ходе профориентационной работы.

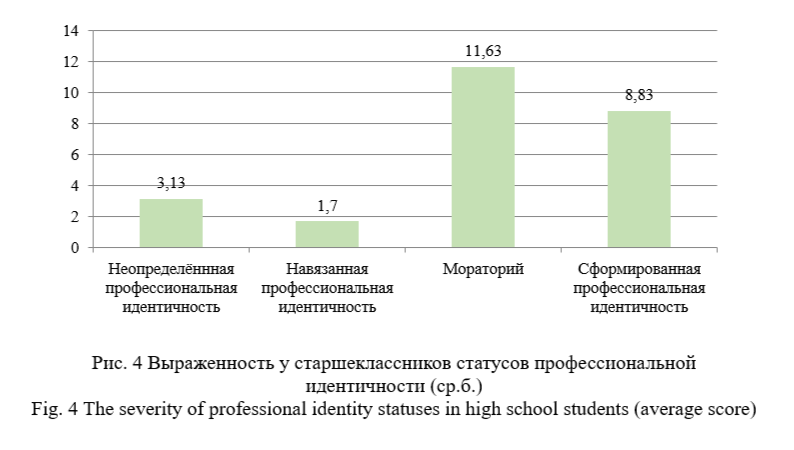

Для получения обобщённых результатов по сформированности профессиональной идентичности у старшеклассников, мы использовали опросник «Методика изучения статусов профессиональной идентичности» (А.А. Азбеля и А.Г. Грецова). Он позволяет выявить статусы профессиональной идентичности личности старшеклассников, которые рассматриваются как в рамках профессиональных намерений, так и влияют на профориентацию и выбор профессии в целом. Полученные результаты можно увидеть на рис. 4.

Анализируя графическое представление, мы можем сделать вывод, что показатель «мораторий» (Мх=11,63), имеет средний уровень, но является преобладающим у учеников, так как они ещё не определились с будущей профессией. Следует сказать и о том, что сам «кризис выбора» преодолим посредством профориентационной работы как учителей предметников, так и педагога-психолога, и тому доказательство результаты показателя «сформированная профессиональная идентичность» (Мх=8,83). Также положительным моментом является то, что показатель «навязанная профессиональная идентичность» (Мх=1,17) не пользуется популярностью среди респондентов, а, следовательно, за большинство обучающихся не принимают решение в вопросах профессионального будущего.

Для демонстрации полученных результатов мы представим на рис. 5 данные по уровням развития профессиональной идентичности старшеклассников.

Анализируя полученные данные, мы можем констатировать следующее: показатель «мораторий» - 53% имеет наибольший процент выраженности среди старших школьников, становясь прямым доказательством того, что они плохо представляют своё профессиональное будущее. В свою очередь показатель «сформированная профессиональная идентичность» - 38% демонстрируют не только эффективность профориентационной работы, но и то, как обучающиеся формируют идентичность и вместе с ней профессиональные намерения во время проведения развивающей работы психолога. Низкий процент преобладания присущ показателю «неопределённая профессиональная идентичность» - 6% и «навязанная профессиональная идентичность» - 4%, подтверждая факт того, что старшеклассники в первую очередь прислушиваются к собственному мнению, учитывая свои умения, знания и возможности.

Полученные результаты свидетельствовали о необходимости организации специальной коррекционно-развивающей работы школьным психологом по развитию профессиональной идентичности старшеклассников. Для этого нами разработана и реализована авторская программа «Я и моя будущая профессия», рассчитанная на 12 недель с использованием средств активного социально-психологического обучения.

Данная развивающая программа разработана с учётом юношеского возраста обучающихся, урочного времени и уровня образования – старшее школьное звено. Подбор упражнений производился с учётом результатов полученных данных по проведённым методикам. Педагог-психолог проводил занятия в групповой форме, с применением приёмов социально-психологического воздействия и таких методов активного социально-психологического обучения, как дискуссия, рейтинг и игра.

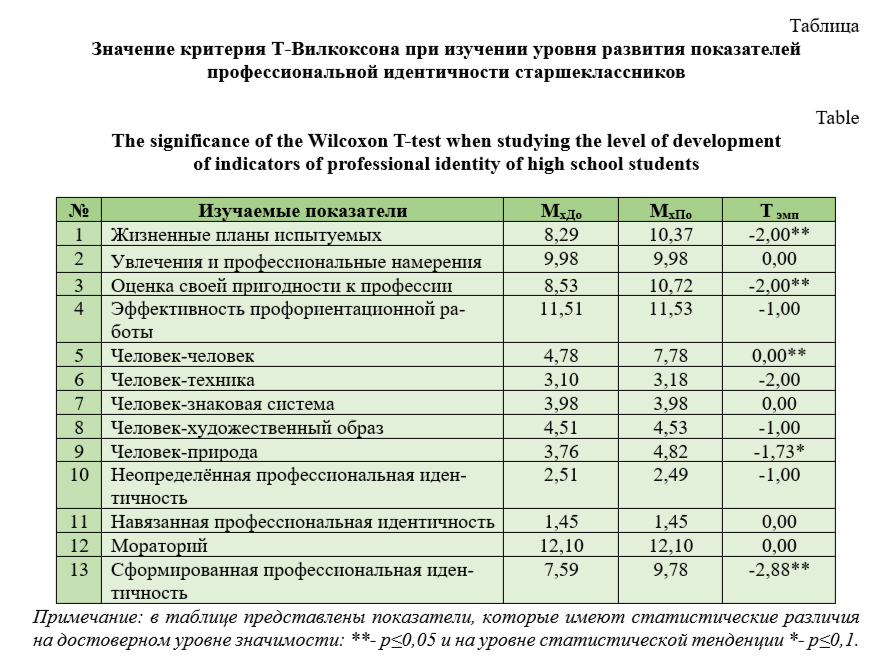

Для изучения статистических различий по показателям профессиональной идентичности старшеклассников с позиции профессиональных намерений, предмета труда и статусов профессиональной идентичности до и после использования программы использован непараметрический статистический критерий Т-Вилкоксона.

После проведения диагностики, мы увидели статистически значимые различия на достоверном уровне значимости р≤0,05 у показателей «жизненные планы испытуемых» (Тэмп=-2,00; МхДо=8,29; МхПо=10,37) и «оценка своей пригодности к профессии» (Тэмп=-2,00; МхДо=8,53; МхПо=10,72). Рассматривая результаты, мы обнаружили, что старшеклассники после проведенной работы начали более серьёзно подходить к выбору будущего профессионального пути, подвергая адекватной оценке уже приобретённые в процессе обучения в профильном классе знания, умения и навыки. Также наблюдались увеличения значений по показателю «человек-человек» (Тэмп=0,00; МхДо=4,78; МхПо=7,78), так как старшеклассникам оказалось удобнее получать и анализировать информацию посредством общения в реальном или виртуальном мире, следовательно, им проще реализовываться на трудовом поприще посредством приобретённых навыков коммуникации. Повысились значения по показателю «сформированная профессиональная идентичность» (Тэмп=-2,88; МхДо=7,59; МхПо=9,78), который демонстрирует не только формирование профессиональной идентичности, но и развитие самооценивания профессионально-личностных качеств, влияющих на профессиональный выбор, что также доказывает эффективность программы «Я и моя будущая профессия».

Различия на уровне статистической тенденции затронули значения показателя «человек-природа» (Тэмп=-1,73; МхДо=3,76; МхПо=4,82), что указывает на злободневность профессионального направления, связанного с наукой о земле, и его популярность и в общеобразовательном сообществе, и на современном рынке труда. Таким образом, положительная динамика в формировании профессионально значимых качеств, появление конкретики в мотивах выбора и обучения с целью приобретения возможности реализоваться в выбранном профессиональном направлении, указывает на развитие профессиональной идентичности.

Отечественные исследователи Р.А. Кутбиддинова и В.В. Иванова утверждали, что методы активного социально-психологического обучения помогают сформировать профессиональные предпочтения старших школьников посредством развития их исследовательского потенциала (Иванова, Кутбиддинова, 2015). В ходе нашего исследования мы изучили возможности средств активного социально-психологического обучения в развитии профессиональной идентичности старшеклассников. Диагностика и реализация программы «Я и моя профессия» способствовали формированию самосознания и эмоционально-оценочного отношения к себе старшеклассника как будущего профессионала. Выявленный нами аспект не только дополняет описанные выше теоретические изыскания учёных, но и раскрывает основные задачи, которые необходимо решать педагогу-психологу в рамках профориентационной деятельности.

Рассматривая развитие профессиональной идентичности в рамках формирования профессиональных намерений, можно сделать вывод об эффективности специально направленной работы по формированию профессиональной идентичности. Тем самым гипотеза о том, что развитие профессиональной идентичности старшеклассников в рамках деятельности школьного психолога будет эффективным при формировании профессионального самосознания и эмоционально-оценочного отношения к себе, подтвердилась на достоверном уровне статистической значимости р≤0,05.

Заключение (Conclusions). Рассматривая и анализируя теоретико-практические изыскания отечественных и зарубежных исследователей, можно судить о том, что профессиональная идентичность старшеклассников является основополагающим элементом профориентационной работы в школе. Потому не случайно, что её рассматривают педагоги-психологи, так как именно от неё зависит гармоничное развитие личности и первый осознанный выбор будущей профессиональной деятельности. Во время профориентационной деятельности школьный психолог сталкивается с проблемой синтеза образа предполагаемой специальности, так как современная молодёжь зачастую ориентируется на киноиндустрию и средства массовой информации. Кроме того, формирование идентичности в старшей школе зависит от авторитетности направления подготовки в конкретном профильном классе и его социально-психологического климата. Следовательно, в особенности деятельности педагога-психолога входит не только развитие профессиональных компетенций, но и повышение мотивации получения профильных знаний за счёт создания психологически комфортной обстановки как во время профориентационной деятельности, так и в классно-урочной работе. Поскольку именно в юношеском возрасте формируются наиболее конкретные профессиональные намерения, которые влияют на желание заниматься и постигать интересующую профессию в будущем.

На основании теоретического анализа психологической литературы в рамках нашего исследования мы поставили цель – изучить особенности развития профессиональной идентичности старшеклассников в рамках деятельности школьного психолога. В ходе экспериментальной работы мы получили результаты, на основании которых можно сделать ряд выводов.

Во-первых, в образовательной среде учебного заведения школьный психолог вместе с педагогическим коллективом должен проводить беседы о будущей профессиональной деятельности для обучающихся старших классов, тем самым демонстрируя свою заинтересованность в профессионально-направленном обучении, реализуемом в профильных классах. Вскрытые в ходе исследования проблемы показали, с чем сталкивается педагог-психолог во время развития профессиональной идентичности. К ним относится сниженный уровень профессиональных представлений старшеклассников, множественность интересов и некритичное оценивание учебно-профессиональных знаний, умений и навыков.

Анализируя распределение старшеклассников по уровням профессиональных намерений, можно утверждать, что у большинства старшеклассников наблюдается средний уровень сформированности профессиональных намерений, что показывает профессиональное самоопределение обучающихся и их желание постигать интересующую специальность посредством развития личностного отношения к своей учебно-профессиональной деятельности в рамках профориентационной работы.

Результаты математико-статистической обработки данных до и после реализации разработанной программы развития «Я и моя будущая профессия» позволил выявить положительную тенденцию, указывающую на то, что старшеклассникам надо помочь сужать круг профессиональных интересов, повышать уровень самооценивания профессиональных качеств посредством осознания уровня развития знаний, умений и навыков, необходимого для предполагаемой профессиональной деятельности.

Таким образом, исходя из полученных данных в ходе эмпирического исследования, можно утверждать, что гипотеза о развитии профессиональной идентичности старшеклассников в рамках деятельности школьного психолога подтвердилась на достоверном уровне статистической значимости р≤0,05. Полученные результаты демонстрируют значимость и актуальность исследований, касающихся развития профессиональной идентичности старшеклассников в рамках деятельности школьного психолога.

Список литературы

Андреева А.Д., Лисичкина А.Г., Бримова Л.А. Динамика формирования профессиональной идентичности у старшеклассников московских и региональных школ // Вестник Московского государственного областного университета. Сер. Психологические науки. 2021. №2. С. 127-140.

Божович Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте. СПб.: Питер. 2008. 400 с.

Воробьёва И.В. Особенности профессиональной социализации студентов, получающих специальность «Социальная работа» специальность: Автореф. дис. … канд. социол. наук. Москва. 2007. 27 с.

Иванова В.В., Кутбиддинова Р.А. Влияние методов активного социально-психологического обучения на формирование профессиональной идентичности старшеклассников // Приоритетные направления развития науки и образования: материалы V международной научно-практической конференции. Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс». Психология, 2015. С. 241-243.

Никитин И.В., Ворошилова О.Л. Профессиональное самоопределение старшеклассников в контексте профессиональной идентичности // Молодежь и модернизация страны. 2018. Т. 2. С. 83-86.

Нор-Аревян О.А., Шаповалова А.М. Факторы формирования профессиональной идентичности // Гуманитарий Юга России. 2016. №5. С. 102-113.

Поварёнков Ю.П. Психологическая характеристика профессиональной идентичности. Кризис идентичности и проблема становления гражданского общества Ярославль: ЯГПУ. 2003. 163 с.

Шибанкова С.В. Психологические условия профессионально-личностного самоопределения старшеклассников: Автореф. дис. … канд. псих. наук. Нижний Новгород. 2008. 22 с.

Юрьева И.А. Роль психолого-педагогического сопровождения в формировании профессионального самоопределения старшеклассников // Карельский научный журнал. 2014. № 4. С. 95-97.

Alvesson M., Ashcraft K., Thomas R. Identity matters: Reflections on the construction of identity scholarship in organization studies // Organization. 2008. Vol. 15(1). P. 5-28.

Bebeau M., Monson V. Professional identity formation and transformation across the life span // In A. McKee & M. Eraut, Learning trajectories, innovation and identity for professional development Springer. New York. 2011. P. 135-163.

Caza B., Creary S. The construction of professional identity. In Perspectives on contemporary professional work: challenges and experiences // Cheltenham. Edward Elgar Publishing UK. 2016. P. 259-285.

Erikson E. Identity: youth and crisis // W.W. Horton & Company. INC. 2014. New York. USA.

Fitzgerald A. Professional identity: A concept analysis // Nursing Forum. 2020. P. 1-26.

Marcia J.E., Waterman A.S., Matteson D.R., Archer S.L., Orlofsky J.L. The ego identity status approach to ego identity: А Handbook for Psychosocial Research, New York. Springer. 1993.