Модели вовлеченности студентов в университетскую науку

Aннотация

Введение. Социальная актуализация проблемы вовлеченности студенчества, представленной разными типами студенческих культур, в университетскую науку в условиях постоянных трансформаций современной системы образования требует особого внимания, т.к. молодёжь играет значительную роль в формировании модели будущего страны. Цель статьи – выявление и анализ моделей вовлеченности студентов педагогического ВУЗа в университетскую науку (изучение мнений студентов о роли науки, соотношения типов студенческих культур и моделей вовлеченности студентов в науку, разработка стратегии развития студенческой науки и т.п.). Методология и методы. В работе использовались количественные (опрос) и качественные методики (интервью, фокус-группа). В опросе приняли участие студенты в возрасте 18-26+ лет (N=1640). В исследованиях применялись, как количественные (метод электронного опроса Google Forms, так и качественные методики (нарративное интервью и фокус-группа) со студентами естественно-научного, социо-гуманитарного и физико-математического направлений РГПУ им. А.И. Герцена; был использован метод работы с документами, в том числе с опубликованными материалами по теме «Внеучебная научная деятельность студентов педагогического ВУЗа». Результаты. Изучение мнений студентов, руководителей университетской наукой, ученых-наставников и кураторов студенческих научных объединений не только выявили особенности «образа науки» в их картине мира, но и позволило соотнести «макет» студенческих культур и модели вовлеченности студентов педагогического ВУЗа в университетскую науку. Результатом работы стала разработка основных принципов стратегии будущего развития студенческой науки в РГПУ им. А.И. Герцена. Следование этим принципам должно способствовать повышению качества образования в педагогическом ВУЗе и стать индикатором успешной подготовки профессорско-преподавательского состава. Также эти принципы можно рассматривать как инструмент профессиональной подготовки студентов.

Ключевые слова: студенческая наука, педагогический ВУЗ, студенческие культуры, модели высшего образования, студенческие научные объединения

Введение (Introduction). На сознание и картину мира современной студенческой молодёжи оказывают влияние такие особенности современного исторического периода эпохи постмодрена/транзита в России как: социально-политические и экономические трансформации; волны современного кризисного периода и риски с ними связанные; перманентное реформирование системы высшего образования и его адаптация к сложной системе нормативов; идеологизация образования с вытеснением ЗУНов и фокусировка на оказании «образовательных услуг» по формированию компетенций; изменения социокультурных и идеологических оснований социальной консолидации; высокий уровень неопределенности жизни. Эти процессы негативно сказываются на формировании профессиональных приоритетов студентов в системе университетской науки как полагают Д.С. Мухортов и И.Э. Стрелец (Мухортов, Стрелец, 2023), М.К. Горшков и Ф.Э. Шереги (Горшков, Шереги, 2020), А.Н. Котляревич (Котляревич, 2023), М.С. Яницкий, А.В. Серый, О.А. Браун и др. (Яницкий, Серый, Браун, 2019). Предметом исследований, результаты которых представлены в статье, стало соотношение между разными типами студенческих культур и моделями вовлеченности студентов в научную работу на примере анализа мнений студентов и наставников студенческих научных объединений РГПУ им. А.И. Герцена.

Новая волна обновлений в высшем образовании совпала с обострением противоречий с «коллективным западом», что стало отправной точкой для переосмысления доминантных установок в стратегии профессиональной ориентации студентов и их интересов в области научной работы. Вызовы времени изменили картину мира студентов таким образом, что в ней большую роль стали играть идеи научного прогресса. Они формируют в их сознании образ будущего, который будет определять стратегию развития страны, о чем писали Ю.А. Зубок, Н.А. Селиверстова (Зубок, Селиверстова, 2022), а также В.С. Комаровский (Комаровский, 2020), В.К. Левашов, О.В. Гребняк, О.П. Новоженина (Левашов, Гребняк, Новоженина, 2021). Работы упомянутых выше, а также указанных в списке литературы ученых, в настоящей статье не были подвергнуты теоретико-методологическому обобщению анализу в силу ограничения объема статьи. Тем не менее, именно в этих исследованиях мы подчерпнули материал для операционализации основных понятий нашего исследования и формулировки авторского подхода к изучению вопросов внеучебной деятельности студентов и созданию моделей этой деятельности. Авторский подход заключается следующем: комплексном использовании методов качественного их количественного исследования; метода моделирования процесса вовлечения студентов в научную работу позволившего, определить три таких модели (традиционно-просветительскую, научно-утилитарную и проектно-деятельностную); использовании социокультурного подхода (социальных характеристик студентов через призму их культурных, ценностных, социальных особенностей); типологизацию студенческих культур, сравнительном анализе выявленных автором статьи студенческих культур РГПУ им. А.И. Герцена и США, позволившем назвать общие и особенные черты близких по типу студенческих культура в разных образовательных системах. Авторский подход служит цели решить актуальные проблемы современного высшего образования, связанные с вовлечением студентов в научную работу.

Что касается операционализации основных понятий настоящей статьи, то укажем, что под университетской наукой мы понимаем форму организации научной деятельности, которая происходит в университетах, на кафедрах, которые имеют свои научные школы, где готовят квалифицированных специалистов по конкретным научным направлениям. Университетская наука тесно связана с процессом высшего образования, в котором профессора и ученые передают практический опыт студентам, превращая их в часть научного сообщества, обеспечивая основу будущих научных прорывов. Внеучебная научная деятельность студентов, организованная представителями университетской науки в образовательном пространстве университетов, в форме студенческих научных объединений, клубов и научных кружков, понимается нами как продолжение и развитие университетской науки. Внеучебная научная деятельность студентов и университетская наука обеспечивают теоретическую и методологическую подготовку талантливой студенческой молодёжи, а также развитие у них самостоятельных исследовательских навыков. Содержанием научной работы студентов являются личные исследовательские проекты, коллективные научные программы, которые студенты осуществляют в составе научных школ кафедр, а также совместно с другими научно-исследовательскими институтами.

Современное российское студенчество неоднородно и представлено различными идентичностями, формирующими несколько типов студенческих культур. Каждому из этих типов культур свойственны определенные системы ценностей, определяющие их жизненные стратегии и отношение к занятию наукой. Современные исследования демонстрируют тот факт, что качество обучения студентов и его результат во многом зависят от степени их включенности, заинтересованности, отношения к обучению и времени, отводимому на учебный процесс, т.е. от степени вовлеченности в учебную деятельность (Елькина, 2022: 9). Другие исследователи (А.Д. Льюис, Е.С. Малон) определяют вовлеченность студентов как степень прилагаемых усилий, количество затрачиваемого на учебную деятельность времени с целью достижения положительных результатов обучения и приобретения необходимого опыта (Елькина, 2022: 9).

В настоящей статье мы истолковываем вовлеченность студентов в занятие наукой как интерес представителей разных студенческих культур к: 1) «науке по форме» (как коммуникативной, научно-просветительской и научно-развлекательной деятельности студентов, не направленной на получение, систематизацию и анализ научных данных), о чем писали И.Ю. Елькина (Елькина, 2022), Н.Г. Малошонок (Малошонок, 2014), Э.К. Кау и К. Нельсон (Kahu, Nelson, 2018). Базовые виды «науки по форме» в студенческой среде представлены: учебной научной работой (курсовые работы, ВКР), посещениями студенческих научных конференций в качестве слушателей, а также участием в различных просветительных мероприятиях (посещение музеев, экскурсий и т.п.) и 2) «науке по содержанию» (как интеллектуальной, творческой работе, направленной на получение, систематизацию, анализ и использование новых знаний). Основные формы вовлечения студентов в «науку по содержанию», а именно: работа в студенческих исследовательских сообществах; участие в научных и научно-практических конференциях с докладами о своих научных достижениях; участие в круглых столах научно-исследовательской тематики. Целью такой вовлеченности студентов в научную работу становится преобразование не только университетской среды, студенческого сообщества, высшего образования в целом, но и социальной реальности в целом, а как на то указывали Т.П. Фомина и Д.В. Разгоняева (Фомина, Разгоняева, 2022). Иными словами, вовлеченность студентов в занятия наукой связно с качеством обучения, отношением студента к образованию и тем временем, которое он отводит учебе, степенью прилагаемых им к учебе усилий, достижением положительных результатов в этой области.

Материалы и методы исследования (Methodology and methods). Для сбора эмпирического материала мы использовали, как количественные (метод электронного опроса Google Forms), так и качественные методики. Качественные исследования проводились по методикам, разработанным А.В. Ваньке, Е.В. Полухиной и А.В. Стрельниковой (Ваньке, Полухина, Стрельникова, 2020): 1) глубинные интервью с наставниками студенческих научных объединений и зам. директорами и зам. деканами РГПУ им. А.И. Герцена, по науке, включавшие десять тематических блоков: терминологический (уточняется трактовка респондентами понятий); блоки, вовлеченных в научную деятельность; организационный (выявляются организационные формы научной работы студенческих объединений); мотивационный (как осуществляется мотивация студентов, какова здесь роль куратора); профориентационный (роль научных студенческих объединений в профессиональной ориентации студентов); проблемный (основные проблемы в деятельности студенческих научных объединений); кейсовый (практики работы ученых-наставников, кураторов студенческих научных объединений, кейсы из жизни респондентов, касающихся как их личной профессиональной биографии, так и организации взаимодействия со студентами в ходе осуществления исследовательской деятельности) Ж.В. Пузанова и И.В. Троцук (Пузанова, Троцук, 2003); заключительный блок.

В качестве теоретического инструмента мы использовали методику социологической типизации и моделирования, позволяющие выделить типы (идеальные, социальные), который позволяет описать важнейшие характеристики людей, относящихся в определенной группе. В контексте нашего исследования этот метод позволил описать типы конкретных студенческих культур РГПУ им. А.И. Герцена и соотнести их с моделями включенности студентов, «исповедующих» эти культуры в работу студенческих научных объединений.

Применение социокультурного и институционального подходов позволили описать следующие параметры моделей вовлеченности студентов в занятие наукой: социально-демографические (численность, возрастная структура студенческих сообществ, в разной степени вовлеченных в научную работу); исследовательские (готовность участвовать в научно-проектной работе, включая гранты; способность получать значимые научные результаты; публикационная активность; членство в научных объединениях (студенческих научных обществах, научных кружках и клубах).

Эмпирической базой статьи послужили два блока материалов: 1) полученных в 2023-2024 гг. на базе РГПУ им. А.И. Герцена как одного из крупнейших педагогических ВУЗов северо-запада РФ и его 23 институтов и факультетов естественно-научного, физико-математического и гуманитарного профилей. Это результаты пяти социологических исследований, по следующим темам: «Зачем студентам педагогического ВУЗа наука?», «Стратегии и практики внеучебной научной деятельности студентов РГПУ им А.И. Герцена», «Справедливость и внеучебной научной деятельности студентов», «Научная деятельность студентов: между развлечением и наукой», «Модели студенческой научной деятельности в педагогическом ВУЗе», результаты которых были частично опубликованы ранее (Зарубин, Окладникова, Макаридина, Немирова, 2024).

Теоретическая основа (The theoretical basis). Теоретические рамки нашего изучения вовлеченности студентов в науку определяли работы отечественных авторов, описавших научно-профессиональные ориентиры студенческой молодёжи, их стереотипные представления о науке, давшие оценку отношения молодежи к науке, а также мнения студентов о месте и роли науки в современном обществе в монографиях, научных статьях и учебных пособиях. Многие работы носят дискуссионный характер, большинство ученых солидарны во мнении, что сегодня в представлении студентов на первый план вышла профессиональная функция науки, чем снижается интерес к занятию наукой, как писала Н.Г. Малошонок (Малошонок, 2014). Ж.Т. Тощенко увидел причины спада интереса к науке современного студенчество в проблемах развития социального и человеческого капитала в «обществе травмы» современной РФ (Тощенко, 2020).

В области изучения студенческих культур наше исследование определяли классические труды конца XX века М. Троу и Т. Парсонса. М. Троу создал типологию студенческих культуры, выделив 4-е основных: 1) коллегиалов, (для которых учёба имеет вторичное знание), 2) профессионалов (хорошо учатся, но не связывают свою дальнейшую карьеру с академической наукой), 3) академиков (вовлечены в учебу, в дальнейшем становятся преподавателями), 4) нонконформистов (не интересуются учебой, придерживаются «обывательских ценностей» (Trow, 20026). Т. Парсонс предложил в качестве инструмента анализа социальной структуры, включая студенческие сообщества со свойственными им культурами, − социальное действие. Это действие на уровне студенческих культур определяется потребностью (ориентаций и направлением деятельности); социальной потребностью (социальным интересом); групповой ценностной ориентацией; суммой социальных интересов коллектива (Парсонс, 2000). Экстраполяция взглядов классиков на механизмы формирования студенческих культур сегодня, позволила нам соотнести идеи классиков с теорией включенности студентов в научную работу. Степень этой включенность изучается современными социологами с учетом следующих параметров: системы убеждений, ценностных установок, жизненных стратегий и мнений, демонстрирующих повторяющие паттерны, конкурирующие при выработке университетской политики в стремлении повлиять на процессы внутри студенческого сообщества. Поведение студентов определяется не столько работой социального института образования, сколько устремлениями и жизненными стратегиями, которые их воодушевляют.

Научные результаты и дискуссия (Research Results and Discussion). Проведенные нами исследования показали, что университетское сообщество РГПУ им. А.И. Герцена представлено четырьмя студенческими культурами, которые мы условно обозначили как: 1) «интеллектуально ориентированные» (бакалавры, 1-4 курсы, очное отделение); 2) «ценители университетской жизни» (бакалавры, 1-4 курсы, очное отделение; 3) «профессионалы» (студенты заочного отделения); 4) «прокрастинаторы» (бакалавры, 1-4 курсы, очное отделение). Четырехчастные типологии студенческих культур для американских университетов и колледжей были описаны для студентов Т. Ньюкомбом (Newcomb, Kathryn, Koenig, Flacks, Donald P., 1967), Э. Хьюсом (Hughes and others, 1962), М. Троу (Trow, 1960).

Типы студенческих культур в России и США отличаются для первых трёх групп («умников», «ценителей университетской жизни» и «профессионалов»), но различны для четвёртой группы («прокрастинаторов» (РФ) и «протестующих» (США). В числовом выражении распределение студентов РГПУ им. А.И. Герцена по студенческим культурам, согласно нашим исследованиям, выглядит следующим образом: «умники/интеллектуально ориентированные» - 18%; «ценителей университетской жизни» - 54%; «профессионалы» - 9%; «прокрастинаторы» - 19%.

В итоге обработки статистического материала наших исследований, сделанных совместно с Н.В. Немировой (Зарубин, Окладникова, Макаридина, Немирова, 2024), были получены следующие данные. Число студентов, не принимавших участие в работе студенческих научных объединений (24,4%) (N=182); в разной степени вовлеченных в мероприятия, проводимые по традиционно-просветительной линии (43,9 %) (N=328); выполнявших задания по учебной научной работе (написание курсовых работ, ВКР) (24,8 %) (N=185); вовлеченных в работу студенческих научных объединений (7,0%) (N=52).

Практическая значимость представленных в статье результатов исследований заключается в том, что основные положения статьи могут открыть для наших коллег-исследователей новые горизонты для работы, а тем самым стать основой для их дальнейших исследований. Для преподавателей, которые занимаются вовлечением студентов в научную работу, наши материалы могут стать полезными в деле развития новых технологий и методик, как информация о реальных эффективных педагогических практиках.

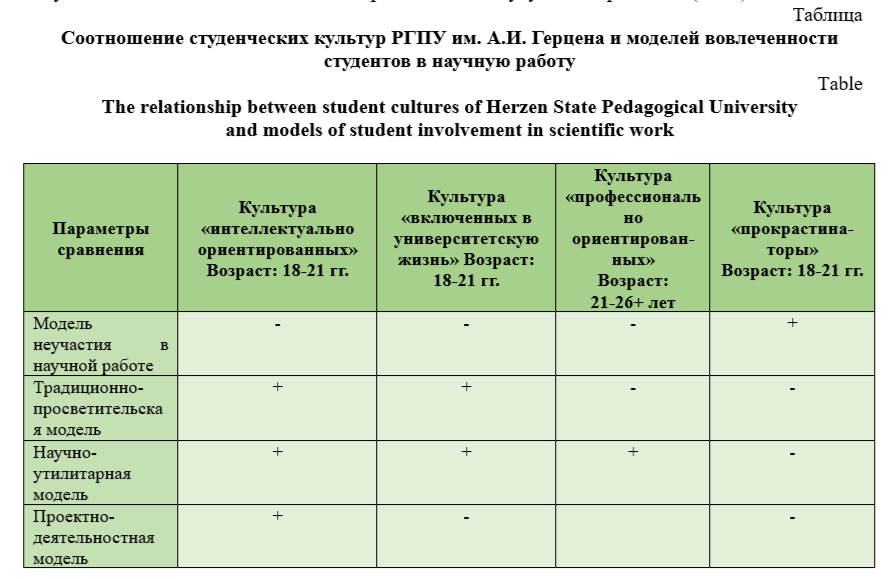

Как показали наши исследования (2023-2024), типы студенческих культур во многом определяют модели студенческой научной деятельности и отражают уровень вовлеченности студентов в неё. Для РГПУ им. А.И. Герцена были выявлены описаны четыре модели вовлеченности студентов в научную работу. Данные наших опросов студентов РГПУ им. А.И. Герцена опубликованы в совместной статье с В.Г. Зарубиным, В.А. Макаридиной и Н.В. Немировой (Зарубин, Окладникова, Макаридина, Немирова, 2024).

Полученные нами данные подтверждают наблюдения социологов, отмечающих сдвиг дидактической (ЗУНы) модели образования в сторону конструктивисткой, что сказалось в приобщении студентов к «науке по форме», а не накоплению фактических знаний, о чем писали Н.Г. Малошонок и И.А. Щеглова (Малошонок, Щеглова, 2020) и другие исследователи (Нарбут, Алешковский, Гаспаришвили, Крухмалева, Савина, 2023). Конструктивистская модель высшего образования продемонстрировала, что: 1) наиболее численной и распространенной является «традиционно-просветительная», т.е. модель включенности в «науку по форме»; 2) наиболее продуктивной – самая менее численная, проектно-деятельностная, т.е. модель вовлеченности студентов в «науку по содержанию» (табл.).

В проектную научную работу, т.е. в «науку по содержанию» оказались вовлечены только представители культуры «интеллектуально- ориентированных» студентов. Представители культуры «включенных в университетскую жизнь» принимали участие в «традиционно-просветительной» и «научно-утилитарной» научной работе, а «профессионалы» − только в «научно-утилитарной», в то время как «прокрастинаторы» вообще не участвовали ни в одной из форм научной работы. При этом в процессе интервью и фокус-групп студенты демонстрировали разницу между позитивным отношением к науке (64%) и готовностью посвятить себя занятию ею (5%). Это свидетельствует том, что между абстрактным пониманием важности научного прогресса для развития общества и реальной работой в этом направлении у студентов педагогического ВУЗа дистанция огромного размера. Кроме того, модели вовлеченности студентов в научную работу связаны с моделями университетского образования: от «консюмеристской или бизнес модели» до модели со-производства (co-production или сотрудничества с научным сообществом университета) (Малошонок, Щеглова, 2020).

Во многом наши заключения, публикуемые в настоящей статье, совпадают с выводами, к которым пришли в предыдущие годы другие исследователи, проводившие широкомасштабное изучение студенческой молодежи РФ1. Вторичный анализ результатов трёх последних исследований показал следующее. Вовлеченность студентов в научную работу зависит от: 1) личных способностей и интересов; 2) варьируется по направлениям подготовки; 3) первые курсы являются определяющими в плане формирования научного интереса и желания студентов заниматься наукой, как указывания О.С. Маметьева, Н.Г. Супрун и Д.А. Халикова (Маметьева, Супрун, Халикова, 2014).

С одной стороны, это высвечивает негативную тенденцию развития студенческой, а вместе с ней и университетской науки в целом, а с другой – дает основания задуматься руководству, организующему систему управления высшим образования над рекомендациями по исправлению сложившей ситуации, которые публикуются в этих исследованиях. Среди таких рекомендаций наиболее распространёнными являются: отказ от «бизнес-модели» образования, улучшение финансирования университетской и студенческой науки, меры по изменению в общественном мнении представлений о науке как о непрестижном виде деятельности и др.

Заключение. Наши исследования показали сопряженность моделей вовлеченности студентов в научную работу с характером студенческих культур РГПУ им. А.И. Герцена, во многом совпадающую с аналогичной сопряженность между типами студенческих культур и моделями их вовлеченности в занятие наукой других ВУЗов РФ. Большинство студентов РГПУ им. А.И. Герцена не вовлечены в «науку по содержанию», т.е. не поддерживают наиболее перспективную научно-проектную модель работы студентов (на это обратили внимание 68,3% студентов и 72,8% преподавателей из числа наших респондентов). Активно поддерживают «проектно-деятельностную» модель только 15 % студентов, преимущественно старших курсов, которые являются представителями культуры «интеллектуально-ориентированных». Основная масса студентов – представителей культуры «включенных в университетскую жизнь» и «профессионалов» лишь частично включена «науку по форме». В перспективе выявленная нами ситуация может оказать негативное влияние на профессиональную подготовку будущих педагогов и снизить качество высшего педагогического образования в целом.

1Среди таких исследований стоит упомянуть опросы ВЦИОМ, Центра социологии студенчества, а также опросы, осуществлённые в разные годы рядом социологических центров крупных университетов РФ), результаты вторичного анализа исследований научной деятельности студентов ВУЗов РФ, осуществленных сотрудниками Центра стратегии развития образования Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в ноябре – декабре 2022 года (N = 123977), мониторинга «Внеучебная деятельности студентов как фактор академической успеваемости», проведенного Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» в 2022 году на базе двух исследований 2020-2021 гг.: «Мониторинга экономики образования» (2021) и опроса студентов] в рамках консорциума «Доказательная цифровизация для успеха студентов» Консорциумом «Доказательная цифровизация для успеха студентов» в 2020 году (Щеглова, Дремова, 2022); репрезентативные социологические исследования Центра стратегии развития образования МГУ им. М.В. Ломоносова и кафедры социологии РУДН им. Патриса Лумумбы в 2022 году при поддержке Российского Союза ректоров. Объем выборочной совокупности этих исследований составил 123977 человек (3 % студентов России и 4,82 % студентов очных отделений), т.е. выборка репрезентативна для 4 130 018 студентов], обучающихся в российских вузах, и 2 568 274 студентов, обучающихся очно, о чем писали А.В. Дождиков и О.В. Чичерина О.В. (Дождиков, Чичерина, 2022).

Список литературы