Ценностный выбор как основание ценностного самоопределения студенческой молодежи

Aннотация

Введение. Одной из центральных проблем духовно-нравственного становления личности молодежи выступает проблема ценностного самоопределения в кризисные периоды, особенно в период юношеского мировоззренческого кризиса, в ключе исследования ценностного выбора. Проблема ценностного выбора является одной из значимых в психологических исследованиях, и, в то же время, наименее изученных. Вместе с тем, принятие и реализация решения в ситуации ценностного выбора выступает основой ценностного самоопределения. Цель работы – выявить структурные особенности стратегий принятия решения в ситуации ценностного выбора как основания ценностного самоопределения студенческой молодежи. Материалы и методы. Для изучения у студенческой молодежи особенностей ценностного самоопределения и структуры стратегий принятия решения в ситуации ценностного выбора применялась проективная методики Е.К. Веселовой «Друг – советчик – 2». Для анализа эмпирического материала применены: контент-анализ, прототипический анализ данных по П. Вержесу. Результаты. Установлено, что структура стратегий принятия решений в ситуации ценностного выбора в группе студентов с подлинным ценностным самоопределением представлена устойчивыми конструктивными стратегиями: конкретностью и логичностью принятия решений; обоснованностью принятия решений нравственным и правовым законом, ориентацией на социальные нормы и ценности; положительными эмоциями и чувствами; в группе студентов с нарушением ценностного выбора в структуре стратегий принятия решений преобладают устойчивые неконструктивные стратегии: рациональная обоснованность; эмоциональная отстраненность; неготовностью нести ответственность за принятие решения в ситуации ценностного выбора; уход от следования нравственным законам. Заключение. Стратегии принятия решения в ситуации ценностного выбора выступают одним из психологических механизмов, действующих и при подлинном ценностном самоопределении, и при его нарушении. Конструктивные стратегии, позволяющие осуществить подлинное ценностное самоопределение, направлены на «работу» с самой проблемой с целью преодоления глубинных конфликтов и противоречий. Неконструктивные стратегии не позволяют осознать значимые для человека глубинные ценности и приводят к нарушению ценностного самоопределения. Осознание реальности наличия безусловных духовных ценностей, разрешение внутренних конфликтов с духовным «Я» выступает определяющим условием осуществления подлинного ценностного самоопределения.

Ключевые слова: ценностный выбор, структура стратегий принятия решений, глубинные духовно-нравственные ценности, подлинное ценностное самоопределение, нарушение ценностного самоопределения

Введение (Introduction). В новейшей истории Россия встретилась с радикальными преобразованиями, глобальными вызовами, открытыми общенациональными угрозами, масштабными изменениями человеческого бытия. В исследовании Н.Н. Седовой определено, что за этот период российская личность пережила три этапа «трансформации базовых условий, в рамках которых складываются и развиваются смысложизненные установки, нормы и ценности россиян»: первый этап (80-90 годы ХХ века) «идеологической турбулентности», «потери ценностной монолитности», «отсутствии какого-либо ценностного камертона» – это «время… активного освоения и «примерки» новых ценностей, идеологем и смыслов; второй этап (десятилетие 2000 годов) относительной стабильности и благополучия, «нарастающей социальной атомизации», «политической и гражданской аномии» – это период «усиления индивидуалистической нормативно-ценностной системы»; на третьем этапе (начиная с «Крымской весны»), когда реальная внешняя угроза выступила тригером консолидации общества, россияне переживают этап «своеобразной ценностной ревизии», «возврата к традиционным ценностям» (Седова, 2023: 286).

В современных исследованиях отмечается, что российское общество переживает нравственный кризис, обострение нравственных проблем, радикализацию безнравственности (Алижанова, Шафиев, 2020; Гостев, 2020; Емельянова, Шершень, Кравец, 2019; Оленич, Лукьяненко, 2023; Юревич, 2018 и др.). Так, в исследовании А.В. Юревича с опорой на социологические опросы представлены факты, вызывающие беспокойство о «моральной безопасности» личности граждан России, потому как «моральная деградация…представляется сегодня не меньшей угрозой, чем внешняя агрессия» (Юревич, 2018: 118). Например, настораживает отсутствие у многих россиян устойчивых моральных принципов и проявление двойной морали; разрыв социальных связей и межличностного доверия; толерантное отношение к грубости; переориентация ценностного сознания с направленности на этические ценности к прагматическим, с общественных проблем на личные и др. В работе А.А. Гостева подчеркивается, что в условиях рисков, угроз и вызовов, когда «обостряется столкновение смыслов и ценностей человеческого бытия», «трансформируется нравственная регуляция личности», устанавливается «новое прочтение дихотомий «добро/зло..., так важна опора на психологию духовно-нравственной сферы человеческого бытия», что «способствует пониманию того, что нарушение духовных законов мироздания аморальностью чревато негативными последствиями для человечества...» (Гостев, 2020: 40).

В российском обществе, переживающем переоценку системы ценностей, все сильнее звучит запрос на моральное оздоровление нации, что нашло отражение в указе Президента России В.В. Путина «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»[1], ежегодных посланиях президента РФ Федеральному собранию РФ. На государственном уровне поставлена одна из главных стратегических задач воспитания высококвалифицированного гражданина с нравственной жизненной позицией.

События российского общества актуализируют разработку проблемы духовно-нравственного становления личности как социально-значимого предмета психологических исследований «духовного «Я» …, духовной индивидуальности, сочетающей в себе индивидуальное и всеобщее» (Колпакова, 2009: 63). Ученые акцентируют внимание, что сочетание «духовно-нравственное» свидетельствует о том, что универсальные, общечеловеческие ценности потенциально свойственны каждому человеку (Воловикова, 2012, 2018; Колпакова, 2009, 2015, 2018). Так, М.Ю. Колпакова пишет: «Нравственность … характеризуется универсальным, общечеловеческим, безусловным содержанием ее норм, с одной стороны, и творчески индивидуальным проявлением, укорененным в совести – с другой» (Колпакова, 2009: 63).

В исследованиях утверждается, что исключительную значимость для науки и практики представляет проблема исследования духовно-нравственного становления личности в кризисные периоды, особенно в период юношеского мировоззренческого кризиса (18-20 лет), сопровождаемого глубокими нравственными переживаниями, внутренней работой по нравственному самоопределению, что необходимо «для приведения в соответствие «текущей эмпирии» личности с «заданием первообраза» (Воловикова, 2012: с. 56).

Одной из центральных проблем духовно-нравственного становления личности молодежи выступает проблема ценностного самоопределения в ключе исследования ценностного выбора. Проблема ценностного выбора является одной из значимых в психологических исследованиях, и, в то же время, наименее изученных. Вместе с тем, принятие и реализация решения в ситуации ценностного выбора выступает основой ценностного самоопределения.

В соответствии с проблемой исследования, нами была определена следующая цель работы – выявить структурные особенности стратегий принятия решения в ситуации ценностного выбора как основания ценностного самоопределения студенческой молодежи.

Исследование состояло из двух этапов, в рамках которых решались следующие задачи: на первом этапе – выделить группы студентов в соответствии с направленностью принятия решения в ситуации ценностного выбора; на втором этапе – определить у студенческой молодежи структуру стратегий принятия решения при ценностном выборе, ориентированном на общечеловеческие ценности, и при их нарушении.

Теоретическая основа (The theoretical basis). Проблема ценностного самоопределения обсуждается как зарубежными, так и отечественными психологами, как правило, в аспекте изучения морального развития (Eisenberg, 2020; Kohlberg, 1981 и др.), ценностных ориентаций и ценностных смыслов (Antoci, 2022; Boer et al., 2019; Coelho et al., 2019, 2021; Eisenberg, 2020; Hanel et al., 2021; Inoguchi, Le, 2020; Karl, Fischer, 2022; Schwartz et al., 2019; Мешкова, Завьялова, 2019; Осадчая, 2023; Усова, 2019 и др.), ценностного и морального выбора (Ariely, 2008; Eisenberg, Fabes, 1998; Eisenberg et al., 2006; Hastie, Dawes, 2010; Kochanska et al., 2005; Kurz-Milcke, Gigerenzer, 2007; Smetana, 1997; Turiel, 1998; Артемьева, Веселова, 2019; Гладкова и др., 2021; Колпакова, 2015, 2018; Лебедев, 2022; Леонтьев и др., 2018; Флоренская, 1991 и др.).

Теоретической основой нашего исследования выступили идеи духовно-ориентированного подхода Т.А. Флоренской и М.Ю. Колпаковой, согласно которым ценностное самоопределение представлено как процессе активной, сознательной ориентации в ценностно-смысловой сфере, основой которого выступает принятие решения в ситуации ценностного выбора (Колпакова, 2015, 2018; Флоренская, 1991). Ценностный выбор рассматривается как внутренняя деятельность личности, как свободный, осознанный, целеустремленный, целесообразный, ответственный акт нравственной деятельности субъекта (Колпакова, 2018; Леонтьев и др., 2018).

В результате ценностного самоопределения происходит формирование личностных ценностей, т.е. ценностей, которыми человек руководствуется в жизни (Колпакова, 2015). Помимо личностных ценностей выделяют ценности, которые осознаются человеком как важные – рефлексивные ценностные представления, вместе образующие наличное «Я». Но кроме наличного «Я», по мнению Т.А. Флоренской, человек представляет собой духовное «Я», что находит свое проявление в совести, связанной с непреходящими духовно-нравственными ценностями, данной каждому человеку (Флоренская, 1991). По мнению М.Ю. Колпаковой, главным критерием подлинности или неподлинности ценностного выбора является его направленность, т.е. выбор осуществляется в направлении глубинных ценностей человека или против них (Колпакова, 2018).

Говоря о рефлексивных ценностных представлениях, в исследованиях речь идет о ценностной рефлексии в сфере человеческих отношений, т.е. в сфере межличностного взаимодействия, в сфере интерсубъектности, опосредованной определенным ценностным содержанием в категориях добра и зла. Как пишет Р.Г. Апресян: «В самом общем виде это ценности справедливости и милосердия. Они конкретизируются в ряде других ценностей: справедливость ‒ в непричинении вреда, равенстве, соблюдении оправданных интересов других, исполнении обещаний и поддержании договоренностей; милосердие – в соучастии (солидарности, помощи) и заботе» (Апресян, 2019: 14). М.Ю. Колпакова подчеркивает, что актуализация внутреннего диалога между наличным «Я» и духовным «Я» происходит через процесс межличностного диалога» (Колпакова, 2015). Ценностное самоопределение, являясь основой духовно-нравственного становления человека, предполагает активность и ответственность самого человека, тем не менее «другой человек необходим для осознания таких возможностей, для духовного пробуждения, открытия и признания духовного» (Колпакова, 2009: 63). Примером реализации ценностной рефлексии может служить формула «Золотого правила морали», говорящая на языке «межперсональной взаимности»: «Поступай по отношению к другим так, как ты желал бы, чтобы другие поступали по отношению к тебе» (Апресян, 2019:6).

В исследованиях М.Ю. Колпаковой (Колпакова, 2015, 2018) утверждается, что нарушение ценностного самоопределения связано либо с глубинным конфликтом, либо противоречием наличного «Я» с духовным «Я», т.е. совестью. При глубинном конфликте возможны различные типы структуры ценностно-смысловой сферы:

1) ценностно-смысловая сфера может быть не структурирована и структурирована, т.е. личностные ценности и рефлексивные ценностные представления могут быть рассогласованы и согласованы, при этом в обоих вариантах расходятся с глубинными духовно-нравственными ценностями человека, которые отвергаются и вытесняются; 2) личностные ценности и рефлексивные ценностные представления согласованы, но соответствуют псевдодуховным ценностям, при этом человек считает, «что исходит в своих поступках как раз из высших ценностей и принципов», т.е. не осознает, что идет против духовного «Я» (Колпакова, 2018: 87). При противоречии наличного «Я» с духовным «Я» человек, выстраивая ценностно-смысловую систему, осознает, что действует против духовного «Я», вытесняет совестливый мысли. И при внутреннем конфликте, и при противоречии с духовным «Я» ценностный выбор нарушен, происходит неактивное выявление глубинных ценностей, а действие неконструктивных стратегий переживания, тем самым, человек, «становится пассивным объектом своей ценностной системы» (Колпакова, 2018: 88). Только восстановление внутреннего диалога наличного «Я» с духовным «Я», приводящее к обнаружению глубинных безусловных духовно-нравственных ценностей, является необходимым условием ценностного самоопределения.

Одним из актуальных вопросов исследования ценностного самоопределения является поиск и определение адекватного метода его изучения. Исследователи солидарны, что таким методом адекватным предмету исследования является метод воссоздания ситуаций, связанных с трудным нравственным выбором, позволяющий моделировать ценностный выбор в реальной жизнедеятельности личности, т.к. необоснованно сводить этот процесс к оценке ценностей человека как истинному выбору. М.Ю. Колпакова отмечает, что «в рамках причинно-следственного или системно-структурного подходов» невозможно объяснить процесс ценностного самоопределения (Колпакова, 2018: 56). Таким подходом выступает диалогический подход, разработанный Т.А. Флоренской, в рамках которого диалог рассматривается как обращение к духовному «Я» человека. Положения духовно-ориентированного подхода Т.А. Флоренской и М.Ю. Колпаковой выступили основой выбора эмпирических методов нашего исследования.

Материалы и методы исследования (Materials and methods). Эмпирическую базу составили студенты в возрасте от 19 до 22 лет вузов Ставропольского края в количестве 90 человек. Исследование проводилось с использованием комплекса методов. Для изучения у студенческой молодежи особенностей ценностного самоопределения и структуры стратегий принятия решения в ситуации ценностного выбора применялась проективная методики Е.К. Веселовой «Друг – советчик – 2» (ДС – 2). Для анализа эмпирического материала применены: контент-анализ, прототипический анализ данных по П. Вержесу.

Методика ДС – 2 направлена на изучение возможного поведения субъекта жизнедеятельности в конкретных ситуациях ценностного выбора, которые имеют недвусмысленное решение с позиции нравственного закона. В соответствии с инструкцией методики Е.К. Веселовой ДС – 2, респондентам предлагалось дать совет другу в форме письменного ответа, по каждой из предложенных ситуаций, в основе которой лежит ценностный выбор, а именно, возможность либо нарушить нравственный закон, либо руководствоваться им в принятии решения, либо уйти, дистанцироваться от принятия решения.

Показателями ценностного самоопределениями личности выступили: количество позитивных, уклончивых, негативных решений ценностного выбора, конструктивные стратегии (конкретные предложения, внешние мотивы, внутренние мотивы, положительные эмоции, отрицательные эмоции) и неконструктивные стратегии (нравственный релятивизм, рационализация, отчуждённость, общие советы, позитивный выбор при условии, изоляция) принятия решения в ситуации ценностного выбора.

Контент-анализ текстов проводился по показателям, отражающих количество встречаемости конструктивных и неконструктивных стратегий принятия решения в ситуации ценностного выбора. С помощью метода, предложенного П. Вержесом, у студенческой молодежи была определена структура стратегий принятия решения в ситуации ценностного выбора (зоны ядра и периферии) на основании частоты повторений одной из стратегий всеми респондентами и по рангу – место одной из стратегий в последовательном ряду стратегий, названных одним респондентом. Ядро образуется элементами с высокой частотой представленности и низким средним рангом. В ядре содержатся базовые смыслообразующие стратегии принятия решения в ситуации ценностного выбора, которые устойчивы к изменениям. Первая периферическая система включает потенциальные зоны изменений: зона элементов с низкой частотой и низким рангом появлений и зона элементов с высокой частотой и высоким рангом появлений; вторая собственно периферическая система объединяет категории низкой частотности и высокого ранга. Структурные особенности отражены в ядре – наиболее значимые стратегии гипотетической структуры и квадрате 2 – «верхние» слои ядра.

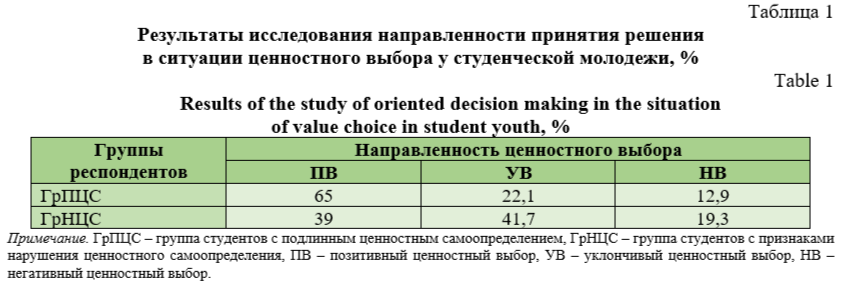

Научные результаты и дискуссия (Research Results and Discussion). Обратимся к результатам первого этапа исследования направленности принятия решения в ситуации ценностного выбора, представленных в табл. 1.

На основании контент-анализа высказываний респонденты были объединены в две группы. Первую группу составили 55,5% студентов, у которых позитивные решения (65%) значительно превышают уклончивые (22,1%) и негативные (12,9%) решения ценностного выбора; вторую группу – 45,5% студентов, у которых уклончивые (41,7%) и негативные решения (19,3%) ценностного выбора в 1,5 раза превышают позитивные решения (39%). Не выявлены студенты, у которых бы негативные решения приближались бы к максимальным значениям, что позволило бы говорить об открытой позиции отвержения глубинных ценностей.

Первая группа студентов, у которых ценностный выбор в большинстве, предлагаемых ситуаций, совершался в направлении духовно-нравственных ценностей человека, была условно обозначена как группа с подлинным ценностным самоопределением (ГрПЦС); вторая группа студентов, характеризующаяся в большей степени закрытой позицией и неопределенным ценностным выбором, определена как группа с признаками нарушения ценностного самоопределения (ГрНЦС).

В целом, у большинства обследованных студентов, преобладают ценностные предпочтения, соответствующие общепринятым духовно-нравственным ценностям. Вместе с тем, вызывает тревогу высокий процент студентов (45,5%), у которых установлены признаки нарушения ценностного самоопределения, что является следствием ослабления значимости нравственного закона, регулирующего поведение личности. Результаты первого этапа, проведенного исследования, позволяют заключить, что современному молодому человеку нужна опора на «вертикаль высших духовных смыслов» (Гостев, 2020: 40).

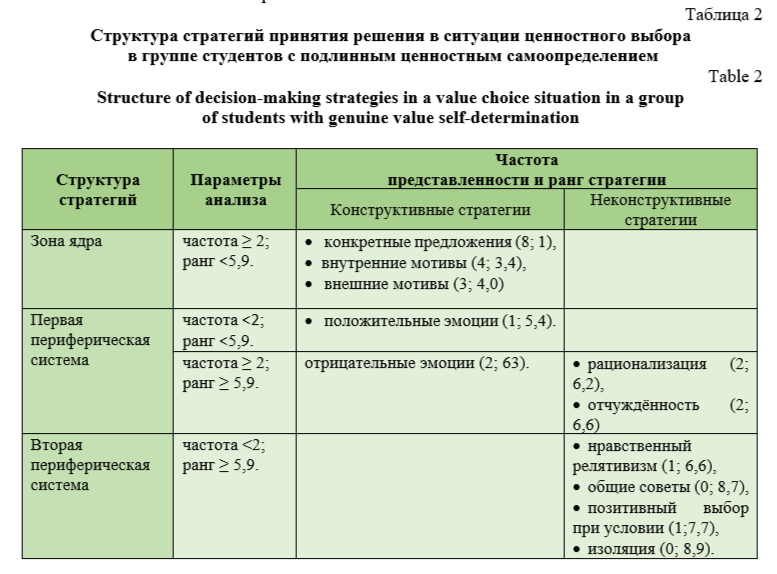

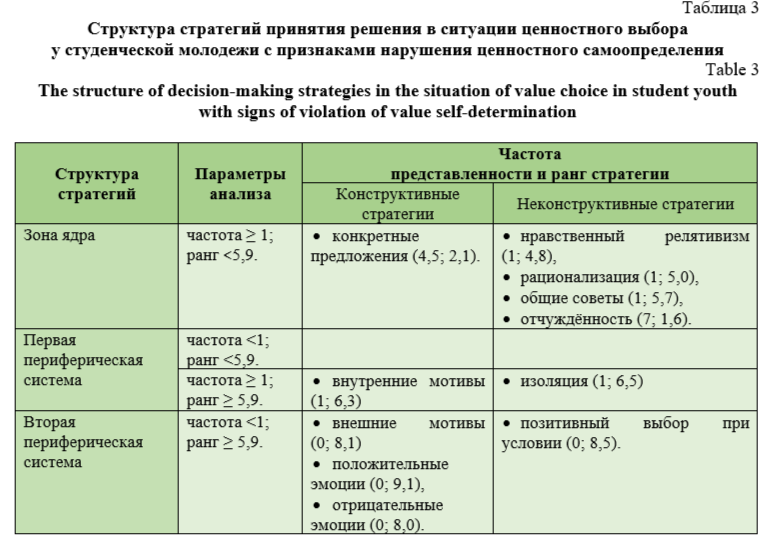

На втором этапе исследования в двух группах студентов с помощью контент-анализа были выделены категории высказываний, прототипический анализ которых, позволил выявить структуру стратегий принятия решения в ситуации ценностного выбора. Результаты второго этапа исследования в группе ГрПЦС представлены в табл. 2, в группе ГрНЦС – в табл. 3.

Согласно данным, изложенных в табл. 2, в группе ГрПЦС зона ядра представлена стратегиями «конкретные предложения» (8; 1), «внутренние мотивы» (4; 3,4), «внешние мотивы» (3; 4,0). В периферическую зону потенциальных изменений первой подгруппы, отражающую позицию меньшинства, вошли стратегии «положительные эмоции» (1; 5,4). Вторую подгруппу первой периферической системы составили стратегии «отрицательные эмоции» (2; 6,3), «рационализация» (2; 6,2), «отчуждённость» (2; 6,6). В составе вторичной собственно периферической зоны «нравственный релятивизм» (1; 6,6), «общие советы» (0; 8,7), «позитивный выбор при условии» (1;7,7), «изоляция» (0; 8,9).

Учитывая, что ядро и квадрат 2 отражают структуру, исследуемого явления, можно констатировать, что структура стратегий принятия решений в ситуации ценностного выбора в группе ГрПЦС представлена устойчивыми конструктивными стратегиями, характеризующимися следующими особенностями: конкретностью и логичностью принятия решений; обоснованностью принятия решений нравственным и правовым законом, ориентацией на социальные нормы и ценности; положительными эмоциями (одобрение, радость, похвала) и чувствами (уважения к другим людям, справедливости, дружбы, понимания, признания) в реакции на ситуацию ценностного выбора.

Исходя из данных анализа, описанных в табл. 3, в группе ГрНЦС зона ядра образована стратегиями: конкретные предложения (4,5; 2,1), нравственный релятивизм (1; 4,8), рационализация (1; 5,0), общие советы (1; 5,7), отчуждённость (7; 1,6). Первая периферическая система, потенциальная зона изменений, включает стратегию «внутренние мотивы» (1; 6,3) и «изоляция» (1; 6,5). Вторая периферическая система образована стратегиями «внешние мотивы» (0; 8,1), «положительные эмоции» (0; 9,1), «отрицательные эмоции» (0; 8,0), «позитивный выбор при условии» (0; 8,5).

В общем, структура принятия решений в ситуации ценностного выбора у группы студентов ГрНЦС обладает следующими характерными особенностями: конкретностью и рациональной обоснованностью принятия решений; эмоциональной отстраненностью («каждый решает сам»); неготовностью влиять и разделять ответственность за принятие решения друга в ситуации ценностного выбора; желанием изолировать себя от чувств угрызения совести.

Итак, в группе ГрПЦС структура стратегий принятия решения в ситуации ценностного выбора наполнена устойчивыми конструктивными стратегиями, что и позволяет субъекту осуществить подлинное ценностное самоопределение. В группе ГрПЦС в структуре стратегий принятия решения в ситуации ценностного выбора доминируют устойчивые неконструктивные стратегии, выступающие механизмом развития глубинных конфликтов и противоречий наличного «Я» с духовным «Я», что и приводит к нарушению ценностного самоопределения.

Заключение (Сonclusions). Результаты проведенного исследования подтверждают актуальность и значимость для науки и практики изучения проблемы ценностного самоопределения в ключе анализа стратегий ценностного выбора в период юношеского мировоззренческого кризиса.

Полученные результаты являются новыми, расширяющими теоретические представления о направленности принятия решения в ситуации ценностного выбора, о конструктивных и неконструктивных стратегиях ценностного выбора, ориентированного на общечеловеческие ценности, и при неопределенном отношении к нравственным нормам. Так, в научном отношении важным и новым результатом исследования стали представления о структуре стратегий принятия решения в ситуации ценностного выбора студенческой молодежью. Установлено, что структура стратегий принятия решений при подлинном ценностном самоопределении отличается конструктивностью, обоснованностью ценностного выбора нравственным законом, долгом, социальными и правовыми нормами, положительными эмоциями и чувствами; структура стратегий принятия решений при нарушении ценностного самоопределения характеризуется преобладанием неконструктивных стратегий, т.е. рациональными, прагматичными предложениями, эмоциональной отстраненностью, изоляцией и дистанцированием от принятия ответственности за выбор решения в ситуации ценностного выбора, уходом от следования нравственным законам.

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о направленности ценностного выбора, совершаемого группой студентов, характеризующейся подлинным ценностным самоопределением, в направлении глубинных ценностей человека, т.е. в направлении его совести. Для группы студентов с признаками нарушения ценностного самоопределения характерным является нарушение ценностного выбора, что связано с глубинным конфликтом реальных ценностей человека с «духовным Я».

Стратегии принятия решения в ситуации ценностного выбора выступают одним из психологических механизмов, действующих и при подлинном ценностном самоопределении, и при его нарушении. Конструктивные стратегии, основанные на активном определении значимых для человека глубинных ценностей, позволяющие осуществить подлинное ценностное самоопределение, направлены на «работу» с самой проблемой с целью преодоления возникших противоречий, чтобы получить возможность ощущать подлинность своего бытия, полноценность жизни. Неконструктивные, психологически неэффективные стратегии, приводят к нарушению ценностного самоопределения, не позволяют осознать наличие внутреннего конфликта. При нарушении ценностного выбора не происходит активного выявления значимых для человека глубинных ценностей; только духовность выступает основанием быть субъектом собственной ценностной регуляции, а не пассивным объектом своей ценностной системы. Осознание реальности наличия безусловных духовных ценностей, разрешение внутренних конфликтов с духовным Я» выступает определяющим условием осуществления подлинного ценностного самоопределения.

Материалы исследования представляют интерес для психологов, педагогов, специалистов, работающих в разных сферах общественной жизни с молодежью, при разработке просветительских, профилактических и консультативных программ, направленных на формирование осмысленного ценностного самоопределения обучающейся и работающей молодежи. Результаты исследования дают основания рекомендовать вузам реализовывать в рамках основных образовательных программ практикоориентированное обучение мировоззренческого характера с целью оптимизации процесса духовно-нравственного становления личности студенческой молодежи.

Видится перспективным продолжение исследований проблем ценностного самоопределения в направлении изучения социально-демографических и культурных факторов, механизмов ценностного выбора, что позволит установить закономерности и базовые условия, оптимизирующие процесс формирования ценностного сознания личности.

[1] Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» // КонсультантПлюс: сайт. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_430906.

Список литературы