Формирование конструктивных стратегий преодоления трудных жизненных ситуаций у студентов-сирот посредством рефлексивного практикума

Aннотация

Введение. Студенты с социальным статусом сироты имеют преимущественные права на получение высшего образования. В силу накопленных эмоциональных и социальных дефицитов данному контингенту требуется особая поддержка, обеспечивающая получение опыта конструктивного преодоления трудностей в условиях вуза. Целью работы является теоретическое обоснование и эмпирическая верификация программы рефлексивного практикума как средства формирования конструктивных стратегий преодоления трудных жизненных ситуаций у студентов с социальным статусом сироты. Материалы и методы. Базой исследования выступил Оренбургский государственный педагогический университет. В исследовании приняли участие 76 респондентов в возрасте 18-22 лет (54 девушки и 22 юноши). В выборку вошли студенты, имеющие официальный статус сироты. Для сбора эмпирических данных применялись «Способы преодоления негативных ситуаций (СПНС)» С.С. Гончаровой, «Опросник способов совладания» (адаптация методики WCQ Р. Лазаруса, С. Фолкмана) / Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, «Индекс жизненного стиля» Л.И. Вассермана, О.Ф. Ерышева, Е.Б. Клубовой. Результаты. Выявлено, что для репертуара студентов-сирот характерно применение несбалансированного реагирования на жизненные трудности за счет преобладания и высокой выраженности деструктивных способов их преодоления. Установлено, что конструктивные стратегии у данной категории студентов применяются значительно реже и имеют среднюю выразительность. Экспериментально проверена результативность формирующего воздействия в формате рефлексивного практикума. Статистически подтверждены изменения выраженности конструктивных и деструктивных способов преодоления в экспериментальной группе, а также выявлены достоверные различия между контрольной и экспериментальной группами, что дает основание считать эффективной программу практикума для студентов-сирот. Заключение. При формировании стратегий преодоления трудных жизненных ситуаций у студентов-сирот особое значение приобретает рефлексия, необходимая для осознания признаков трудностей, собственных возможностей, зависимости эффективности преодоления жизненных трудностей от самоконтроля и преимуществ применения конструктивных способов.

Ключевые слова: преодоление трудных жизненных ситуаций, стратегии, предпочитаемые стратегии, способы, репертуар способов, социальный статус сироты, студенты-сироты, формирующее воздействие, рефлексивный практикум

Введение (Introduction). По данным ЕМИСС (Государственная статистика) от 2023 г. число лиц с социальным статусом сироты, обучающихся в вузах России, составляет порядка 80 тысяч человек (Ослон, 2016; ЕМИСС, 2024). В сложившейся ситуации перед вузами стоит задача не только обеспечить данную социальную категорию преимущественным правом на поступление, но и принять во внимание, что студенты-сироты являются носителями особого социального опыта со свойственными ему дефицитами эмоциональной поддержки и несформированностью навыков социального поведения, приводящие к последующему использованию примитивных способов преодоления жизненных трудностей. Поскольку именно студенческий период является ключевым для личностного становления и приобретения навыков самостоятельной жизни, то представляется крайне значимым в социальном плане решение проблемы формирования конструктивных стратегий преодоления трудных жизненных ситуаций у студентов-сирот.

На студенческих выборках проблема совладания личности с трудностями широко представлена в психологических исследованиях: изучалось влияние типологических характеристик трудных жизненных ситуаций студентов в сочетании с их личностными диспозициями на когнитивную оценку трудностей (Битюцкая, 2011), определялось содержательное наполнение жизненных трудностей у выпускников вузов (Каргина и др., 2020), оценивались возможности личностных особенностей будущих педагогов при столкновении с адаптивными трудностями (Куликова, Филиппова, 2022), сравнивались предпочитаемые стили поведения в трудных жизненных ситуациях у студентов из разных культур (Akhtar, Kroener-Herwig, 2019; Yang, Khalsa, 1989), выявлялись зависимости академической успешности студентов с предпочитаемыми способами преодоления трудностей в период экзаменационной сессии (Маракшина, Исматуллина, Лобаскова, 2024; Жданов, Куприянов, Нугманова, 2020; Кононов, Новикова, 2023; Terry, 1991), с уровнем тревожности (Blankstein, 1992), с оптимизмом как личностной чертой (Chang, 1998). В отдельных исследованиях установлено, что отсутствие семьи, поддержки близких взрослых в юности снижает адаптационные возможности личности и в попытках преодоления трудных жизненных ситуаций определяет выбор деструктивных стратегий, среди которых избегание, обвинение окружающих, конфронтация (Олифирович, Станибула, 2023; Комбу, Фрокол, 2014; Жилина, 2008; Тарасова, 2022). Продолжение исследований в данном направлении позволит выявлять типичные для студентов-сирот переживаемые жизненные ситуации и фиксировать преобладающие у них способы психологического преодоления, что обеспечит возможность проектирования адресных психологических и формирующих воздействий для данного контингента в условиях получения высшего образования.

Цель исследования состояла в теоретическом обосновании и эмпирической верификации программы рефлексивного практикума как средства формирования конструктивных стратегий преодоления трудных жизненных ситуаций у студентов с социальным статусом сироты.

Теоретическая основа (The theoretical basis). В современной психологии трудная жизненная ситуация терминологически обозначает широкий круг явлений, в числе которых жизненные проблемы (Абульханова-Славская, 1991), ситуации преграды или неудачи (Анцыферова, 1994), критические ситуации (Василюк, 2015), проблемные ситуации (Матюшкин, 2014), кризисные ситуации (Туманова, 2001), жизненные трудности (Музыдбаев, 1998; Lazarus, Folkman, 1984), негативные события в жизни (Moos, Schaefer, 1993), долгожданные и счастливые жизненные события (Rainwater, 1992), поворотные жизненные события (Sek, 1991). Перечисленный синонимический ряд понятийно объединяется тем, что в отличии от прочих трудные жизненные ситуации характеризуются: 1) предопределенностью предшествующим поведением, 2) наличием препятствия, с которым невозможно справится привычными ресурсами, 3) эмоциональной напряженностью, 4) неопределенностью будущего, 5) временностью и неизбежностью в жизненном цикле (Анцыферова, 1994; Дементьева, 2006; Музыдбаев, 1998; Нартова-Бочавер, 1997; Парфенова, 2009). Обращение к исследованиям личности в трудных жизненных ситуациях расширяет возможности психологического познания, смещая акценты «с субъекта на целостную ситуацию, в которой он действует» при сохранении свободы его выбора, а также с поиска общего и постоянного «на особенное и изменчивое, присущее конкретному человеку в определенных условиях» (Нартова-Бочавер, 1997: 20-21).

В научных описаниях преодоления трудных жизненных ситуаций преимущественно присутствует терминология, определяющая психологические защиты, совладание со стрессом, адаптация, стратегии разрешения конфликтов, поведенческие копинги, индивидуальный жизненный стиль, борьбу с жизненными трудностями. Суть преодоления в актуальных психологических «ответах» личности (когнитивных, эмоциональных, поведенческих) на ситуативную жизненную трудность (Олифирович, Станибул, 2023). Непосредственное психологическое предназначение преодоления сводится к обеспечению и поддержке физического и психического здоровья человека, его эмоционального благополучия и ощущения удовлетворенности социальными отношениями (Weber, 1992).

Процесс психологического преодоления представлен двумя основными этапами – сначала ситуация воспринимается и оценивается как трудная (категоризация внешних воздействий, прогнозирование результата, переоценка), затем выбирается способ совладания с ней и пробуется его применение (Баскакова, 2010; Lazarus, Folkman, 1984; Fischhoff, Broomell, 2020). В деятельностном контексте границы этого процесса представлены шире – от дезорганизации сознания в целом до реакции преодоления, начинающейся «с автоматической перестройки сознания и всей психической деятельности до тех пор, пока не станет возможной аналитическая деятельность» (Донченко, Титаренко, 1989: 52). Разные элементы процесса преодоления связаны с ситуационными и половозрастными характеристиками, когнитивными ресурсами и интеллектуальным потенциалом, индивидуально-типологическими и конституциоональными особенностями, потребностно-мотивационными факторами, рефлексивными возможностями и осознанностью, степенью эмоциональной зрелости и саморегуляцией, этапами жизненного пути, социальным статусом и социальными ролями, характеристиками социальной среды и кросс-культурными различиями (Битюцкая, 2011; Каргина и др., 2020; Нартова-Бочавер, 1997).

Под стратегией преодоления трудных жизненных ситуаций обобщенно понимается психологическая конструкция, объединяющая способы взаимодействия субъекта с ситуацией, которые им применяются в соответствии со значимостью сложившихся обстоятельств и психологическими возможностями личности (Каргина и др., 2020; Нартова-Бочавер, 1997; Lazarus, Folkman, 1984; Zeidner, Matthews, 2018). Сложившийся и устойчивый репертуар способов, реализуемый для преодоления разных трудностей, является стратегией, отражающей «способность личности к соединению своей индивидуальности с условиями жизни, к ее воспроизводству и развитию» (Абульханова-Славская, 1991: 245).

Вариативность стратегий и способов психологического преодоления трудных жизненных ситуаций в психологических исследованиях представлена очень широким диапазоном, однако единой их классификации пока не выработано (Останина, 2008). В исследованиях встречаются стратегии и способы, выделенные на основании ориентации субъекта на возникшую проблему или на себя, на свои установки (Lazarus, Folkman, 1984). Имеются исследования, в которых стратегии дифференцированы с точки зрения тех областей психического, в которых реализуются способы преодоления (Александрова, 2005; Комбу, Фрокол, 2014; Корнилова, 2010; Петровский, 2021; Vitalino, 1990). Выделяются стратегии, в которых акцентируется дистанция между трудной ситуацией и субъектом – вмешательство в ситуацию или отклонение от нее (Billings, Moos, 1984; Little, Zeigler, Shackelford, 2018; Битюцкая, 2011). К числу наиболее распространенных оснований относится результативность преодоления, разделяющая стратегии преодоления на конструктивные и деструктивные (Каргина и др., 2020; Кузьменкова, 2003; Приходько, 2013).

Формирование конструктивных стратегий преодоления трудных жизненных ситуаций открывает новые возможности человеку, попавшему в сложные обстоятельства, из-за которых он испытывает психологический дискомфорт и нарушает свою деятельность (Бурлачук, 1998; Василюк, 2015). Психологическая помощь, адресованная молодежи, ориентирует на приобретение нового опыта в выборе оптимальных способов совладания с жизненными трудностями, что позволяет минимизировать в дальнейшей жизни последствия негативных эмоциональных переживаний (Кибальник, 2019; Морозова, Коломоец, 2013; Кочетова, Шалагинова, 2019). Для студенческой молодежи формирование компетенций, обеспечивающих эффективное преодоление трудных ситуаций в условиях образовательной среды, способствует сохранению эмоционального благополучия в адаптационный период и накоплению психологических ресурсов для будущей профессиональной деятельности (Долгова, Дядык, 2022; Леонова, Султанова, 2018; Hamnet, Korb, 2017). Психологическое сопровождение студентов-сирот предполагает не только изучение особенностей преодоления трудностей, но и развивающую работу, направленную на своевременное снятие выявленных ограничений предпочитаемых стратегий (Ляхова, 2011; Комбу, Фрокол, 2014; Олифирович, Станибул, 2023).

Материалы и методы исследования (Methodology and Methods). Базой исследования выступил Оренбургский государственный педагогический университет. В исследовании приняли участие 76 респондентов в возрасте 18-22 лет (средний возраст – 19,5), в числе которых 54 девушки и 22 юноши. В состав выборки вошли все студенты 1-5 курсов разных направлений и профилей подготовки, имеющих на момент исследования официальный статус сироты (т.е. в социальном анамнезе этих студентов имеется факт их перевода на государственное обеспечение в силу лишения родителей родительских прав или смерти родителей).

Исследование планировалось в логике формирующего эксперимента, что предполагало подготовку и последовательное проведение трех этапов – констатирующего, формирующего и контрольного.

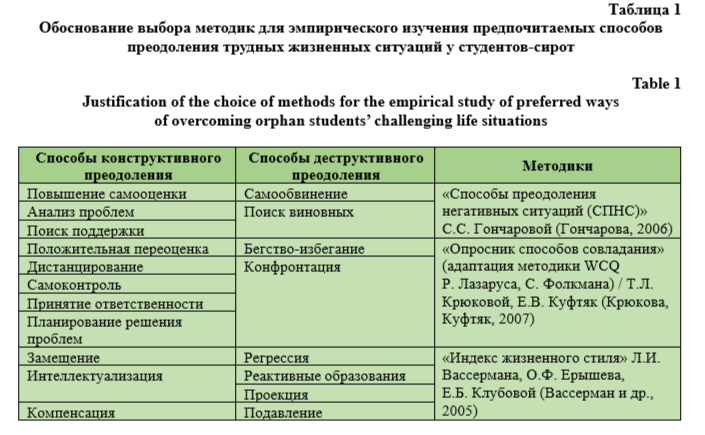

На первом (констатирующем) этапе определялись предпочитаемые студентами-сиротами способы преодоления случающихся в их жизни трудных жизненны ситуаций. Сбор эмпирических данных осуществлялся с помощью методик, выбор которых обоснован теоретическими представлениями о стратегиях как о совокупности способов конструктивного и деструктивного преодоления трудных жизненных ситуаций (табл. 1).

Полученные эмпирические данные сводились в единую шкалу с целью сопоставления выраженности предпочитаемых способов преодоления трудных жизненных ситуаций и определения преобладающей стратегии применялся метод стандартизации данных в шкалу стэнов (Новиков, Новикова, 2016).

На втором (формирующем) этапе разрабатывалась и апробировалась программа рефлексивного практикума как средства формирования способов конструктивного преодоления трудных жизненных ситуаций в экспериментальной группе студентов с социальным опытом сиротства.

Третий (контрольный) этап предполагал эмпирический срез и анализ результативности формирующего воздействия. Для оценки значимости различий у студентов-сирот контрольной и экспериментальной групп по показателям выраженности способов преодоления трудных жизненных ситуаций применялся непараметрический критерий различий U-Манна-Уитни. Для оценки изменений в показателях выраженности способов преодоления жизненных трудностей у студентов-сирот применялся Т-критерий различий Вилкоксона (сравнение данных в группах до и после апробации программы рефлексивного практикума) (Новиков, Новикова, 2016).

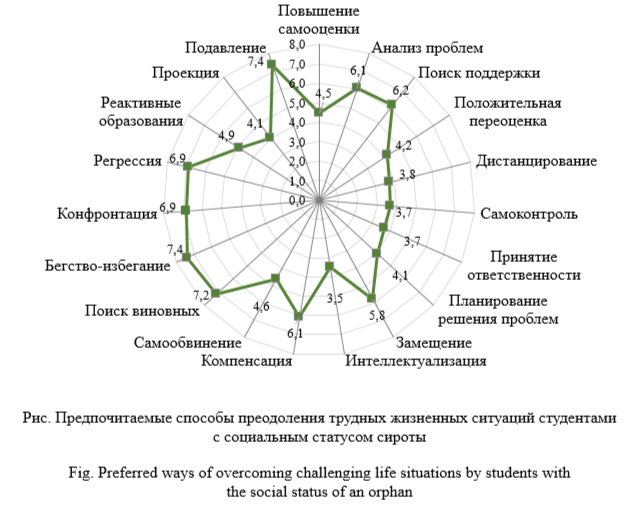

Научные результаты и дискуссия (Research Results and Discussion). Первичная обработка эмпирических данных показала, что в индивидуальном репертуаре у студентов-сирот имеется в среднем по 2-3 конструктивных и по 3-5 деструктивных способа преодоления трудных жизненных ситуаций. Полученные данные по всей выборке свидетельствуют о предпочтениях наших респондентов деструктивным (77,6%) и конструктивным (22,4%) способам. Показатели всех применяемых способов преодоления жизненных трудностей были переведены в единую шкалу и наглядно представлены в усредненном профиле на рисунке.

Из рисунка очевидно, что способы, которыми студенты-сироты предпочитают преодолевать трудные жизненные ситуации, «смещаются» в сторону деструктивной стратегии, т.к. большинство из них имеет значительно высокую выраженность (более 6 стэнов). При этом обладание конструктивной стратегией представлено преимущественно способами со средними показателями (4-6 стэнов). Можно сказать, что студенты с опытом сиротства преодолевают трудные жизненные ситуации как деструктивными, так и конструктивными способами. При этом в применяемых способах имеется выраженный дисбаланс в сторону деструктивной стратегии. Особо следует подчеркнуть, что в нашей выборке выраженность ведущих способов конструктивного преодоления трудных жизненных ситуаций, значительно ниже преобладающих деструктивных.

У студентов-сирот к числу значимо преобладающих способов преодоления относятся из деструктивных – «бегство-избегание» (60,5%), «поиск виновных» (57,9%), «подавление» (59,2%), «конфронтация» (55,3%), «регрессия» (52,6%) и из конструктивных – «поиск социальной поддержки» (51,3%), «анализ проблем» (42,1%), «замещение» (36,8%) и «компенсация» (39,5%). Выделенные в качестве преобладающих деструктивные способы характеризует студентов с опытом сиротства как лиц, дистанцирующихся от любых проблем и любыми путями отклоняющихся от их разрешения, склонных снижать уровень тревоги за собственные ошибки посредством перекладывания ответственности на других, возвращающихся в трудных ситуациях к простым и даже к «детским» формам поведения, прибегающих к подавлению мыслей или эмоций, активно противостоящих стрессорам и энергично отстаивающих свои личностные границы. Наиболее выраженные конструктивные способы у студентов-сирот можно рассматривать в качестве их ресурса, позволяющего обратиться за помощью к социальному окружению и компенсировать дефицит эмоциональной привязанности, адаптироваться к стрессу через замещающее поведение, восполнить недостаток в одной сфере успехами в другой.

Полученные результаты на выборке студентов-сирот о предпочитаемых способах преодоления трудностей свидетельствует об уязвимости данной категории контингента в сложных жизненных ситуациях и необходимости разработки адресного формирующего воздействия.

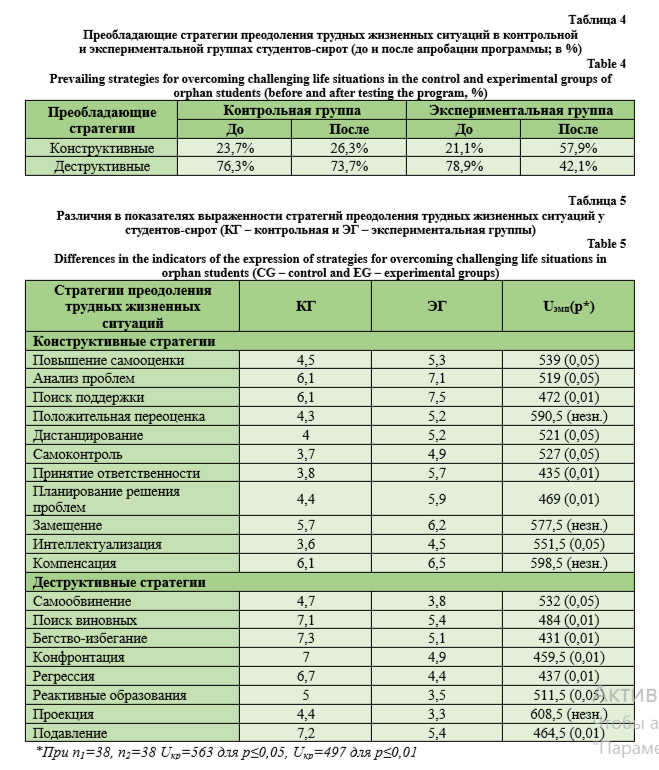

Для реализации формирующего этапа исследования и последующей оценки результативности проведенной работы вся выборка студентов с социальным статусом сироты была разделена нами на две равночисленные группы: контрольную (38 человек) и экспериментальную (38 человек). Обе группы являлись равнозначными по двум показателям – по преобладанию и выраженности способов преодоления трудных жизненных ситуаций. Во-первых, в каждой из групп способы деструктивного преодоления трудных жизненных ситуаций преобладали (в контрольной – конструктивные 23,7%, деструктивные 76,3%, в экспериментальной соответственно 21,1% и 78,9%). Во-вторых, по выраженности способов преодоления в контрольной и экспериментальной группах статистически значимых различий по критерию U-Манна-Уитни выявлено не было.

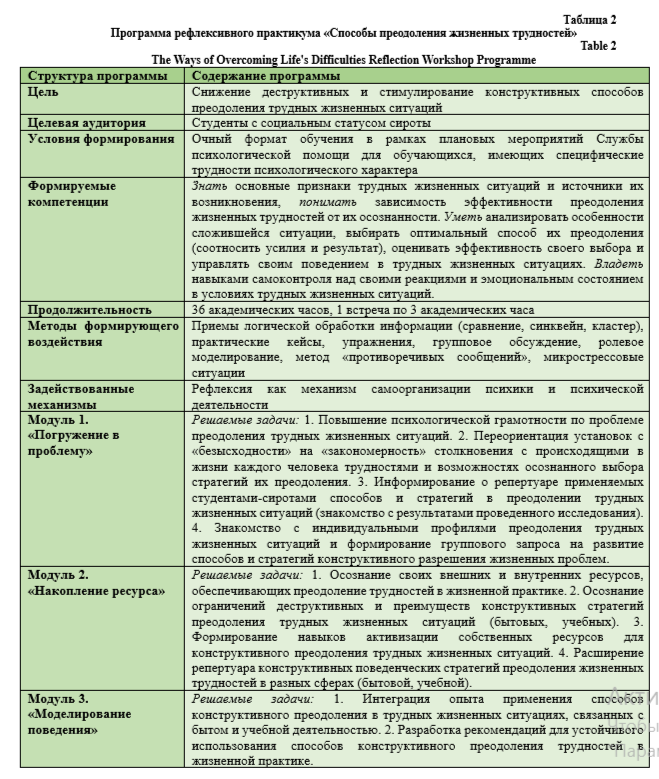

Для организации формирующего этапа был выбран формат рефлексивного практикума, краткое описание которого представлено в табл. 2.

После апробации рефлексивного практикума в экспериментальной группе студентов с социальным опытом сиротства проводился контрольный срез, подтвердивший эффективность программы и результативность проделанной работы.

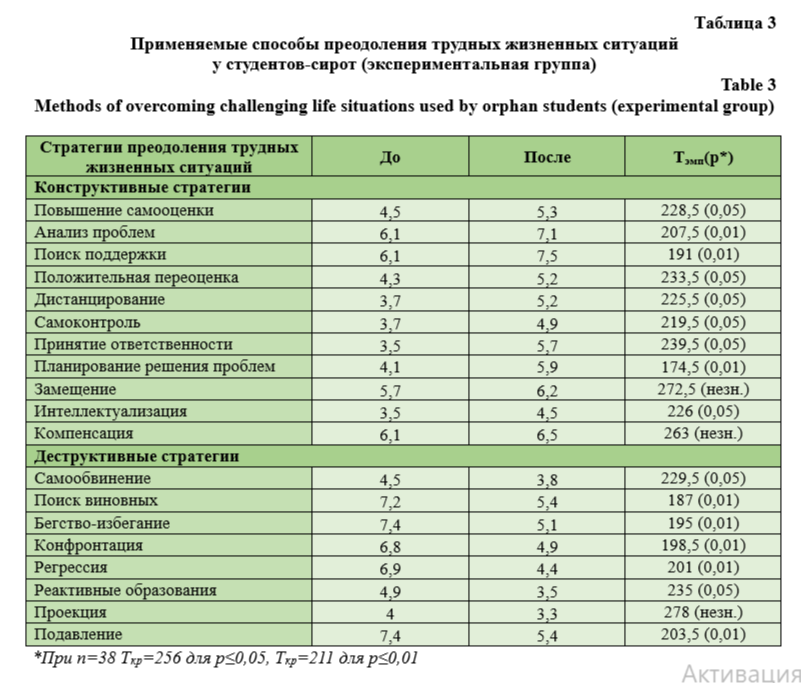

Статистическая оценка изменений в применяемых способах преодоления трудных жизненных ситуаций у студентов-сирот экспериментальной группы определялась по Т-критерию различий Вилкоксона и приведена в табл. 3.

Очевидно, что у студентов-сирот в экспериментальной группе наиболее выразительно представлены такие способы конструктивного преодоления, как анализ проблем, поиска поддержки, планирования решения проблем (с достоверностью 0,01 по Т-Вилкоксона), наблюдается склонность к повышению самооценки и положительной переоценки, усилению дистанцирования, самоконтроля, принятия ответственности, интеллектуализации (с достоверностью 0,05 по Т-Вилкоксона). Значительно реже у респондентов представлены способы деструктивного преодоления – поиск виновных, бегство-избегание, конфронтация, регрессия, подавление (с достоверностью 0,01 по Т-Вилкоксона), а также самообвинение и реактивные образования (с достоверностью 0,05 по Т-Вилкоксона).

При сравнении преобладающих стратегий в двух группах отмечаются различия в соотношении конструктивного и деструктивного преодоления трудных жизненных ситуаций (табл. 4).

В экспериментальной группе значимо более выраженными оказались конструктивные способы, в числе которых поиск поддержки, принятие ответственности, планирование решения проблем (с достоверностью 0,01 по U-Манна-Уитни) и повышение самооценки, анализ проблем, дистанцирование, самоконтроль, интеллектуализация (с достоверностью 0,05 по U-Манна-Уитни).

Полученные на контрольном этапе результаты позволили убедиться в том, что рефлексивный практикум способствует пониманию связи между осознанностью собственных ресурсов и применением их в жизненной практике, а также «накоплению» конструктивных способов преодоления трудных ситуаций у участников программы.

Подводя итог проведенному исследованию, следует отметить, что выявленный у студентов-сирот репертуар применяемых и предпочитаемых способов преодоления трудных жизненных ситуаций, в целом, не противоречит результатам, полученным на аналогичных выборках (Комбу, Фрокол, 2014; Олифирович, Станибул, 2023), и ещё раз подтверждает, что в силу особенностей социализации у данной категории не накапливаются модели и образцы конструктивного разрешения трудностей. Результативность разработанного и проведенного в рамках нашего исследования рефлексивного практикума позволяет компенсировать ограниченный арсенал известных практических инструментов, способствующих актуализации личностных ресурсов у студентов-сирот для конструктивного преодоления жизненных трудностей (Кочетова, Шалагинова, 2019).

Заключение (Conclusions). Проведенный теоретический анализ позволяет систематизировать научные представления о трудных жизненных ситуациях и стратегиях их преодоления, о возможностях формировании способов конструктивного разрешения жизненных трудностей у студентов, имеющих социальный опыт сиротства. Полученные эмпирические данные дают основание констатировать, что для репертуара большинства студентов с социальным статусом сироты характерно применение несбалансированного реагирования на жизненные трудности за счет преобладания и выраженности деструктивных способов их преодоления («бегство-избегание», «подавление», «поиск виновных», «конфронтация», «регрессия»). Установлено также, что конструктивные стратегии у данной категории студентов применяются значительно реже и имеют меньшую выразительность («поиск социальной поддержки», «анализ проблем», «замещение», «компенсация»). Реализация экспериментальной проверки рефлексивного практикума на экспериментальной группе студентов-сирот подтверждает результативность разработанного формирующего воздействия в выбранном формате. Статистически подтверждены изменения в выраженности конструктивных и деструктивных способов преодоления в экспериментальной группе респондентов, а также выявлены достоверные различия между контрольной и экспериментальной группами, что дает основание считать эффективными выбранные методы и средства формирования способов конструктивного преодоления трудных жизненных ситуаций у студентов-сирот. Полученные данные представляет научный интерес для специалистов, занимающихся изучением психологических особенностей студентов с социальным статусом сироты. Кроме того, апробированная программа рефлексивного практикума может иметь несомненную практическую значимость для практических психологов, сопровождающих данную категорию студентов в условиях вузовского обучения.

Список литературы

С. 20-30.