Модель антибуллинговой компетентности в условиях образовательных организаций и оценка ее эффективности

Aннотация

Введение. Одна из современных угроз психологической безопасности – это травля в школе или буллинг. Буллинг действует разрушительно на личность обучающегося и на систему образования в целом. В современном образовательном пространстве в Российской Федерации отсутствуют программы профилактики школьного буллинга на государственном уровне. Цель исследования – проанализировать эффективность модели антибуллинговой компетентности для профилактики буллинга в образовательном пространстве. Материалы и методы. Общий объем выборки составил 20 человек. Исследование проводилось в МБОУ «СОШ №2» г. Поворино Воронежской области. Для сбора данных использовали наблюдение и беседу, а также стандартизированные психодиагностические методики: опросник SMOB (оценка себя) (Х. Каспер, в адаптации С.В. Кривцовой), «Классическая социометрия» (социометрический тест в школьной практике (М. Битяновой), опросник риска буллинга (А.А. Бочавер, В.Б. Кузнецова, Е.М. Бианки, П.В. Дмитриевский, М.А. Завалишина, А. Капорская, К.Д. Хломов). Математико-статистическую обработку информации (описательную и сравнительную статистику) осуществляли с помощью программного продукта «Statistica 11.0». Результаты. Критерием эффективности модели и разработанной на ее основе антибуллинговой программы выступают изменения показателей риска буллинга, связанные с тревожностью и эмоциональной неустойчивостью, его распространенностью, социометрической структуры школьного коллектива. Определено, что распространенность буллинга II типа сократилась на 36%, классный коллектив стал более сплоченным, произошло закрепление внутригрупповых норм и правил, установление эффективной коммуникации как между подростками, так и подростками, и педагогами; все обучающиеся задействованы в кружковой и секционной деятельности.

Ключевые слова: буллинг, словесный буллинг, коммуникативное поведение, программа профилактики буллинга, антибуллинговая модель

Введение (Introduction). Профилактика буллинга в образовательных организациях остается актуальной темой на государственном уровне[1]. Школьная травля оказывает разрушающее действие на личность обучающегося и систему образования в целом. Каждая образовательная организация должна быть безопасной для обучающихся, административно-педагогического коллектива и пр. Распространение буллинга способствует увеличению пропусков, снижению успеваемости, нежеланию обучающихся участвовать в школьных делах, а также может приводить к эмоциональному выгоранию педагогических работников. Обучающиеся чувствуют себя незащищенными, и, как правило, имеют повышенный уровень тревоги, испытывают чувство страха. По нашему мнению, решению данной проблемы может способствовать системный подход, предполагающий участие всех сторон образовательных отношений: детей, семью и административно-педагогический коллектив.

Проблема буллинга в образовательном пространстве вызывает авторский интерес, что подтверждается результатами библиометрического анализа частоты встречаемости научных публикаций по ключевому запросу «профилактика буллинга» в научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU. Данная тема является современной и актуальной, так как около половины статей (43,6%; 6650 штук (шт.)) от общего количества изданий по запросу «буллинг» (15235 шт.), рассматривают возможности предотвращения травли в обществе. За последние 5 лет опубликовано 5053 статьи, что, в свою очередь, составляет 75,9% от общего количества публикаций по данной теме (6650 шт.). Таким образом, количество публикаций по заданной тематике планомерно возрастает с каждым годом, пик приходится на 2023 год – 1366 публикации (2024 г – 1060 шт.; 2022 г. – 1143 шт.; 2021 г. – 875 шт.; 2020 г. – 602 шт.).

При углубленном изучении данной проблемы, за единицу поискового запроса была взята фраза «программа профилактики буллинга» и получено 3915 статьи, за последние 5 лет – 2913 шт., что составляет более 70% от общего количества (2024 г. – 625 шт.; 2023 г. – 788 шт.; 2022 г. – 639 шт.; 2021 г. – 510 шт.; 2020 г. – 351 шт.). Во время анализа публикаций был сделан вывод о том, что большинство статей описывают опыт борьбы с буллингом на уровне образовательной организации.

Как показало исследование, в новом законопроекте будет закреплено понятие «антибуллинговые мероприятия», а также особое внимание будет направлено на социально-профилактическую работу со всем классом, в случае травли[2]. Как отмечает H. Gaffney, внедрение программ профилактики в школьную жизнь позволяет снизить уровень издевательств на 20% (Gaffney, 2019). М.Ю. Белякова в своей работе, посвященной изучению программ профилактики за рубежом, анализирует имеющиеся работы в Великобритании, США, Канаде, Финляндии и выделяет общую черту: программы направлены на всех лиц, вовлекаемых в процесс травли, в том числе на родителей и педагогов (Белякова, 2019). В Америке не существует универсальной антибуллинговой программы, но был создан комитет по предотвращению травли, одна из задач которого поиск и анализ эффективных моделей и программ на федеральном уровне. S. Le Menestrel отмечает, что наиболее успешными были те многокомпонентные программы, которые предлагали школы и включали в себя элементы универсальных и целевых стратегий (Le Menestrel, 2020).

Китайские ученые исследуют эффективность программы по профилактике травли для педагогов образовательных организаций. Для оценки действенности были использованы показатели самоэффективности по борьбе с травлей и работа с неправильными убеждениями в отношении буллинга (Zhu Qianyu, 2024).

Исследователи Индонезии отмечают важную роль наставников и консультантов по противодействию травли в образовании, которые наравне с родителями и школьным персоналом будут создавать безопасную и поддерживающую среду, а также выявлять травлю, оказывать эмоциональную и социальную поддержку (Nazhifah Nada, 2024).

Ученые Уганды отмечают, что важным фактором создания безопасной школьной среды является сотрудничество с родителями и общественными партнерами для реализации комплексной программы профилактики буллинга (Silaji Turyamureeba, 2024).

В Казахстане были разработаны тренинги по профилактике травли в ученической среде, направленные на работу с школьной атмосферой и внутриличностными причинами (Алимбекова, 2023).

В России Государственная Дума только рассматривает законопроект, посвященный буллингу, согласно которому травлей будут считаться систематические «умышленные действия, которые могут привести или привели к психологической либо физической травме»[3]. Согласно такой интерпретации данного феномена законопроект, в первую очередь, будет направлен на обнаружение словесного буллинга, что, по нашему мнению, будет способствовать формированию безопасного образовательного пространства. Таким образом, проведенный краткий анализ доказывает важность создания модели антибуллинговой компетентности для предотвращения и борьбы с буллингом в образовательных организациях.

Цель исследования – оценить эффективность авторской модели антибуллинговой компетентности для профилактики буллинга в образовательном пространстве. Объект исследования – авторская модель антибуллинговой компетентности на уровне образовательной организации. Предмет – оценка её эффективности при сравнении констатирующего и контрольного этапов формирующего эксперимента.

Теоретическая основа (The theoretical basis). Основанием для разработки модели антибуллинговой компетентности в условиях образовательных организаций выступили публикации отечественных и зарубежных исследователей, локально-нормативные акты образовательной организации и накопленный опыт педагогического коллектива по борьбе с деструктивным поведением обучающихся, а также результаты проведенных исследований (Молчанова, Фомина, 2023) (рис. 1) и разработанная на её основе «Антибуллинговая программа «Каждый будет услышан»».

Программа направлена на формирование позитивного коммуникативного поведения, способности к решению проблем, эффективного и бесконфликтного взаимодействия обучающихся.

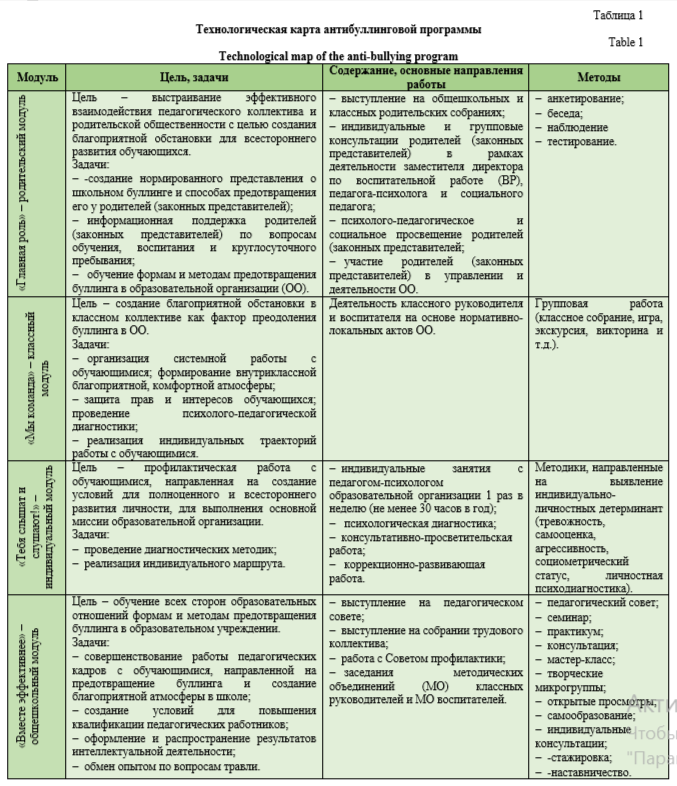

Модель включает в себя четыре модуля:

- общешкольный (административно-педагогические коллективы);

- родительский (семья, родители (законные представители));

- классный (класс);

- индивидуальный (круг буллинга) (табл. 1).

В большинстве случаев администрация и педагогический коллектив образовательной организации отрицают наличие буллинга у них в классе и школе, что способствует его быстрому развитию. Данный вывод был сделан на основании беседы с педагогическим коллективом образовательной организации до проведения исследования. Как правило, осознание действительности происходит после драки, суицида, болезни обучающегося, посещения родителей директора школы и т.д. С любым девиантным поведением легче бороться с предпосылками, чем с последствиями. Буллинг может возникнуть в любой школе, независимо от типа ОО, в любом классе (профильные, с изучением отдельных предметов и т.д.).

В основу разработки авторской антибуллинговой программы легли следующие принципы (Осипова, 2002):

- Принцип единства диагностики и коррекции.

- Деятельностный принцип коррекции.

- Принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных особенностей личности.

- Принцип комплексности методов психологического воздействия.

- Принцип приоритетности коррекции каузального типа.

- Принцип программированного обучения.

- Принцип целесообразности и адекватности действий.

- Принцип учета эмоциональной сложности материала (Осипова, 2002).

Программа рассчитана на 1 учебный год (не менее 120 часов) и не увеличивает учебной и отчетной нагрузки на педагогический коллектив образовательной организации, так как аккумулирует накопленный опыт по предотвращению травли в классе и образовательной организации. В качестве условий успешной реализации антибуллинговой программы рассматриваем информированность о его феноменологии, генезе, индивидуально-личностных детерминантах, последствиях и способах профилактики.

Критерии эффективности программы – на уровне достижения поставленных в программе целей и задач:

- сплоченность коллектива, снижение уровня агрессии;

- снижение уровня тревожности;

- повышение уровня эмоциональной устойчивости;

- повышение уровня успеваемости;

- увеличение частоты посещаемости кружков и секций дополнительного образования.

Материалы и методы исследования (Materials and methods). Оценка эффективности модели антибуллинговой компетентности в условиях образовательных организаций осуществлялась с разработанной в соответствии с ней «Антибуллинговой программой «Каждый будет услышан»», и предполагала входную и итоговую диагностику степени распространенности буллинга в классном коллективе с помощью опросника SMOB (оценка себя) (Х. Каспер, в адаптации С.В. Кривцовой), позволяющего определить три группы испытуемых: в зависимости от выраженности показателей по шкалам «Действия буллинга», «Случаи буллинга I» и «Случаи буллинга II»: группа риска, группа прямого буллинга и группа косвенного буллинга (Кривцова, 2016); «Классическая социометрия» (социометрический тест в школьной практике (М. Битяновой), с целью выделения психоэмоциональных связей внутри классного коллектива (Битянова, 2005); «Опросник риска буллинга» (А.А. Бочавер, В.Б. Кузнецова, Е.М. Бианки, П.В. Дмитриевский, М.А. Завалишина, А. Капорская, К.Д. Хломов), направленного на изучение атмосферы в классе (Бочавер, 2015), и математических методов описательной и сравнительной статистики («Statistica 11.0»).

Общий объем выборки составил 20 обучающихся, получающих образование в 9 классе МБОУ «СОШ №2» г. Поворино

(г. Воронеж) (основное общее образование). Возраст от 15 до 17 лет, 8 лиц женского поля и 12 – мужского. Родители (законные представители) подписали «Информированное согласие родителей (законных представителей)» на участие ребенка в психологическом исследовании. Программа была реализована в рамках деятельности педагога-психолога, социального педагога, педагога-организатора и заместителя директора по воспитательной работе, а также принята на заседании педагогического совета.

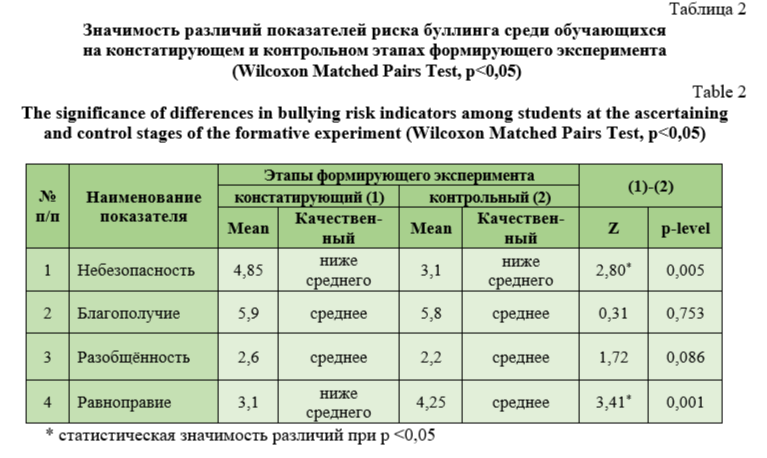

Результаты исследования и их обсуждение (ResearchResultsandDiscussion). «Опросник риска буллинга» состоит из 14 утверждений, предполагающих от одного до восьми вариантов ответов. Подсчет результатов происходил по 4 шкалам: небезопасности и разобщенности (шкалы-предикторы), благополучия и равноправия (шкалы-антипредикторы). Данная методика позволяет оценить риск возникновения буллинга на уровне классного коллектива.

Результаты констатирующего и контрольного этапов формирующего эксперимента засвидетельствовали значимое снижение показателей риска буллинга (табл. 2).

Шкала «Небезопасность» свидетельствует об отсутствии в классе правил и межличностных границ, что способствует развитию неуважения, и о высоком риске деструктивного взаимодействия. Контрольный этап засвидетельствовал снижение по данной шкале (4,85-3,1, Z=2,80* при p=0,005), что свидетельствует о снижении уровня фонового напряжения и установлении позитивной психологической атмосферы, а также закреплении внутригрупповых правил.

Сохранение данных по шкале-антипредикторе «Благополучие» (5,9-5,8, Z=0,31* при p=0,753) на одинаковом уровне свидетельствует о реализации ценности уважения, что противопоставляется ценностям власти и силы. В группе приветствуется открытый диалог, что, как правило, способствует установлению эффективной коммуникации.

Шкала-предиктор «Разобщенность» характеризуется снижением показателей (2,6-2,2, Z=1,72* при p=0,086) и свидетельствует о снижении дистанцирования между обучающимися и педагогическим коллективом, установлении сплоченности, взаимовыручки и поддержки.

Данные шкалы-антипредиктора «Равноправие» (3,1-4,25) свидетельствуют о принятии различий участников группы и установлении конструктивных, позитивных коммуникаций. Данные результаты свидетельствуют о снижении внутригрупповой тревоги, случаев физической и вербальной агрессии.

Ученые выделяют несколько наиболее распространенных видов буллинга: вербальный, физический, психологический, денежный, имущественный, сексуальный и кибербуллинг. К вербальному буллингу относят оскорбления, клички, неуважительные комментарии с которыми бороться сложнее, чем с физической травлей, так как его труднее обнаружить. К физической агрессии традиционно относят драки, подзатыльники, подножки, часто прекратить данный вид можно с помощью вмешательства педагогов или родителей, так как доказать акт агрессии легче. Данные два типа буллинга встречаются наиболее часто в ученической среде. Впервые, с помощью опросника SMOB, разработанного немецким исследователем Х. Каспером, было выделено две формы буллинга: прямой (I) и косвенный (II), а также обучающиеся, входящие в группу риска.

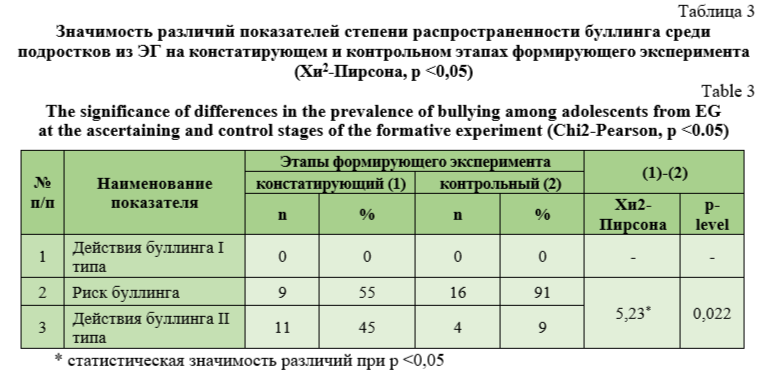

Буллинг I называют непосредственной травлей, а II типа отдельные, эпизодические нападки, воспринимаемые жертвой как несправедливое отношение к нему. Результаты констатирующего и контрольного этапа исследования распространенности буллинга представлены в табл. 3.

Как видно из табл. 3, непосредственный буллинг (I тип) отсутствует в классе, косвенный буллинг (II тип) после реализации «Антибуллинговой программы «Каждый будет услышан»» сократился на 36% (с 11 до 9; Хи2-Пирсона = 5,23* при p=0,023).

Таким образом, можно сделать вывод об эффективности профилактической программы: сплоченности коллектива, снижении тревожности и количества физической и психологических форм агрессии. Обучающиеся чувствуют себя защищенными, так как доверяют педагогам и родителям и могут обратиться к ним за помощью.

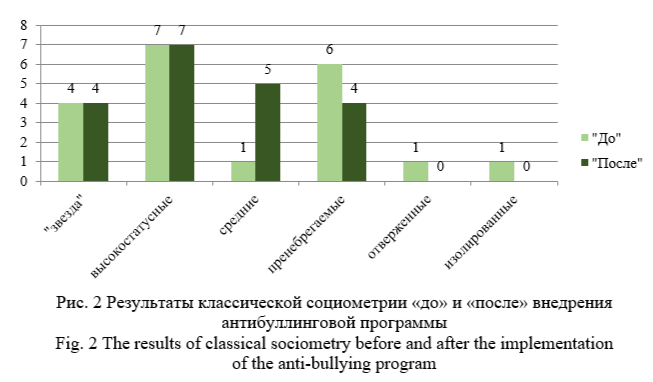

Изучение статусно-ролевой структуры коллектива на констатирующем и контрольном этапах формирующего эксперимента осуществлялось с помощью социометрического теста (М. Битянова) (рис. 2).

Как видно из рис. 2 после внедрения антибуллинговой программы происходит изменение социометрических статусов: двое обучающихся понизили свой статус, а шесть повысили свой статус. Данные свидетельствуют об улучшении межличностных отношений: одноклассники становятся более эмоционально привлекательными. В ходе беседы с педагогом-психологом образовательной организации обучающиеся пояснили, что одноклассники с пониженным социометрическим статусом в ходе реализации «Антибуллинговой программы «Каждый будет услышан»» потеряли свою коммуникативную привлекательность для включения в общие мероприятия и в межличностное общение.

Программа профилактики буллинга в образовательных организациях, как видно из полученных результатов, является действенным инструментарием по борьбе с травлей. Основанием для большинства реализуемых программ (Olweus, 2007) за рубежом выступают разработки шведско-норвежского психолога Д. Олвеуса (программа предотвращения издевательств Olweus, OBPP), направленные на формирование позитивного внутришкольного климата, путем просмотра видеороликов, создания групп по интересам, активизации досуговой деятельности. Проанализировав имеющиеся антибуллинговые программы за рубежом («Программа развития эмоционального интеллекта учащихся» (Великобритания), программа школьного благополучия «Позитивное действие» (США), учебная программа по профилактике буллинга, агрессии и сексуальных домогательств в средней школе (Канада), общешкольная программа по предотвращению и профилактике буллинга KiVa (Финляндия)) и в России, мы сделали вывод, что они направлены на поддержку жертвы и просвещение педагогов. Российские исследователи (Ерина, Бузни, Корж, 2021) отмечают, что эффективность разрабатываемых программ по предотвращению буллинга в школе может повысить возможность включения всего педагогического коллектива при активной поддержке администрации образовательной организации. Американские ученые (Bradshaw, 2015; Le Menestrel, 2020) считают, что программы предупреждения буллинга важны, но необходимо развивать взаимодействие всех структур образовательной организации. Также они (Bradshaw, 2015; Le Menestrel, 2020) отмечают, что ведущую роль по прекращению травли играет сама личность жертвы, поэтому целесообразно включать в программы комплекс мероприятий по формированию активной социальной позиции.

Авторская программа «Антибуллинговая программа «Каждый будет услышан»», описанная в настоящем исследовании, предполагает работу со всеми сторонами образовательных отношений: родители (законные представители), обучающиеся и педагогический и административно-хозяйственные коллективы, что повышает ее эффективность.

Заключение (Conclusion). Модель антибуллинговой компетентности и разработанная на ее основе «Антибуллинговая программа «Каждый будет услышан»» на обозначенной выборке из 20 обучающихся доказала свою эффективность: классный коллектив демонстрирует высокую степень единства, снижение агрессии и тревожности, повышение успеваемости и увеличение посещаемости кружков и секций дополнительного образования.

Профилактика буллинга в образовательной организации имеет многоуровневый характер и направлена на всех участников образовательных отношений: обучающиеся – педагогические работники и представители администрации – родители (законные представители). Важнейшим условием ее реализации является синхронность деятельности всех участников образовательных отношений, комплексный подход, сохранение многообразия форм и методов деятельности. Для достижения максимального результата целесообразно работу по предупреждению и преодолению буллинга с обучающимися делить на два уровня: индивидуальный и групповой. Любая социальная система, в которую входит личность, характеризуется осуществлением связи и отношений с другими обучающимися и классами, которые создают условия для существования и развития. Каждый обучающийся входит в разные социальные системы, но в подростковом возрасте значимой группой, чьи взгляды он принимает и разделяет, нередко становится коллектив. Его приверженность к этой системе нередко формирует его индивидуально-личностные качества.

Программа способствует выявлению травли на ранних этапах ее развития, повышению психолого-педагогической компетентности участников образовательных отношений, созданию условия для гармоничного развития личности, укреплению психологической безопасности и формированию позитивной «Я-концепции».

[1] Буллинг в поле зрения Госдумы: Стали известны подробности законопроекта о борьбе с травлей в школах. URL: https://rg.ru/2025/01/23/v-gosdume-raskryli-podrobnosti-novogo-zakonoproekta-o-borbe-s-travlej-v-shkolah.html (Дата обращения:27.01.2025).

[2] Буллинг в поле зрения Госдумы: Стали известны подробности законопроекта о борьбе с травлей в школах. URL: https://rg.ru/2025/01/23/v-gosdume-raskryli-podrobnosti-novogo-zakonoproekta-o-borbe-s-travlej-v-shkolah.html (Дата обращения:27.01.2025).

[3] Новый законопроект против буллинга: как он будет работать, кого коснется URL: https://www.gazeta.ru/social/2025/01/21/20397674.shtml (Дата обращения: 23.01.2025).

Список литературы

С. 52-59.