Уровень виртуализации как критерий сформированности виртуальной личности интернет-пользователя

Aннотация

Введение. Виртуальная личность играет важную роль в понимании современных процессов виртуализации. Виртуальная личность является результатом процесса взаимодействия личности и виртуального пространства. Виртуализация выступает критерием сформированности виртуальной личности как системы и проекции реальной личности в виртуальное пространство. Цель статьи – анализ психологических особенностей процесса виртуализации как критерия сформированности виртуальной личности интернет-пользователя. Методология и методы: методика «Индекс виртуализации интернет-пользователя социальными сервисами» (Расина Э.О.), методика А.И. Лучинкиной «Личность в виртуальном пространстве», авторская анкета на выявление универсальных мотивов интернет-пользователей; для выявления уровня интернет-активности использовалась анкета А.И. Лучинкиной; контент-анализ аккаунтов респондентов и авторская анкета на выявление содержательного объема виртуальной личности интернет-пользователя; для получения данных об инструментальной компетентности интернет-пользователей применялся авторский опросник. В данном исследовании приняли участие школьники и студенты Республики Крым (n=257), возраст от 15 до 23 лет (M = 20,06, SD = 1,79). Статистическая обработка результатов производилась при помощи программного обеспечения SPSS 26.0. Результаты: Корреляционный анализ продемонстрировал значимую статистическую связь показателей виртуализации и показателей уровня активности интернет-пользователей (rxy= 0,661), показателей потребительских (rxy= 0,801), фрустрационных (rxy= 0,706), социально-актуализационных (rxy= 0,612) мотивов, показателей творческих мотивов (rxy= 0,704), показателей творческих мотивов (rxy= - 0,631), показателей содержательного объема (rxy= 0,700), коммуникативной активности (rxy= 0,697), показателей уровня инструментальной компетентности (rxy= 0,832). Заключение: результаты продемонстрировали тенденцию к усложнению компонентов виртуальной личности в связи с ростом уровня виртуализации личности интернет-пользователя, что подтверждает выдвинутую ранее гипотезу о значимости показателей виртуализации как критерия, указывающего на уровень сформированности виртуальной личности интернет-пользователя.

Ключевые слова: виртуальная личность, виртуализация, интернет-пользователь, виртуальное пространство, самопрезентация, виртуальные явления

Введение (Introduction). Всепоглощающий характер распространения цифровых технологий в современном мире влечет за собой масштабные трансформации всех сфер общественной жизни. Современный человек вынужден адаптироваться к новым условиям жизни и деятельности. Вместе с тем неопределенность и вариативность виртуальных явлений влечет за собой необходимость формирования новых адаптационных стратегий, необходимость в гибкости контакта с виртуальными проявлениями, необходимость в обретении своего фиксированного места в новом виртуальном мире. Интернет выступает также местом удовлетворения разнообразных потребностей личности. С течением времени и с развитием виртуальных возможностей спектр потребностей, которые личность может удовлетворить при помощи виртуальных явлений и объектов, в значительной мере расширяется, что обуславливает необходимость присутствия личности в виртуальном мире и стремление сохранения связи с ним и всем объемом его проявлений. Виртуальная личность выступает в качестве элемента поддержания устойчивой связи личности и виртуального пространства и служит средством поддержания данного контакта.

Несмотря на большое количество исследований в обозначенной области, которые составят теоретические основы настоящей работы и будут описаны далее, считаем важным обратить внимание на соотношение уровня виртуализации в сформированности виртуальной личности интернет-пользователя. Исходя из этого, целью статьи является анализ психологических особенностей процесса виртуализации как критерия сформированности виртуальной личности интернет-пользователя.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

проанализировать теоретические основы процесса взаимодействия личности и виртуального пространства, определить теоретические границы концепта «виртуальная личность», описать ее структуру;

дать характеристику основным компонентам виртуальной личности, как проекции реальной личности интернет-пользователя;

определить роль виртуализации в процессе формирования виртуальной личности интернет-пользователя и выявить ее психологические особенности как критерия сформированности виртуальной личности интернет-пользователя.

Теоретическая основа (The theoretical basis). Процесс формирования виртуальной личности сложный и многоаспектный. Для раскрытия его сущности закономерным является рассмотрение особенностей контакта личности и виртуального пространства. Опираясь на постулаты деятельностного подхода и теорию С.Н. Смирнова о содержании психологической категории «взаимодействие», процесс контакта личности и виртуального пространства следует рассматривать через призму взаимодействия двух систем, которое выражается в их взаимном изменении (Смирнов, 1974: 27). Канал взаимодействия этих систем обусловлен их общностью, частичной тождественностью элементов каждой из них. Благодаря такому каналу связи возникает новая целостность, новая система – виртуальная личность, которая может носить как кратковременный, так и длительный, устойчивый характер. При этом отождествление элементов затрагивает только ближайшие к каналу связи зоны, полюса систем (личность и виртуальное пространство) остаются прежними и обладают исходными параметрами взаимодействующих систем (Смирнов, 1974: 29, 31).

Для рассмотрения сущности процесса взаимодействия личности и виртуального пространства, а также сущности феномена «виртуальная личность» существенным является психическое явление отражения, которое выступает в качестве внутреннего содержания, особого результата процесса взаимодействия. Отражение – отображение, совпадение и тождество частей двух систем, возникающее в качестве результата взаимодействия. Из всего содержания процесса взаимодействия в отражение преобразуется только то, что соответствует в отражающей системе отражаемой системе (Леонтьев, 1975; Смирнов, 1974). Феномен отражения, таким образом, позволяет определить виртуальную личность как проекцию реальной личности в виртуальное пространство. Потенциальное отражение (способность отражать), вступающее результатом процесса трансформации, выступает в качестве основы для формирования виртуальной личности интернет-пользователя. Смирнов С.Н. писал: «Отражение возникает, таким образом, не в результате простого воздействия отражаемого объекта на отражающий, но необходимо предполагает встречный процесс, объективное выражение вовне собственной природы объекта» (Смирнов, 1974: 60). Леонтьев А.Н., в свою очередь, отмечал, что внутренне содержание индивида реализуется (действует) через внешние возможности и таким образом видоизменяется, изменяет само себя (Леонтьев 1975: 181).

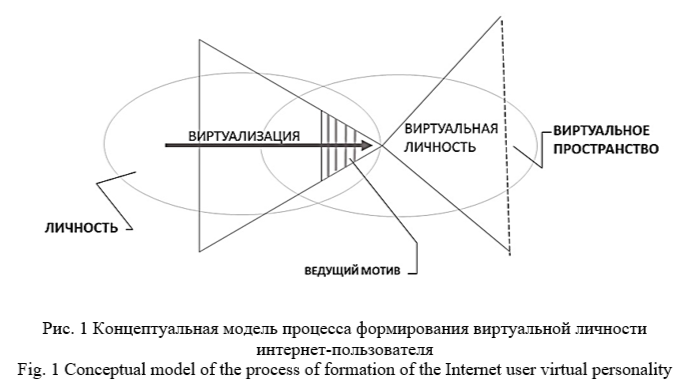

Исходя из всего вышесказанного, виртуальная личность – процесс выражения, объективирования через взаимодействие с внешними объектами всей полноты собственной внутренней природы субъекта. Процесс формирования виртуальной личности в опоре на приведенные выше концепции можно выразить через концептуальную модель, изображенную на рисунке 1, которая отражает основные аспекты и параметры процесса взаимодействия системы «личность» и системы «виртуальное пространство» в целом, и процесса формирования новой системы «виртуальная личность» в частности.

При рассмотрении структурно-функциональных особенностей процесса формирования виртуальной личности следует описать его этапы. Первым шагом в формировании виртуальной личности выступает выбор платформы. Данный шаг опирается на мотивационные процессы пользователя. Иерархия мотивов пользователя, а именно ведущие мотивы задают траекторию его активности, направленность интернет-пользователя в виртуальном пространстве (Леонтьев, 1975).Теоретический анализ научных работ по данной теме позволяет выделить две основные группы мотивов интернет-пользователей: универсальные мотивы, которые могут быть реализованы через возможности как реального, так и виртуального пространства, и специфические мотивы, реализация которых обусловлена уникальными характеристиками виртуального пространства. Среди универсальных мотивов можно выделить следующие подгруппы: фрустрационные (Афанасьева, 2010: 61; Becker, 1997: 81, 87, 95; Белинская, 2017; Kaplan, 2009: 570; Reid, 1994; Suler, 2002: 457; Turkle, 2011: 63, 99, 121; Young, 1997), защитные (Афанасьева, 2010: 62; Turkle, 2011: 63, 99, 121), социально-актуализационные (Белинская, 2017; Пикулёва, 2014: 56), потребительские (Афанасьева, 2010: 62; Turkle, 2011: 63, 99, 121), позиционные (Белинская, 2017; Пикулёва, 2014: 56), аффилиационные (Белинская, 2017; Войскунский, 2016: 39; Пикулёва, 2014: 56). В психологических исследованиях предпринимались попытки рассмотрения мотивационной составляющей виртуальной активности, которые представлены мотивом заполнения пустоты, мотивом скуки, мотивом бытовой необходимости, мотив ухода от проблем, мотив воспитания детей, общения, рабочие и профессиональные мотивы, мотив социальной поддержки, деятельность по интересам, хобби, следование моде, релаксация и отдых, мотивы суеверные и мотивы избегания неприятностей, получение информации, приобщение к важным людям и событиям, влияние на события, аддиктивные мотивы (мотивы зависимости), изменение или отреагирование эмоций, самоутверждение, мотивы власти, влияния (Трубицына, 2022). К специфическим мотивам интернет-пользователя относятся выделенные А.И. Лучинкиной творческие и потребительские мотивы (Лучинкина, 2013; Лучинкина, 2015). Мотивационная составляющая служит ориентиром для виртуальной личности и опирается на цели пользователя и запросы аудитории виртуальных площадок (Hayati, 2021; Young, 1997).

Каждая из виртуальных платформ, в свою очередь, обладает нормами и структурой, которая создает каркас будущей виртуальной личности, ее содержательной составляющей. В соответствии с требованиями той или иной виртуальной платформы, ее спецификой интернет-пользователь заполняет свой профиль, структурирует знания о собственном Я по заданной схеме. Содержательный объем виртуальной личности интернет-пользователя строится на основе самоописаний, которые могут быть как продуманной анкетой, так и ограничиваться простым логином, а иногда представлять собой сложного, многослойного игрового персонажа, содержащего множество компонентов (Погорелов, Солдатова, 2018; Dimitrov, 2018; Hollenbaugh, 2021). Содержательное наполнение представляет собой совокупность двух компонентов: сумма характеристик о собственной личности, которую пользователь должен отобрать и осмыслить (самоописание) и совокупность информации, целью которой является создание определенного впечатления (самопрезентация) (Barbovschi, Balea, Velicu, 2018; Wu Yen-Chun Jim, Chang Wei-Hung, Yuan Chih-Hung, 2015). Вместе с тем для процесса формирования виртуальной личности и формирования ее содержательного объема в частности характерно социальное сравнение, сопоставление своего виртуального Я с более популярными аккаунтами и дальнейшее корректирование для максимального сближения с идеалом (Nichols, 2016; Rahmadya Putra Nugraha, 2021: 3918; Barbovschi, Balea, Velicu, 2018; Wu Yen-Chun Jim, Chang Wei-Hung, Yuan Chih-Hung, 2015).

Вместе с тем важнейшую роль в процессе формирования виртуальной личности играет его фиксация в социальной структуре виртуального мира, которая определяется количеством контактов с другими пользователями, а также их качеством, отражающимся в обратной связи на создаваемый пользователем контент (лайки, репосты, комментарии) (Nichols, 2016; Rahmadya Putra Nugraha, 2021: 3918; Barbovschi, Balea, Velicu, 2018; Wu Yen-Chun Jim, Chang Wei-Hung, Yuan Chih-Hung, 2015). При наполнении образа информацией пользователи делают выбор в пользу тех сигналов и символов, которые оказались наиболее привлекательными для других пользователей (Wu Yen-Chun Jim, Chang Wei-Hung, Yuan Chih-Hung, 2015).

Реализация мотивов пользователя осуществляется через его знания, умения и навыки, которые непосредственно обеспечивают процесс использования возможностей виртуального пространства для удовлетворения тех или иных мотивов. Возможности формирования виртуальной личности могут быть ограничены только техническими и структурными возможностями виртуальных платформ, творческими способностями пользователя и его знаниями, умениями и навыками в области использования виртуальных возможностей исходя из их нужд (Hollenbaugh, 2021). Одной из важнейших характеристик виртуальной личности становится активное поэтическое самоизобретение личности (Мамедов, Коркия, 2017). В структуре инструментальной компетентности А.И. Лучинкина выделила 4 уровня развития знаний, умений и навыков интернет-пользователей. Каждый из уровней компетентности соответствует сложности и многоаспектности характера взаимодействия личности и виртуального пространства: от умения включать компьютер, находить нужный сайт до навыков использования алгоритмов виртуальных платформ для реализации своих мотивов, продвижению по социальной структуре виртуального общества и решению множества других социально-актуализационных задач пользователя (Лучинкина, 2013; Лучинкина, 2015).

Таким образом, в структуре виртуальной личности закономерно выделить следующие компоненты: мотивационный, содержательный и инструментальный.

Мотивационный компонент определяется ведущими мотивами пользователя и общим уровнем его активности. Содержательный компонент раскрывается через качественные характеристики аккаунтов пользователей, степенью их наполненности контентом и уровнем активности взаимодействия с аудиторией и другими пользователями. Инструментальный компонент определяется через оценку уровня инструментальной компетентности интернет-пользователя. Оценка выраженности каждого из выделенных компонентов позволит определить степень сформированности виртуальной личности интернет-пользователя.

Переход между пространствами, реальным и виртуальным, происходит вместе с тем путем наполнения формой и содержанием виртуальных явлений и объектов, путем виртуализации сознания и прочих атрибутов личности (Зинченко, 2011: 234; Леонтьев, 1975; Рябикина, 2013; Солдатова, Погорелов, 2018). Проникновение цифровых технологий во все сферы общественной жизни обеспечивает динамику виртуализации. Виртуализация представляет собой активное освоение пользователем виртуального пространства, в ходе которого происходит становление, развитие и изменение личности пользователя путем реализации совокупности различных деятельностей, выстраивания иерархии связей с окружающим миром, интериоризации внешнего опыта и выстраивании соотношения мотивов и системы личностных смыслов (Зинченко, 2011: 234; Рябикина, 2013).

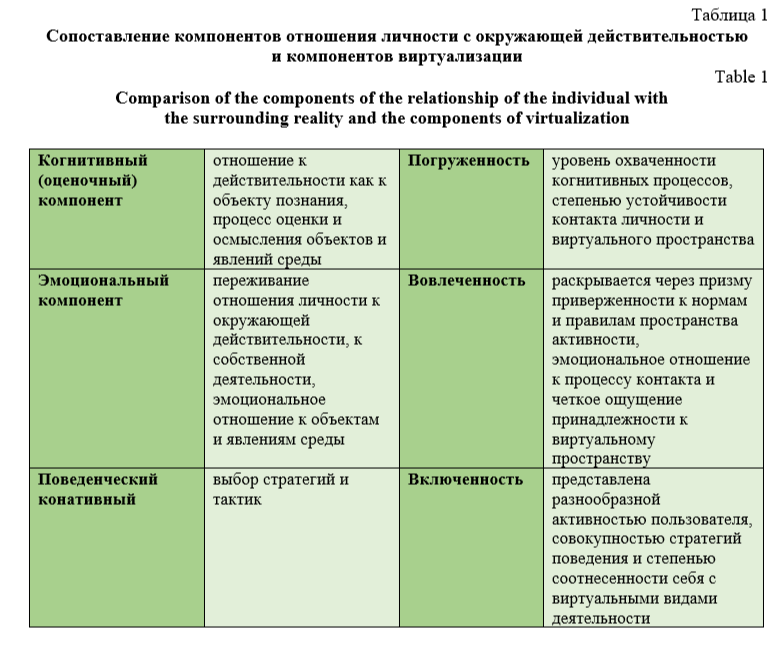

Процесс виртуализации, при этом, выступает в качестве динамической характеристики процесса формирования виртуальной личности. Опираясь на концепцию В.Н. Мясищева о параметрах отношения индивида и окружающей действительности, в процессе виртуализации закономерно выделить три компонента: погруженность, включенность и вовлеченность, которые, в свою очередь, соответствуют выделенным ученым параметрам отношения: когнитивный, поведенческий и аффективный (Мясищев, 1970) (табл. 1).

Исходя из этого, анализ психологических особенностей виртуализации, выявление связи уровня виртуализации и степени сформированности виртуальной личности, позволит обозначить функциональную роль процесса виртуализации как критерия сформированности виртуальной личности интернет-пользователя, что в дальнейшем позволит углубить исследование данного психологического феномена и его характеристик.

Материалы и методы исследования (Methodologyandmethods). В данном исследовании приняли участие школьники и студенты Республики Крым (n=257), возраст от 15 до 23 лет (M = 20,06, SD = 1,79). Статистическая обработка результатов производилась при помощи программного обеспечения SPSS 26.0. Для выявления уровня виртуализации интернет-пользователя применялась методика «Индекс виртуализации интернет-пользователя социальными сервисами» (Расина Э.О.) (Расина, 2023), для сбора данных о мотивационных параметрах развития виртуальной личности применялись методика А.И. Лучинкиной «Личность в виртуальном пространстве» (Лучинкина, 2013; Лучинкина, 2015) и авторская анкета на выявление универсальных мотивов интернет-пользователей, для выявления уровня интернет-активности использовалась анкета А.И. Лучинкиной, для получения данных о содержательном компоненте виртуальной личности применялся контент-анализ аккаунтов респондентов и авторская анкета на выявление содержательного объема виртуальной личности интернет-пользователя, для получения данных об инструментальной компетентности интернет-пользователей применялся авторский опросник.

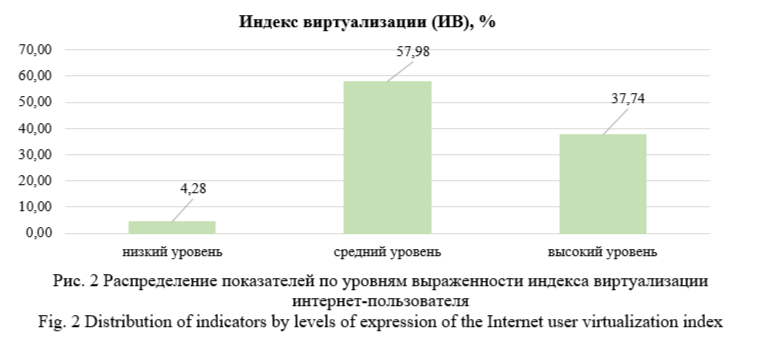

Научные результаты и дискуссия(Research Results and Discussion). Результаты, полученные при использовании методики на определение уровня виртуализации личности пользователя, позволили выделить три уровня выраженности показателей (рис. 2). К группе респондентов с низким уровнем виртуализации был отнесен незначительный процент интернет-пользователей (4,28%). Подобные результаты подчеркивают всепоглощающее развитие информационных технологий и всеобъемлющее проникновение виртуального пространства во все сферы жизни и деятельности современного человека. Наибольшей по объему выступила вторая группа пользователей, в которой фиксируются показатели среднего уровня выраженности уровня виртуализации личности (57,98%). В группу с высоким уровнем виртуализации был отнесен достаточно значимый объем выборки (37,74%), что также свидетельствует о росте виртуализации общества в современном мире.

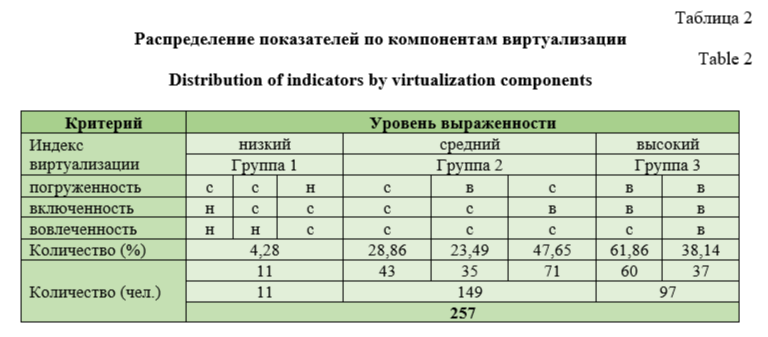

Для более детального анализа процесса виртуализации выборка в рамках каждого выявленного уровня была разделена на группы в соответствии с выраженностью компонентов виртуализации (табл. 2).

Полученные результаты позволяют оценить выраженность отдельных компонентов виртуализации и определить их роль в общей картине процесса. Для респондентов с низким уровнем виртуализации характерны в большей степени пограничные значения, стремящиеся к средним показателям. Для группы со средним уровнем виртуализации, в свою очередь, свойственно умеренное проявление всех компонентов и повышенные показатели погруженности и включенности.

Анкета А.И. Лучинкиной позволила собрать данные об уровне активности пользователей, относящихся к группам, выделенным ранее. Согласно полученным результатам для первой группы респондентов характерен низкий уровень активности, что позволяет отнести их к группе пассивных (27,3%) и ситуативных (72,7%) пользователей, во второй группе – активных (79,2%) и ситуативных (20,8%) пользователей, в третьей – чрезмерно активных (71,1%) и активных (28,9%). Корреляционный анализ позволил также установить статистически значимую взаимосвязь уровня виртуализации и уровня активности интернет-пользователей (эмпирическое значение – rxy= 0,661, при p≤0,01, при критическом rxy= 0,163). Полученные результаты позволяют закономерно сделать вывод о взаимосвязи степени виртуализации личности и его уровня активности.

Анкета для сбора данных о мотивах интернет-пользователя позволила зафиксировать следующие группы универсальных мотивов, которые имеют большую выраженность: для первой группы – потребительские (100%) и защитные (63,6%), для второй – фрустрационные (67,8%) и аффилиационные (76,5%), для третьей группы респондентов – социально-актуализационные (80,4%), позиционные (89,7%), фрустрационные (58,8%). Корреляционный анализ позволил также установить статистически значимую взаимосвязь уровня виртуализации и показателей потребительских (эмпирическое значение – rxy= 0,801, при p≤0,01, при критическом rxy= 0,163), фрустрационных (эмпирическое значение – rxy= 0,706, при p≤0,01, при критическом rxy= 0,163), социально-актуализационных (эмпирическое значение – rxy= 0,612, при p≤0,01, при критическом rxy= 0,163) мотивов. Полученные результаты свидетельствуют о том, что с ростом виртуализации мотивационный спектр пользователя претерпевает изменения. Если для пользователей с низким уровнем виртуализации характерно удовлетворение утилитарных мотивов, то для пользователей с высоким уровнем виртуализации характерно стремление к самоактуализации, саморазвитию и самовыражению через возможности виртуального пространства.

Методика А.И. Лучинкиной для сбора данных о мотивах интернет-пользователя позволила зафиксировать следующие группы специфических мотивов, которые имеют большую выраженность: для первой группы – потребительские (мотив обозначенного присутствия 81,8 %, мотив вживания в роль 100%), для второй группы – потребительские (мотив обозначенного присутствия 52,4 %) и творческие (мотив личного пространства 37,6%, мотив репликации 59,8%, мотив взноса 42,3%), для третьей группы – творческие (мотив личного пространства 77,3%, мотив репликации 62,9%, мотив взноса 85,6%). Корреляционный анализ позволил также установить статистически значимую взаимосвязь уровня виртуализации и показателей творческих мотивов (эмпирическое значение – rxy= 0,704, при p≤0,01, при критическом rxy= 0,163), и обратную статистическую связь уровня виртуализации и показателей творческих мотивов (эмпирическое значение – rxy= - 0,631, при p≤0,01, при критическом rxy= 0,163). Данные полученные в ходе анализа специфических мотивов свидетельствуют о тенденции изменения мотивационного профиля пользователя с ростом уровня виртуализации от потребительского к творческому.

Контент-анализ и анкета на выявление содержательного объема виртуальной личности интернет-пользователя позволила определить, что для первой группы респондентов характерна низкая коммуникативная активность и низкий уровень содержательного объема виртуальной личности (100%), для второй группы – средний и высокий уровень коммуникативной активности (49% и 51%) и средний и высокий уровень содержательного объема (27,5% и 72,5%), для третьей группы пользователей фиксируется высокий уровень коммуникативной активности (100%) и высокий уровень содержательного объема виртуальной личности (100%). Корреляционный анализ позволил также установить статистически значимую взаимосвязь уровня виртуализации и показателей содержательного объема (эмпирическое значение – rxy= 0,700, при p≤0,01, при критическом rxy= 0,163), и коммуникативной активности (эмпирическое значение – rxy= 0,697, при p≤0,01, при критическом rxy= 0,163). Полученные результаты позволяют отметить, что с ростом уровня виртуализации усложняется структура и содержание виртуальной личности, растет ее коммуникативная активность и уровень взаимодействия с другими пользователями.

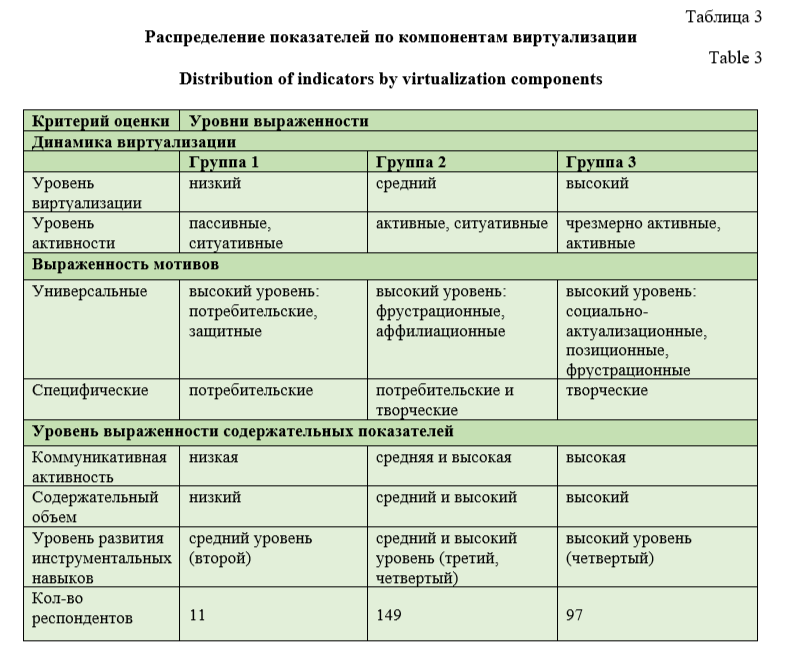

Анкета для установления уровня инструментальной компетентности респондентов позволила зафиксировать отсутствие выраженности показателей первого уровня компетентности, подразумевающего простые навыки, что подтверждает всеобъемлющий характер взаимодействия личности и виртуального пространства. В первой группе, в свою очередь, большинство пользователей демонстрируют выраженность компетентности второго уровня (100%), во второй группе – третьего и четвертого (65,8% и 34,2%), и в третьей группе – четвертого уровня компетентности (100%). Корреляционный анализ позволил также установить статистически значимую взаимосвязь уровня виртуализации и показателей уровня инструментальной компетентности (эмпирическое значение – rxy= 0,832, при p≤0,01, при критическом rxy= 0,163) (табл. 3). Полученные данные позволяют закономерно заключить, что уровень виртуализации и уровень инструментальной компетентности взаимосвязаны, что свидетельствует об усложнении процессов контакта личности и виртуального пространства и усложнению ее виртуальной проекции.

Исходя из полученных результатов, закономерно подчеркнуть тенденцию к усложнению компонентов виртуальной личности в связи с ростом уровня виртуализации личности интернет-пользователя, что подтверждает выдвинутую ранее гипотезу о значимости показателей виртуализации как критерия, указывающего на уровень сформированности виртуальной личности интернет-пользователя.

Заключение (Conclusions). Контакт личности и виртуального пространства представляет собой процесс взаимодействия двух систем, которые взаимовлияют и взаимоизменяют компоненты друг друга. Результатом данного взаимодействия является новая система – виртуальная личность, объединяющая в себе характеристики двух систем и по сути выступающая в качестве результата отражения одной системой другую, проекцией реальной личности в виртуальное пространство.

Виртуальная личность имеет сложную, многокомпонентную структуру, которая включает мотивационный, содержательный, инструментальный компоненты. Степень выраженности данных компонентов свидетельствует об уровне сформированности виртуальной личности интернет-пользователя. Виртуализация, в свою очередь, выступает движущей силой процесса взаимодействия и процесса формирования виртуальной личности и выступает в качестве критерия ее сформированности.

Изучение уровня виртуализации как критерия сформированности виртуальной личности в дальнейшем позволит углубить и расширить исследование процесса формирования личности, его психологических особенностей, а также позволит выявить траекторию динамики и этапность процесса.

Список литературы

А.И. Герцена. 2014. С. 55-58.