Т-игра «Профнавигатор. Опыт» как инструмент работыт с субъектностью в процессе профессионального самоопределения человека

Aннотация

Введение: субъектность, как организующее творческое начало, плохо поддаётся выделению из других психических образований поскольку феноменология «Я» предстаёт для человека и как концептуально-личностное образование с центром в Эго, и как активное внешнее проявление субъектности. Однако нарушение связи личности со своей субъектностью является источником и значимым фактором множества проблем современного общества. Цель статьи: на материале выбора человеком профессионального пути обосновать структуру, содержательное наполнение искусственной знаково-символической среды в форме т-игры «Профнавигатор. Опыт»; раскрыть правила интерактивного взаимодействия человека с ней для актуализации, восстановления, укрепления связи «Я» со своей субъектностью. Методы: композиция, декомпозиция; алгоритмизация, моделирование; построение психодинамической модели жизненного потенциала субъекта жизнетворчества. Опора на методологию Г.С. Прыгина, позволяет дать теоретическое обоснование этой модели. Результаты: описывается т-игровая структура, стимульный материал, и динамика взаимодействия участника с т-игровым пространством, раскрываются возможности и ограничения. Приводятся практические результаты применения этого инструмента для решения таких социальных задач как профилактика выгорания, актуализация субъектной позиции, помощь подросткам группы риска в самоосознании и самоопределении. В частности, на примере одного из участников формирующего эксперимента (из группы риска), рассматривается влияние т-игры «Профнавигатор. Опыт» на динамику объёма произвольного внимания и интереса подростков к социально значимым сферам жизни в сравнении с результатами двух контрольных групп, с одной из которых в игровом формате проводился курс по развитию когнитивной сферы, в частности, внимания. Показано, что в первом случае высокая положительная динамика наблюдалась в показателях объёма внимания и интереса к социально значимым сферам жизни, тогда как в специальной контрольной группе положительная динамика наблюдалась лишь в показателе точности произвольного внимания. Выводы: о том, что искусственная знаково-символическая среда «Профнавигатор. Опыт» способствует укреплению связи человека со своей субъектностью как со структурирующим творческим началом, которое помогает аккумулировать внутренние ресурсы и противостоять потоку случайных событий. Эту среду можно считать одним из первых психодинамических инструментов нового поколения.

Ключевые слова: субъектность, ответственность, внутренние ресурсы, искусственная знаково-символическая среда, психодинамический инструмент, «Профнавигатор. Опыт», профессиональное самоопределение

Введение (Introduction). Субъектность – организующее творческое начало в человеке, недостаток связи с которым сказывается на его способности управлять своей жизнью (К.А. Абульханова, Р.А. Ахмеров, К.В. Брушлинский, А.К. Осницкий и др.). Субъектность раскрывается через феноменологию «Я», которое имеет двойственную природу, отраженную в русском языке в семантике «Я» как источника действия (активная форма) и как носителя состояния (испытывающая, страдательная форма). С точки зрения психического, эту двойственность можно раскрыть через «Я»-страдательное и «Я»-действующее:

«Я»-страдательное – концептуально-личностное образование с центром Эго, объект воздействия социума и результат взаимодействия человека с объективной действительностью. С точки зрения методологии Г. С. Прыгина, Эго – структура, отражающая степень запутанности «Я» с социумом, его развитие необходимо для социальной адаптации, социального взаимодействия и социальной реализации (Прыгин, 2018). Оно является участником социальной общности, носителем ролей, объектом оценок и суждений; характеризует, прежде всего, прагматическую сторону личности (Прыгин, 2023)

«Я»-действующее – внешнее проявление субъектности (Прыгин, 2018), укоренено в субъектной реальности (в самости), посредством которой мы связаны с «Миром-Универсумом». Это объект интуитивного, духовного познания; проводник смыслов, ценностей, порядка, значимость которого проявляется по мере выделения и осмысления субъектом себя в своей временной перспективе (Кроник, Ахмеров, 2022; Леонтьев, 2014; Толстых, 2010).

Мы включены в различные социальные процессы и контексты через механизмы проекции и идентификации («запутываемся» с социумом), поэтому разделить эти два аспекта «Я» сложно. В целом, «Я» можно трактовать, как «своеобразный переносчик эмпирического опыта», «интегратор опыта» (Прыгин, 2018: 154).

«Чем больше личность «отрывается» <…> от своей субъектности, тем «бездуховнее» она становится» (Прыгин, 2018:114). Будучи проявленной, субъектность даёт человеку возможность «выиграть» у внешних обстоятельств время своей жизни для самореализации. Утратив с ней связь, человек «теряет время жизни как личностную ценность» (Абульханова-Славская, Берёзина, 2001: 24-25), оказывается во власти систем разного порядка (подчинённость внешней необходимости (Абульханова-Славская, Берёзина, 2001), социальная несостоятельность (Долгицкий, 2017: 69-79); потеря субъектности (Козлов, 2022: 45-50; Литинская, Кононова, Купчинов, 2019: 134-143; Пряжников и др., 2021), ложное самоотождествление (Райгородский, 2020), созависимые отношения (Пахомов, 2021: 66-79) и др.

Возможно, именно недостаток связи «Я» с субъектностью играет значимую роль в развитии неуверенности в себе, социальной несостоятельности, профессиональном выгорании и разного рода зависимостях – актуальных проблемах современного общества (Costin, Roman and Balica, 2023; Долгицкий, 2017: 69-79; Пахомов, 2021: 66-79 и др.).

Чем старше человек становится, тем сложнее восстанавливать эту связь, так как действуют стабилизирующие механизмы психики (Н.П. Бехтерева, А.В. Брушлинский) и социальные связи (запутывание личности с социумом (Прыгин, 2018, 2023)). Такое исцеление потребует больших психических и физических усилий. Ключом к решению могут стать психодинамические инструменты нового поколения, оформленные в виде трансформационной игры (т-игры) (Михеева, Прыгин, 2023: 116-128).

Цель работы: обосновать структуру, содержательное наполнение, правила интерактивного взаимодействия человека с искусственной знаково-символической средой «Профнавигатор. Опыт» для актуализации, восстановления, укрепления связи «Я» со своей субъектностью.

Материалы и методы (Methodology and methods): для реализации цели были использованы анализ, синтез, а также инструменты системного подхода, такие как: композиция, декомпозиция, алгоритмизация и моделирование, с помощью которых было выполнено построение психодинамической модели жизненного потенциала субъекта жизнетворчества в форме т-игровой среды (т-игра «Профнавигатор. Опыт»). Апробация инструмента проводилась в процессе формирующего эксперимента в составе

т-игровой системы «Профнавигатор».

В широком смысле слова трансформационная игра (т-игра) – это синтез психотехник и игровых механик (Греков, Муравьёва, 2022: 28). Это отличает т-игру от обычных игр. Теоретической разработкой в области т-игр занимались И.В. Греков, Е.В. Михеева, А.С. Муравьёва и др. (Греков, Муравьёва (2022); Михеева (2017). Е.В. Михеева разводит понятие т-игры как инструмента, процесса и метода (Михеева, 2017). Как инструмент, т-игра представляет собой искусственную знаково-символическую среду, инвариантную модель какого-либо аспекта человеческой жизни (тема выбирается автором произвольно). Внешне она выглядит как обычная настольная игра. Как правило, в неё входит игровое поле, фишки-символы разного назначения, карточки со стимульным материалом, кубики для создания потока т-игровых событий. Отличием является условие – постановка и попытка реализации участником реальной желанной значимой цели. Этот акт запускает т-игру как процесс, в которой объективная действительность и игровая реальность (которые до этого момента были самостоятельными пространствами) «параллелятся» между собой участником. То есть, между ними устанавливается тождество, которое поддерживается и развивается человеком на протяжении всей т-игры.

Благодаря суммированию силы неподдельного личного интереса к реализации заявленной цели с эффектами активации от самого процесса игры, и особенностями функционирования психики в условиях неопределённости и новизны, т-игра обладает мощным стимулирующим воздействием. Все психологические процессы и усиливаются, и ускоряются. Работа с человеком в таком потоке требует профессионализма. Применение же т-игр для решения задач профессионального и жизненного самоопределения, психотерапии и даже в воспитательных целях требует разработки методологии её проведения. Одним из таких методов является метод трансформационно-интеграционной генерации развития (Михеева, Прыгин, 2023).

Данная статья посвящена лишь разработке одного из инструментов для работы с субъектностью.

Проявлению, укреплению и развитию связи человека с его субъектностью способствуют ситуации значимого выбора, когда неясны сами альтернативы, особенно, если требуется определить критерии выделения этих альтернатив (Леонтьев, 2014: 8-15). Например, выбор профессионального пути. Он поднимает вопросы, многие из которых лежат вне рамок общих программ профориентации[1] (Климов, 2012; Резапкина, 2007; Пряжников и др., 2022). Неразрешённые вопросы, как факторы неопределённости (Корнилова, 2016:113-124) становятся источниками напряжения, причины смысловых ошибок выбора (Тихомиров, Телегина, Волков, 1997: 59-60), нередко ведут к потери времени, сил и возможностей. Исходя из вышеизложенного, в качестве смысловой задачи для достижения заявленной цели, воспользуемся темой профессионального самоопределения человека[2],[3]. Она включает ряд аспектов (Климов, 2012; Пряжников, Румянцева, 2013; Резапкина, 2007), каждый из которых требует отдельного исследования. При разработке т-игры «Профнавигатор. Опыт» мы сосредоточились на решении вопроса осознания и понимания человеком самого себя (Климов, 2012; Пряжников, Румянцева, 2013; Райгородский, 2020) и как результата предыдущего опыта (личной истории), и как субъекта своей жизни.

Ответы на сущностные вопросы самоопределения: «кто я?», «какой я?», «что я могу?», «что я хочу?», «что я готов делать?», «что зависит от меня?», «за что готов отвечать?» и др. (Климов, 2012; Резапкина, 2007) формируют ядро «Я»-концепции (Дорфман, 2004; Иващенко, Агапов, Барышникова, 2000; Куненков, 2003; Райгородский, 2020). Однако, в условиях экзистенциальной неопределённости (Cascio, 2020), первым стоит задать вопрос на самоосознание: «Есть ли тот «Я», от которого в моей жизни что-то зависит?». Это прямое обращение вопрошающего к его субъектности. Путь туда лежит через хранилище жизненного опыта человека – личное бессознательное (Прыгин, 2023). Предположительно, сущностное обращение личности к самости позволяет использовать её энергоинформационный ресурс (Hopson, 2019) в противовес неопределённости экзистенциальных вызовов (Прыгин, 2023).

Т-игра «Профнавигатор. Опыт». «Профнавигатор. Опыт» - т-игра про самого человека в актуальном времени. Подросткам на этом материале легче ориентироваться и осваивать субъектную регуляцию. Опыт в данном случае – совокупность: всех проб и ошибок, лежащих в основе навыков и компетенций (Платонов, 1986); позитивных и негативных выборов (Агафонов, 2006); контакта с окружающим миром и с самим собой; управления своей жизнью; основа внутренних структур, определяющих стратегии и способы восприятия и взаимодействия человека с Миром (Платонов, 1986: Райгородский, 2020; Тихомиров, 1977: 59-60; Толстых, 2010; Холодная, 2002), - всего того «багажа», что хранится в личном бессознательном (Прыгин, 2018).

Методическая цель: создать условия для ревизии человеком его внутреннего мира, поиска ответов на сущностные вопросы, установления контакта с субъектностью.

Содержимое внутреннего мира, по большей части, не осознаваемого, условно можно разделить на тенденции и потенции (Ананьев, 2008; Ганзен, Головей, 1982: 3-7), которые открываются субъекту в жизнедеятельности. Тенденции – психодинамические структуры, их более корректно исследовать в действии. Потенции, по мере взаимодействия субъекта с окружающим миром, осознаются и фиксируются в «Я»-концепции, преобразуются, используются как инструменты и внутренние ресурсы. Это обусловило два вида стимульного материала.

Потенции представлены в двух формах: количественно, через категорию «личная сила» как универсальный жизненный ресурс, условная внутренняя мощность, аналог жизненной энергии (Hopson, 2019), которую человек готов аккумулировать и направить на самореализацию или достижение цели (набирается в виде фишек «личной силы» разного номинала); качественно, через источники «личной силы» – характеристики внутренних ресурсов, которыми человек владеет.

Под внутренними ресурсами здесь понимаются «средства, наличие и достаточность которых способствуют достижению цели и поддержанию благополучия, а отсутствие или недостаточность – затрудняет <…> Свойство «быть ресурсом» – системное качество…» (Леонтьев, 2016: 5), которое приобретается психологическими образованиями в процессе достижения человеком конкретной цели (Анохин, 1975).

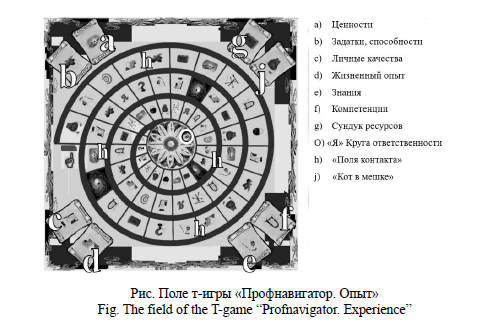

Игровая цель: набрав как можно больше единиц «личной силы», дойти до «Круга ответственности», попасть там в сектор «Я» (рисунок, поз. О) и «подтвердить» свою готовность взять ответственность за самореализацию на себя результатом броска кубика (идеосенсомоторной пробой) «5». По правилам т-игры, это приравнивается к выходу субъекта в позицию осознанности, а конкретный результат броска кубика – к акту осознания и принятия им своей ответственности (Михеева, Прыгин, 2023: 116-128).

Завершение игры происходит по времени (1,5-2 часа), по желанию участника и в случае его попадания в центр «Круга ответственности». Стоит отметить, что подростки редко проходят эту часть т-игры до конца, поскольку осознают своё зависимое положение от семьи и общества.

Стимульный материал. Чтобы создать условия для проявления субъектности, необходимы условия выбора (как вариант, последовательности выборов). И в то же время, на выбранном этапе самоосознания и самоопределения, эти выборы должны быть направлены на аспекты психического, доступные осмысленной саморегуляции в т.ч. их совершенствованию или «утилизации».

На основе анализа литературы, были выделены категории, которые могут являться элементами одновременно и функциональных систем, и «Я»-концепции: задатки (как особенности функционирования психофизиологических систем, облегчающие освоение умений, навыков); способности (как разноуровневые функциональные комплексы) (Теплов, 2004); знания (как информационная составляющая); навыки (как интериоризированные комплексы действий) и компетенции (как системы уместного, обоснованного действия) (Зеер, Павлова, Сыманюк, 2005); жизненный опыт (Платонов, 1986), инварианты которого могут переноситься на другие ситуации и служить основой hard и soft skills (Гальперин, 1996: 71-76; Теплов, 2004); личные качества (как устойчиво сложившиеся особенности отношения человека к себе, своему делу и окружающему миру); ценности (как потенциальные (постулируемые) основы бытия). Сочетание этих категорий–потенций затрагивает все грани, задействованные в саморегуляции (Конопкин, 2010; Обознов, 2003). Каждая из них была конкретизирована в виде набора карт (от 27 до 71 шт.) с названиями характеристик (рисунок, поз. a, b, c, d, e, f).

Набор «Ценности» включал терминальные ценности теста М. Рокича в адаптации Д.А. Леонтьева (Леонтьев, 2000). После апробации, их список был расширен до 54. За счёт таких категорий как: «власть», «гармония», «деньги», «своё дело», «результат» и др. Названия личных качеств были взяты из словарей. Набор включил 70 свойств позитивного характера, каждое из которых можно использовать и деструктивно, и конструктивно. Так упрямство – деструктивная форма проявления настойчивости.

По правилам игры, деструктивное использование любой из характеристик «личной силы» не даёт.

В наборе «Знания» были включены школьные предметы и популярные специальные дисциплины (например, психология), но их содержание получило более широкую трактовку, так как ряд представлений, например, в области физики, мы усваиваем имплицитно и на практике. Представление о многих законах складывается уже в младенчестве (Hespos, Ferry Rips, 2009; Hespos, Marle, 2012). Также обстоит дело с умениями и навыками. В случае если участник их отвергает, смещение точки зрения, например, через вопрос об их практическом применении, помогает ему снять ограничения и включить знаниевый и навыковый ресурс в свою жизнь.

Ряд внутренних ресурсов, не попавших ни в одну из описанных выше категорий, например, время (как невосполнимый жизненный ресурс) (Абульханова, Березина, 2001; Леонтьев, 2016: 21-27); внутренняя и внешняя мотивация (как потенциальные источники напряжения); статус (как интериоризированная социальная характеристика) (Ананьев, 2008) и др., были собраны в набор «Сундук ресурсов» (рис. 1 поз. g).

Описанные выше характеристики получили статус инструментов, поскольку в жизни человек может их игнорировать, скрывать, искоренять, «блокировать» или применять, развивать, совершенствовать. Названия характеристик создают знаково-символический континуум стимулов, который описывает человека избыточно, отразив недизъюнктивность, условность категориального членения (А.В. Брушлинский). При этом, в случае необходимости, сам набор можно корректировать как в сторону сокращения количества карточек, так и в сторону расширения набора, в зависимости от уровня осведомлённости участников.

По закону нормального распределения, каждая из характеристик в той или иной мере, присуща каждому члену сообщества, хотя бы в латентной форме (как знание, потенциальная возможность её раскрыть, этому научиться, или проявить свойство-антагонист). Поскольку речь идёт о самоопределении, мы можем признать любую характеристику, актуализированную участником в процессе игры, как присущую ему. Подросткам и взрослым интересно, на сколько точно они «в закрытую» выберут свои (настоящие) характеристики. Они обратили внимание, что чем больше настраиваются на свою цель, тем точнее «попадаются» карточки. По нашему мнению, этот феномен отражает одно из проявлений субъектности как организующего начала в человеке в условиях неопределённости, раскрывая иные аспекты интуитивного взаимодействия с окружающим миром, однако эта гипотеза требует тщательной проверки.

Самое главное в таком процессе – открытие возможностей субъектной регуляции и интеграция внутреннего потенциала (потенции). Однако он будет неполон без включения в эту работу внутренних тенденций. Они составляют отдельный вид стимульного материала, который привносит в процесс самоопределения разные контексты, переводит фокус внимания участника на актуальные внутренние процессы в направлениях: самоосознания, мотивации, целеполагания, интересов, разрешения осознанных и неосознанных внутренних вопросов, а также обмена опытом. 7 наборов по 6 карт, пронумерованных от 1 до 6. Карточки содержат провокативные утверждения или вопросы, активирующие рефлексивные процессы вокруг темы или цели, заявленной участником, тем самым обеспечивают внешнюю и внутреннюю т-игровую динамику.

Например, интерес, как активизирующий процесс, связан с повышенным вниманием к людям, объектам или явлениям; преобразует взаимодействие индивида с миром, обеспечивая «опережающее отражение действительности» (Жданов, 1985: 35). Он способствует внутренней интеграции, повышает образовательный потенциал, обеспечивает быструю адаптацию и ресурсирует. Удержание интереса требует новизны и ценностности (Жданов, 1985: 35). Набор «Флюгер» предлагает участнику исследовать свой интерес с точки зрения действия, чувственно-эмоциональной, ценностной стороны или сделать шаг к раскрытию подлинного интереса, который связан с базовыми ценностями. Однако раскрыть, тем более пробудить его словом или словосочетанием, написанным на карточке, невозможно. Поэтому работа с интересом выстроена на основе метафор, каждая из которых создаёт условия соприкосновения с интересом и может помочь участнику пробудить настоящий интерес (Михеева, 2021).

Поле игры как искусственная знаково-символическая среда. Поле игры системно задаёт динамику, поддерживает структуру, логику и логистику. Оно становится посредником между ведущим и участником т-игры, интерактивным знаково-символическим «зеркалом» участника.

Поскольку «Профнавигатор. Опыт» – первая игра системы сопровождения человека в его выборе профессионального пути, динамика изменений должна быть достаточно простой. Поэтому путь участника делится на сегменты (равные отрезки), где один сегмент равен одному шагу; сколько выпало на кубике единиц, столько шагов участник может сделать. В каждом сегменте находится одно из возможных для этой т-игры событий: динамический фокус, который задаётся ситуативными картами, или одна из характеристик («поля контакта», рис. 1, поз. h). Каждая из них появляется в поле по пять, ситуативные по 3 раза.

Набор-трикстер «Кот в мешке» включает «информацию к размышлению» (например, «слишком много лишнего; может, стоит разобрать?» или «время поджимает»); триггеры смены траектории (например, «переместитесь на уровень ниже») и возможности (например, «у Вас появилась возможность открыть Ваш сундук…»). Этот набор привносит в игру дополнительные рефлексивные контексты, поводы для внутренней интеграции и повышения качества субъектной регуляции.

Сходные функции выполняет набор ситуативных карт «Водоворот воспоминаний», благодаря которому, участник может отправиться за «вдруг осознанной» характеристикой, «вылететь» за пределы поля или оказаться на пороге «Круга ответственности». В последнем случае ситуация определяется как наличие достаточного количества ресурсов, качественная сторона которых плохо отрефлексирована.

Путь участника. Перемещение по игровому полю на основе вводного сценария и правил игры приравнивается к путешествию по «внутреннему миру». Попав в очередной сектор, участник действует так:

1) Если это одно из полей внутренних ресурсов, он «вслепую» достаёт карточку из соответствующего сектору набора характеристик. Этот процесс сопровождается инструкцией-настройкой: «Как думаешь, есть ли у тебя <знания>, которые могут быть полезны для твоей цели? Если да, готов ли ты встретиться ними? Если готов – доставай, только пожалуйста, свои <знания>».

Достав карточку, участник «примеривает» характеристику на себя: его ли она? Есть ли у него этот ресурс? Если он уверен, что характеристика не его, возвращает карточку обратно в набор, и ход переходит к следующему участнику. Если не уверен, может исследовать, как данная характеристика проявляется в его жизни. Если признаёт, фиксирует её в специальном бланке – «личной карте».

Чтобы процесс не остановился на уровне декларируемого, необходима актуализация соответствующих функциональных систем. В этих целях в процесс т-игры включена серия идеосенсомоторных проб (Михеева, Прыгин, 2023), посредством которых участник проверяет, на сколько эффективно он использует признанный им ресурс для достижения заявленной цели. Для этого он вспоминает, когда и как применяет ресурс в связи с заявленной целью и внутренне отвечает на вопрос об эффективности, затем подтверждает своё решение идеосенсомоторной пробой, то есть бросает кубик в ответ на этот вопрос. Результат также вносится в «личную карту».

Согласно гипотезе Ю.Б. Дормашева и В.Я. Романова, функциональная система является продуктом и органом внимания (Дормашев, Романов, 2007), поэтому в момент такого броска участнику важно сосредоточиться, иначе результат идеосенсомоторной пробы будет не валиден. Однако в т-игре «Профнавигатор. Опыт» единичные ошибки нестрашны: она является полигоном для отработки субъектной регуляции. Кроме того, в целях мониторинга концентрации и направленности внимания, в т-игровой процесс введён критерий «блокировки» целенаправленного действия.

Для этого мы договариваемся с участником о том, что, если в результате броска кубика на перемещение по полю выпадает «6», это означает, что в данный момент данный участник «выпал» из рабочего процесса (актуализации внутреннего потенциала для достижения цели, заявленной им изначально). Это может происходить, если человек отвлёкся по ходу т-игры, чрезмерно эмоционирует или наоборот, эмоционально и сенсорно «выключился» из игры.

Практика показывает, что такой мониторинг весьма эффективен в работе. Пример: группа участников одной из конференций (МГППУ, Москва, 2016 г.), в процессе апробации инструмента проигнорировали этап завершения и переход к ответам на вопросы, однако каждый из них сразу получил результат «6». Кубики они бросали по очереди, поэтому получилось четыре «6» подряд. Здесь нет мистификации, поскольку фокус внимания в момент броска был смещён на групповые процессы, которые в тот момент происходили, функциональная система изменилась, а изначальное согласие с правилами т-игры не позволило их нарушить на уровне идеосенсомоторной пробы.

2) Когда участник попадает в сектор фокусировки, он бросает кубик ещё раз и получает ситуативную карточку с выпавшим номером. Он может или прояснить ответ на поставленный карточкой вопрос, или отказаться от предложенной темы. Формальные требования (например, «бросить кубик», в зависимости от результата, отдать или получить «личную силу»), выполняются неукоснительно.

Путешествуя в условной модели личного бессознательного, человек может осознавать и не осознавать наличие того или иного интрапсихического образования; соприкасаться, а затем и актуализировать, осмысливать его возможности и назначение, а также своё к нему отношение. В соответствии с результатами, «путешественник» может запускать изменение статуса этого образования как востребованного или утилизируемого, заменимого на нечто более важное, полезное. Для этого в т-игре применяется ряд инструментов и встроенных механик, однако они относятся к методу сопровождения участника, поэтому в данной статье не описываются.

Проводя внутреннюю ревизию и аккумулируя свой потенциал, участник формирует ценностно-смысловую опору самоощущения, самоотношения и фиксирует её в «личной карте» – таблице 3х3, каждая ячейка которой «отвечает» за свой вид внутренних ресурсов, включая «сундук ресурсов» и «послания и события» для информации из ситуативных карт, признанной самим участником значимой. Центральный сектор отведён под формулировку личной цели и подведение итогов игры в виде суммы единиц «личной силы», которую участник набрал, и которую он мог бы набрать, используя свой потенциал максимально эффективно. Этот результат подсчитывается на пороге «Круга ответственности», то есть, когда фишка стоит в последнем свободном сегменте поля.

Успешность реализации любого дела определяет не «отдельные способности, но лишь своеобразное сочетание этих способностей» (Теплов, 2004: 26), возможна широкая компенсация одних свойств другими (Теплов, 2004: 26), поэтому конкретный набор ресурсов для выбора профессионального пути не очень важен. Однако игра затрагивает степень функциональной интегрированности характеристики (в момент идеосенсомоторной пробы) в систему субъектной регуляции, над которой можно работать по ходу игры.

«Круг ответственности». Одной из самых значимых характеристик субъектности является готовность человека принять ответственность за свои действия (Абульханова, Березина. 2001; Леонтьев, 2016) и др. В нашем случае эта ответственность за самореализацию. Для работы с этим феноменом в поле т-игры «Профнавигатор. Опыт» включено особое пространство – «Круг ответственности», разделённый на 12 секторов. Движение в нём осуществляется по кругу, на выпавшее количество очков. На пути «принятия ответственности», а значит, на пути актуализации субъектности встают: 1) «обстоятельства» («не я такой – мир такой»); 2) «окружающие» («не я такой – люди такие») 3) позиция, в которой «вопрос принятия ответственности не стоит». Альтернативой непроявленности и «страдательным» позициям считается осознанное принятие ответственности за самореализацию (сектор «Я»), которую участник (по условию игры) должен подтвердить результатом идеосенсомоторной пробы.

Формальным результатом т-игры «Профнавигатор. Опыт» является «личная карта» с набором характеристик, принятых участником, а также объём «личной силы» в числовом выражении, который считается как сумма результатов всех идеосенсомоторных проб. Эта «сила» потребуется в последующих играх. Низкий результат, проявляется в условиях опасности выгорания или жизненного кризиса.

Результаты исследования и их обсуждение (Research Results and Discussion). Эмпирически выявлено, что «Профнавигатор. Опыт» способствует восстановлению и\или укреплению самооценки. Слегка изменив инструкцию, психологи медико-социального центра Амурской области применяли её для профилактики выгорания персонала. Подростки проходят эту игру быстрее взрослых. Для людей сильных, уверенных в себе, она очень лёгкая, но лояльные участники исследуют источники потерь и способы эффективного применения своих сил через развитие интереса и субъектной регуляции. Максимальный эффект получают социально неблагополучные подростки, с педагогической запущенностью и с особенностями развития (при условии умственной сохранности).

Пример: один из участников экспериментальной группы (формирующего эксперимента с применением т-игровой системы «Профнавигатор» в рамках программы ранней профориентации на базе СОШ, 2018-2019 гг.; дизайн исследования: испытуемые, 160 чел., 6-11 кл.; распределены по желанию в три группы: экспериментальную (63 чел., проходили

т-игровой курс по системе «Профнавигатор»), контрольную-1 (32 чел., участвовали в серии настольных игр на развитие когнитивной сферы); контрольную-2 (65 чел., только диагностика); в целях контроля устойчивости эффектов от проведения занятий, контрольный срез проводился, в среднем, спустя месяц после завершения основного этапа (Михеева, 2023: 50-52), подросток 8 класса проходил констатирующий срез в три подхода: медленно выполнял тесты, неправильно понимал инструкции. Объем произвольного внимания 132 зн./мин, (ср. по классу 152,5, ст. откл 40; ср. по выборке 144,2 ст. откл 36,2); IQ (проективные матрицы Равена, ч\б. в-т) ниже нормы, 81, вариабельность 8; интерес к социально значимым сферам деятельности (Карта интересов Голомштока) -122: только 13 позитивных выборов из 174, одна сфера деятельности.

В основном процессе, в норме, подростки завершали «Профнавигатор. Опыт» за 1,5 часа (одна встреча). Группе с этим учеником (всего 4 человека) потребовалось три встречи, чтобы тщательно исследовать свой потенциал. Остальные встречи прошли в штатном режиме.

В контрольном срезе (спустя месяц после завершения курса) подросток показал динамику объёма внимания +125,5 зн./мин: это самый высокий рез-т из 185 участников; он смог произвольно обрабатывать по 257,5 зн./мин при среднем по выборке 157 и ст. откл. 36,5. Динамика интереса к социально значимым сферам деятельности +118 баллов, проявленных сфер 5.

Важно отметить, что группа, с которой в целях контроля факторов «особые условия», «личность специалиста», «игровой формат» специально занимались развитием когнитивной сферы (в игровом формате), показала повышенную динамику точности внимания, тогда как динамика объёма внимания была такой же, как у группы, с которой дополнительной работы не проводили. В этой связи можно предположить, что высокая динамика внимания и интереса молодого человека была обусловлена его обращением к своей самости из состояния внутреннего кризиса развития. Однако требуются дополнительные исследования.

Заключение (Conclusions). Описанная выше т-игра «Профнавигатор. Опыт» представляет собой искусственную знаково-символическую среду, моделирующую условное пространство внутреннего мира человека. в котором в разных формах содержатся инструментальные психические образования, которые по ходу их актуализации могут стать ресурсным потенциалом для человека в процессе жизнетворчества. Исследуя свой потенциал и в смысловой форме, и через идеосенсомоторный компонент, разбираясь с некоторыми динамическими аспектами, включая мотивацию, интересы, внутренние противоречия, участники учатся управлять своими действиями в условиях потока случайных событий, получают возможность аккумулировать и интегрировать свой внутренний опыт.

Находясь при этом в безопасных условиях игрового процесса, они получают возможность актуализировать свои истинные потребности, ценности, картину мира, ожидания, предпочтения и другие внутренние тенденции. Осознавая происходящее, он имеет возможность учится управлять фокусом своего произвольного внимания и своими действиями в потоке случайных событий; изменяя своё отношение к себе, к окружающим, к своим действиям и результатам.

Наблюдая, как изменяется т-игровая траектория и результаты его действий в зависимости от собственного выбора, своей позиции, участник актуализирует связь со своей субъектностью. Такая работа, в основном, протекает в состоянии включённого самосознания участника. За счёт идеосенсомоторных проб, искусственная знаково-символическая среда «Профнавигатор. Опыт» запускает связь осознаваемых и неосознаваемых процессов, создаёт условия для развития осознания себя, своих возможностей, в том числе, по управлению своей жизнедеятельностью в условиях неопределённости. Это может выражаться в устойчивой динамике разных функциональных проявлений, например, в динамике объёма произвольного внимания и интереса к социально значимым сферам жизни.

Таким образом, т-игра «Профнавигатор. Опыт» может стать одним из первых психодинамических инструментов нового поколения, позволяющих на основе законов работы функциональных систем проводить диагностику их актуального состояния, а также формировать и корректировать их.

Основная идея таких инструментов – в момент значимого выбора не ослаблять неопределённость, но поставить человека в условия полной смысловой, социальной и эмоциональной неопределённости, усилить её до потока случайных событий, который порождается самим участником. Такой подход эффективен для работы со взрослыми в состоянии жизненного кризиса, экзистенциального выбора, эмоционального выгорания, а также с подростками с ОВЗ, педагогической запущенностью и другими группами риска.

[1] Системная модель содействия профессиональному самоопределению учащихся 6-11 классов «Билет в будущее» https://kb.bvbinfo.ru/lessons/jd061p20zdKX8lPq (дата обращения 19.01.2025).

[2] Единая модель профориентации //https://kb.bvbinfo.ru/?section=vzaimodejstvie-s-roditelyami (дата обращения: 19.01.2025).

[3] Профориентация // Министерство просвещения Российской Федерации https://edu.gov.ru/career_guidance, (дата обращения: 19.01.2025).

Список литературы

Абульханова-Славская К.А., Березина Т.Н. Время личности и время жизни. СПб.: Алетейя. 2001. 304 с.

Агафонов А.Ю. Когнитивная психомеханика сознания, или как сознание неосознанно принимает решение об осознании. Самара: Универс-групп, 2006. 347 с.

Ананьев Б.Г. Психология и проблемы человекознания: избранные психологические труды. М.: МПСИ, Воронеж: МОДЭК. 2008. 431 с.

Анохин П.К. Очерки по физиологии функциональных систем. М.: Медицина. 1975. 447 с.

Гальперин П.Я. Организация умственной деятельности и эффективность учения // Теории учения. Хрестоматия. Ч. 1 ред. Н.Ф. Талызиной, И.А. Володарской. М.: МГУ. 1996. С. 71-76.

Ганзен В.А., Головей Л.А. Отношение между потенциями и тенденциями в структуре индивидуальности // Личность и деятельность. Л.: Изд-во ЛГУ. 1982. С 3-11.

Греков И.В., Муравьева А.С. Феномен трансформационной игры // Человек. Искусство. Вселенная. 2022. № 1. С. 27-34.

Долгицкий О.Д. Социальная несостоятельность индивида как предпосылка аномии // Идеи и идеалы. 2017. №2 (32). С. 69-79. DOI: 10.17212/2075-0862-2017-2.2-69-79.

Дормашев Ю.Б. Психология внимания: учебник. РАО, М.: МПСИ: Флинта, 2007. 371 с.

Дорфман Л.Я. Интегральная индивидуальность, «Я»-концепция, личность. М.: Смысл. 2004. 319 с.

Жданов И.А. Профессиональный интерес как фактор адаптации к учебной и производственной деятельности // Теоретические проблемы формирования профессионального интереса учащихся ПТУ: Сб. науч. тр. М.: АПН СССР. 1985. С. 33-42.

Зеер Э.Ф. Модернизация профессионального образования: компетентностный подход: учеб. пособие, М.: Изд-во МПСИ. 2005. 215 с.

Иващенко А.В. Я-концепция личности в отечественной психологии. МГСА. М: МГСА. 2000. 153 с.

Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. М.: Академия. 2012. 301 с.

Козлов В.В. Некоторые особенности посттравматического стрессового расстройства в современных условиях // Ярославский психологический вестник. 2022. № 2 (53). С. 45-50.

Конопкин О.А. Психологические механизмы регуляции деятельности. РАО. М.: Ленанд. 2010. 316 с.

Корнилова Т.В. Психология выбора как мыслительное и личностное опосредствование преодоления неопределенности // Психологический журнал. 2016. T. 37. № 3 C. 113-124.

Кроник А.А., Ахмеров Р.А. Каузометрия. Методы самопознания, психодиагностики и психотерапии в психологии жизненного пути. М.: «Смысл». 2022. 303 с.

Куненков, С.А. Я-концепция в зарубежной психологии. М.: МОСУ. 2003. 18 с.

Леонтьев Д.А. Методика изучения ценностных ориентаций. М.: Смысл. 2000. 18 с.

Леонтьев Д.А. Саморегуляция, ресурсы и личностный потенциал // Сибирский психологический журнал. 2016. №62. С. 18-37. DOI: 10.17223/17267080/62/3.

Леонтьев Д.А. Психология выбора. Часть I. За пределами рациональности // Психологический журнал. 2014. Т. 35. № 5. С. 5-18.

Литинская Д.Г., Кононова А.А., Купчинов Р.Ю. Потеря субъектности при переживании горя: женщина в мужском платье // Артикульт. 2019. №4 (36). С. 134-143. DOI: 10.28995/2227-6165-2019-4-134-143.

Михеева Е.В. Влияние цикла т-игр «Профнавигатор» на динамику интереса подростков к социально значимым сферам деятельности // Актуальные проблемы экстремальной и кризисной психологии: V Всерос. н.-практ. конф. Екатеринбург, (6-7 апреля 2023 г.) / отв. ред. И.А. Ершова. Екатеринбург: УрФУ, 2023. 106 с.

Михеева Е.В. Многомерная метафора. Векторная работа с образом Ч. 1, 2021. 72 с.

Михеева Е.В., Прыгин Г.С. Теоретическое моделирование инструмента исследования субъектности в ситуации неопределенности // Ярославский педагогический вестник. 2023. № 4 (133). С. 116-128. DOI: 10.20323/1813-145X_2023_4_133_116.

Обознов А.А. Психологическая регуляция операторской деятельности (в особых условиях рабочей среды). М.: ИП РАН, Макс Принт. 2003. 181 с.

Пахомов В.И. Проблема зависимости в современном обществе, виды и причины ее формирования. Роль физкультуры и спорта в формировании психологической устойчивости к аддиктивному поведению // Автономия личности. 2021. №3 (26). С. 66-79.

Платонов К.К. Структура и развитие личности. М.: Наука. 1986. 254 с.

Прыгин Г.С. Неклассическая психология: психология субъектной реальности: монография. Набережные Челны: НГПУ. 2018. 268 с.

Прыгин Г.С. Субъект и его реальность (неклассическая психология). АН Республики Татарстан. Казань: Отечество. 2023. 213 с.

Пряжников Н.С., Молчанов С.В., Чеснокова О.Б., Чурбанова С.М., Старостина Ю.А. Ценностно-моральные и когнитивные факторы становления субъекта профессионального самоопределения в подростковом и юношеском возрасте. М.: МГУ. 2022. 270 с.

Пряжников Н.С., Румянцева Л.С. Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся: учебник для ст. ВПО. М.: Академия. 2013. 206 с.

Психологические механизмы целеобразования / О.К. Тихомиров, Э.Д. Телегина Т.Г. Волкова и др.; М.: Наука. 1977. 259 с.

Психология самосознания. Хрестоматия / ред. сост-ль Д. Я. Райгородский; Самара: Бахрах-М, 2020. 671 с.

Резапкина Г.В. Секреты выбора профессии, или Путеводитель выпускника. М.: Генезис. 2007. 139 с.

Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. Человек и мир. СПб.: Питер. 2003. 508 с.

Теплов Б.М. Труды по психофизиологии индивидуальных различий. М.: Наука. 2004. 440 с.

Терюшкова Ю.Ю. Переживание чувства одиночества старшеклассниками в разных социальных ситуациях развития // Социальная психология и общество. 2014. № 4. С. 150-161.

Толстых Н.Н. Развитие временной перспективы личности: культурно-исторический подход. Дис. … д-ра пс. н. М., 2010. 545 с.

Холодная М.А. Когнитивные стили. // Когнитивная психология: учебник для вузов. М.: «Пер Сэ». 2002. С. 283-314.

Cascio J. Facing the Age of Chaos. Medium (website). 2020. URL: https://medium.com/@cascio/facing-the-age-of-chaos-b00687b1f51d (дата обращения: 21.01.2025).

Costin A., Roman A.F., Balica R.-S. Remote work burnout, professional job stress, and employee emotional exhaustion during the COVID-19 pandemic // Front. Psychol. 2023. 14. 1193854. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1193854.

Hespos S.J., van Marle K. Physics for infants: characterizing the origins of knowledge about objects, substances, and number // WIREs Cognitive Science, 2012. №3. P. 19-27. DOI: 10.1002/wcs.157.

Hespos S., Ferry A., Rips L. Five-Month-Old Infants Have Different Expectations for Solids and Liquids // Psychological science. 2009. 20(5). P. 603-11. DOI: 10.1111/j.1467-9280.2009.02331.x.

Hopson M.M. The mass-energy-information equivalence principle // AIP Advances. 2019. № 9. DOI: 10.1063/1.5123794.