Психосемиотический анализ системы отношений интеллектуальной собственности и инновационной активности личности

Aннотация

Введение. В статье система отношений интеллектуальной собственности и инновационной активности личности представлена как целостная семиотическая структура текстовых компонентов нарративов. С позиций конструктивизма интеллектуальная собственность рассматривается как нарративное пространство, в котором респонденты формируют значение и смыслы системы отношений интеллектуальной собственности и инновационной активности. Цель исследования: выявить отношение к интеллектуальной собственности и показать, как в процессе семиозиса система отношений интеллектуальной собственности и инновационной активности становится частью сознания. Материалы и методы исследования: авторами составлены вопросы для интервью с учеными и студентами о значимости и использовании интеллектуальной собственности в их жизни, проведен нарративный анализ и его интерпретация с помощью семитических триад Ч. Пирса. Диагностика инновационной активности осуществлялась с помощью Шкалы самооценки инновативных качеств личности (Н.М. Лебедева, А.Н. Татарко). Результаты исследования и их обсуждение: интерпретации ответов респондентов позволили очертить смысловое поле системы отношений интеллектуальной собственности и инновационной активности личности. Отношение респондентов к интеллектуальной собственности рассматривается, не только как индивидуальное, но и как частное проявление социального. Интеллектуальная собственность может выступать индикатором достижений, признания человека в обществе, уважения со стороны окружающих, а также подтверждает исключительность, инновационность самой личности, связана с чувством ответственности за свой интеллектуальный продукт, требует дисциплинированности, саморегуляции, является результатом проявления инновационной активности. В то же время обнаружены различия в нарративах ученых и студентов: по мнению докторов наук, интеллектуальная собственность скорее связана с моральным удовлетворением и реализацией профессиональных амбиций, энергетически затратна, но материальной отдачи, богатства не дает; в представлениях опрошенных студентов интеллектуальная собственность выступает как более обобщенный и абстрактный продукт, позволяющий повысить самооценку, репутацию, приносящий доход. Заключение. Выявлены новые перспективы исследования феномена самореализации как феномена индивидуального и социального, в котором человек сможет реализовать личностный смысл. Исследована знаковая природа системы отношений функций интеллектуальной собственности и компонентов инновационной активности личности как процесса их семиозиса.

Ключевые слова: психосемиотика, интеллектуальная собственность, инновационная активность, нарративный анализ

Введение (Introduction). Семиотическое пространство интеллектуальной собственности постоянно меняется и развивается в изменяющемся мире. Рассмотрим интеллектуальную собственность как «метатекст», состоящий из знаковых образований разной модальности, обладающих единой тематической направленностью, задающей ее семиотическую структуру. Опираясь на идеи конструктивизма можно говорить об интеллектуальной собственности как о нарративном пространстве, в рамках которого респонденты транслируют свою позицию значений и смыслов, формирующих их систему отношений интеллектуальной собственности и инновационной активности. Систему отношений интеллектуальной собственности и инновационной активности мы понимаем как целостную семиотическую структуру текстовых компонентов нарративов. В процессе семиозиса система отношений интеллектуальной собственности и инновационной активности становится частью сознания респондентов и как метатекст приобретает субъективную значимость целостного.

Экономическая психология как самостоятельная наука сформировалась совсем недавно и только в 2022 году появилась в перечне специальностей ВАК. Отдельные направления экономической психологии, например, психология собственности, пока еще крайне мало изучены, психологические аспекты интеллектуальной собственности представлены в единичных исследованиях. Работая над материалами статьи, мы опирались на немногочисленные теоретические и эмпирические результаты отечественных и зарубежных исследователей, в которых отражены особенности отношения к интеллектуальной собственности (Гальперин, 1992; Гришаев, 2009; Карнышев, Иванова, 2009, 2011; Китова, Шаков, 2017; Поляков, 2011; Терехова, 2015; Терехова, Трофимова, 2024), а также работы, посвященные инновационной активности, ее структуре и психосемиотическому анализу (Шишкина, 2015; Apter, Smith, 1977; Kramer, Amabile, 2011; Basadur, Hausdorf, 1996; Zlatev, 2015; Cristalli, 2017; Andersch, 2023). Однако до сих пор нет системного и концептуального определения интеллектуальной собственности. Скорее всего это связано с тем, что исследователи определяющим фактором считают понятие «собственность». Тогда как интеллектуальная собственность является бинарным равновесным психолого-экономическим явлением. Психологический аспект проявляет индивидуально-личностные качества людей, их отношение к интеллектуальной собственности. Авторы данной статьи в своих исследованиях проанализировали интеллектуальную собственность как форму проявления инновационной активности личности и установили мотивационную детерминацию системы отношений интеллектуальной собственности и инновационной активности личности (Терехова, Трофимова, 2024). В данной статье мы рассмотрим систему отношений интеллектуальной собственности и инновационной активности с позиций психосемиотики.

При этом личность демонстрирует смысл через текст, в нашем случае посредством нарративного интервью.

Цель статьи: выявить отношение к интеллектуальной собственности и показать, как в процессе семиозиса система отношений интеллектуальной собственности и инновационной активности становится частью сознания. А также показать возможности нарративного анализа как качественного метода, направленного на интерпретацию повествования респондентов о системе отношений интеллектуальной собственности и инновационной активности.

Материалы и методы исследования (Methodology and Methods). Данное исследование было проведено на выборке, состоящей из 21 студента и 19 профессоров университета.

Методом исследования послужило нарративное интервью, интепретируемое с помощью семиотических триад Ч. Пирса.

Нами были составлены вопросы для интервью соответствующие теме исследования:

Вопросы для интервью со студентами:

Расскажите о значение интеллектуальной собственности для Вас лично?

Какие социально-психологические перемены произошли в вашей жизни, если бы вы стали правообладателем интеллектуальной собственности?

По Вашему мнению, какими качествами обладает правообладатель на интеллектуальную собственность? Какими чертами можно его охарактеризовать?

Является ли для Вас интеллектуальная собственность формой проявления инновационной активности?

Вопросы для интервью с учеными:

Расскажите о значимости интеллектуальной собственности для Вас лично?

Какие социально-психологические перемены произошли в вашей жизни, когда вы стали правообладателем на интеллектуальную собственность?

Назовите свои сильные качества, которые способствовали созданию интеллектуальной собственности (помогали Вам)?

Является ли для Вас интеллектуальная собственность формой проявления инновационной активности?

Мы провели нарративное интервью по составленным заранее вопросам. Ответы респондентов записывались на диктофон.

Дополнительно диагностика инновационной активности осуществлялась с помощью Шкалы самооценки инновативных качеств личности (Н.М. Лебедева, А.Н. Татарко).

Результаты исследования и их обсуждение (Results of the study and their discussion). Семиотические триады Ч. Пирса. описывают событие (знак): знак связывает три члена или, лучше сказать, три коррелята в триадическом отношении, а именно: во-первых, знак в узком смысле, называемый также репрезентантом, во-вторых, объект, к которому отсылает знак, и, в-третьих, так называемую интерпретанту; эти три коррелята связываются в значении знака. В нашем случае мы используем 1. Описание действия, практики, как репрезентанту; 2. Суть действия, переходный момент, провоцируемый действием и эмоции, которыми насыщено это действие как объект; 3. Интерпретация, как способ выявить эту зависимость между репрезентантой и объектом. Такая триадная структура события, позволяет раскрыть смысловое поле события и выявить значимые коды, присущие данному рассказчику.

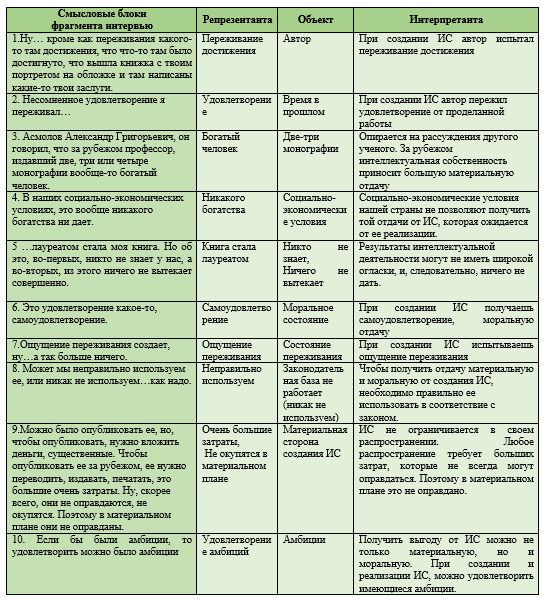

В результате интерпретации ответов, мы определили репрезентанту, объект и интерпретанту, и на основе этого составили анализ ответов, каждого респондента. Структура нарратива одинакова для всех интервью, рассмотрим наиболее показательные фрагменты интервью профессора и студента.

Ответ профессора на вопрос: «Какие социально-психологические перемены произошли в вашей жизни, когда вы стали правообладателем интеллектуальной собственности?»

Ну… кроме как переживания какого-то там достижения, что что-то там было достигнуто, что вышла книжка с твоим портретом на обложке и там написаны какие-то твои заслуги. В этом смысле, несомненное удовлетворение я переживал… сказать, что уж больно хорошо? нет…смеется… ну ничего особенного.

Многие ученые так шутят… шутили по крайней мере. Вот Асмолов Александр Григорьевич, он говорил, что за рубежом профессор, издавший две, три или четыре монографии вообще-то богатый человек. Но в наших социально-экономических условиях, это вообще никакого богатства не дает.

Ну вот, например, для того, чтобы мне отправить мою монографию на какой-то конкурс, научных изданий предположим…участвовала моя монография 14 года и 13, и отправили, и вот сейчас на 14-15…ничего кроме затрат. Ну, там, да, получил на конкурсе какое-то место, лауреатом стала книжка. Но об это, во-первых, никто не знает у нас, а во-вторых, из этого ничего не вытекает совершенно. Ну, где-то там получил…я об этом узнал совершенно случайно из интернета… смеется…Ну можно студентам сказать, что вот посмотрите в моей книжке написано там-то, там-то. Ну, это удовлетворение какое-то, самоудовлетворение… смеется…Ощущение переживания создает, ну…а так больше ничего.

Может мы неправильно используем ее, или никак не используем…как надо. Можно было опубликовать ее, но, чтобы опубликовать, нужно вложить деньги, существенные. Чтобы опубликовать ее за рубежом, ее нужно переводить, издавать, печатать, это большие очень затраты. Ну, скорее всего, они не оправдаются, не окупятся. Поэтому в материальном плане они не оправданы. Если бы были амбиции, то удовлетворить можно было амбиции. Вот так…

Таблица 1

Семиотические триады Ч. Пирса в фрагменте нарративного интервью профессора

Table 1

Ch. Peirce's semiotic triads in a fragment of a narrative professor’s interview

В целом, интервью профессора показало, что созданию интеллектуальной собственности способствуют рабочая мотивация и дисциплина. Дисциплина работает по мотивации принуждения, и, если не соблюдать дисциплину последует наказание. Приступая к работе, сначала движут амбиции, а когда работа уже подходит к завершению, принуждение завершить работу.

Работая над интеллектуальной собственностью по мотиву принуждения, морального удовлетворения не получишь, потому что принуждение ограничивает свободу мыслей и действий. Это вызывает раздражение и недоуменение.

Только творческий подход не ограничивает процесс размышления и является по-настоящему действенным. В результате получаешь удовлетворение от проделанной работы. Понимаешь, что время потрачено не зря.

Создание интеллектуальной собственности происходит в инновационном режиме. Новое всегда единично, новация не может быть массовым явлением. Интеллектуальная собственность проявляется через интеллектуальную, творческую, экономическую активности являющимися базисными компонентами инновационной активности.

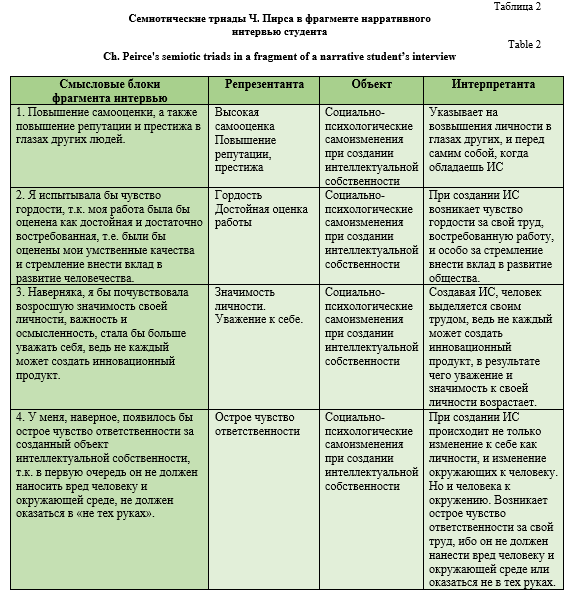

Ответ студента на вопрос: «Какие социально-психологические перемены произошли в вашей жизни, если бы вы стали правообладателем на интеллектуальную собственность?»

- Повышение самооценки, а также повышение репутации и престижа в глазах других людей. Я испытывала бы чувство гордости, т.к. моя работа была бы оценена как достойная и достаточно востребованная, т.е. были бы оценены мои умственные качества и стремление внести вклад в развитие человечества.

- Наверняка, я бы почувствовала возросшую значимость своей личности, важность и осмысленность, стала бы больше уважать себя, ведь не каждый может создать инновационный продукт. У меня, наверное, появилось бы острое чувство ответственности за созданный объект интеллектуальной собственности…улыбается… т.к. в первую очередь, он не должен наносить вред человеку и окружающей среде, не должен оказаться в «не тех руках».

Студент определяет интеллектуальную собственность как фактор признания человека в обществе. Несмотря на то, что интеллектуальной собственности имеет мировые масштабы распространения, для тех, кто не имеет прямого отношения к ней, она является несколько абстрактным понятием.

При создании интеллектуальной собственности возникает чувство гордости за свой труд, востребованную работу, и особо за стремление внести вклад в развитие общества. Когда обладаешь интеллектуальной собственностью, повышается самооценка, а также повышается репутация и престиж в глазах других людей. Создавая интеллектуальную собственность, человек выделяется своим трудом, ведь не каждый может создать инновационный продукт, в результате чего возрастает уважение и значимость к своей личности.

При создании интеллектуальной собственности происходит не только изменение к себе как личности, и изменение окружающих к человеку, но и человека к окружению. Возникает острое чувство ответственности за свой труд.

В качестве объекта исследования мы рассмотрели 40 интервью, принадлежащие ученым, студентам и обобщили результаты по тематике вопросов.

Блок 1. Значимость интеллектуальной собственности для респондентов. Респонденты определяют интеллектуальную собственность как фактор признания человека в обществе. Интеллектуальная собственность – это труд, детище, творение, которое возвышает, возносит, и вызывает чувство гордости, восхищения и оказывает влияние на самооценку и значимость личности.

При создании интеллектуально собственности человек выделяется как первооткрыватель, его личность становится значимой и востребованной.

Интеллектуальная собственность, это способность преобразовывать идею в материальный объект, воплощать ее в жизнь. Такая идейность очень значима для личности, так как имеет свое продолжение в интеллектуальной собственности, а та характеризует ее как личность. Поэтому интеллектуальная собственность должна изменяться и совершенствоваться на протяжении всего времени. Необходимо исправлять ошибки и доводить работу до идеала.

В зависимости от сферы деятельности, интеллектуальная собственность может являться предметом технологического прорыва, инновацией и культурным достоянием.

В современном мире увеличивается значимость интеллектуальной собственности. Инновационный рынок диктует условия, что является результатом постоянного прогресса и роста интеллектуальной собственности. Объекты интеллектуальной собственности делают жизнь человека совершеннее, т.к. упрощают некоторые ее стороны. На конкурентном рынке возрастает ценность интеллектуальной собственности, т.к. она требует огромных затрат для своей реализации, прежде чем принесет соответствующий доход. Поэтому возрастает риск недобросовестной конкуренции и соблазн получения прибыли за чужой труд.

Несмотря на то, что интеллектуальной собственности имеет мировые масштабы распространения, для студентов, она является более абстрактным понятием, так как они не имеют к ней прямого отношения. У ученых же существует два отношения к интеллектуальной собственности, формальное, академическое отношение к собственности и должное, т.е как должен относится правообладатель к своей собственности. Это может быть связанно с тем, что у людей разных поколений разное восприятие интеллектуальной собственности, разные ожидания от ее реализации и разное отношение к ней.

Вообще, отношение к интеллектуальной собственности складывается из того, как она создается, что она потом приносит и какие затраты требует. Интеллектуальная собственность – это актив. Активы характеризуются тем, что приносят доход и не требуют существенных затрат. Активы дают больше отдачи, чем забирают средств. В любом активе затраты окупаются, и интеллектуальная собственность должна приносит доход. Активы приносят, обогащают, в этом заключается противоположность пассиву.

Результаты интеллектуальной деятельности также могут и не иметь широкой огласки, и, следовательно, ничего не дать. Будут потрачены ресурсы, временные, материальные, на создание интеллектуальной собственности, но ожидаемой материальной отдачи и обогащения может и не быть. Чтобы получить отдачу от интеллектуальной собственности, необходимо правильно ее использовать, поскольку интеллектуальная собственность не ограничена в своем распространении, но любое распространение требует больших затрат, которые не всегда могут оправдаться. Поэтому в материальном плане это не всегда оправдано, но можно получить удовлетворение в моральном плане, можно удовлетворить имеющиеся амбиции.

За рубежом, к примеру, интеллектуальная собственность приносит большую отдачу. Социально-экономические условия нашей страны не позволяют получить той отдачи от интеллектуальной собственности, которая ожидается от ее реализации.

Блок 2. Социально психологические перемены, связанные с интеллектуальной собственностью. Создавая интеллектуальную собственность, происходят определенные социально-психологические изменения, человек выделяется своим трудом, поскольку не каждый может создать инновационный продукт, в результате чего возрастает уважение и значимость к своей личности. Возникает чувство гордости за свой труд, востребованную работу, и особо, за стремление внести вклад в развитие общества.

Когда обладаешь интеллектуальной собственностью, повышается самооценка, а также повышается репутации и престиж в глазах других людей, появляется переживания достижения, авторитет, удовлетворение от проделанной работы. Как отмечает Н.В. Гришина: «Традиционно проблема изменений личности в психологии рассматривается через тему развития человека, при этом изменения личности описываются как вариации ее личностных характеристик во временном (возрастном) и пространственном (изменения ситуации) измерениях» (Гришина, 2021: 46).

При создании интеллектуальной собственности происходит не только самоизменение личности, и изменение окружающих к человеку, но и человека к окружению. Возникает острое чувство ответственности за свой труд, ибо он не должен нанести вред человеку и окружающей среде, или оказаться не в тех руках. Такой труд должен быть направлен, исключительно на получение благ.

Отвечая на вопросы интервью, студенты демонстрируют «веру в возможность самоизменений». Они понимают, чтобы осуществить какие-то социально-психологические изменения, связанные с созданием интеллектуальной собственности, так же необходимо время, необходимо долго работать. Каждая проделанная работа делает сильнее и поднимает на ступень выше. Начиная с создания простых вещей, с каждым шагом работа усложняется, и предыдущие труды кажутся простыми. Каждый такой простой шаг в создании интеллектуальной собственности доводит до создания поистине гениальных вещей.

Блок 3. Качества правообладателя, способствующие созданию интеллектуальной собственности. Создавать интеллектуально собственности ученым помогает усидчивость, терпимость, быстрая врабатываемость, вовлеченность, рабочая мотивация и дисциплина. Дисциплина работает по мотивации принуждения, и, если не соблюдать дисциплину последует наказание, в виде самокритики.

Приступая к работе без творческого побуждения, сначала движут амбиции, а когда работа уже подходит к завершению возникает принуждение завершить работу. Работая над интеллектуальной собственностью по мотиву принуждения, получить результаты, от которых получишь моральное удовлетворение, не получится, потому что это не творческий мотив, и он ограничивает свободу мыслей и действий.

Работая над интеллектуальной собственностью с творческим побуждением, получаешь моральное удовлетворение от работы, такая работа более приятная. Работая с творческим побуждением, когда мотив рядом с целью, а не цель перекрывает мотив, получаешь более продуктивный и менее угнетающий процесс. Получаешь удовлетворение от затраченного времени и проделанной работы. Когда работа носит совсем не творческий характер и содержит в себе четкие требования, это требует терпения и выносливости, иначе наступает раздражение.

Определяя качества правообладателя, студенты замечают, что гениальность и талантливость может подразумевать различные качества, поэтому сложно определить какие-то определенные качества у таких людей. И в общих чертах характеризуют правообладателя на интеллектуальную собственность таким качествами, как любознательность, сила воли к действию, трудолюбие, азартность, талант, инициативность, идейность, креативность, целеустремленность, уверенность, амбициозность, нестандартное мышление, творческий подход, предпринимательские качества, вдумчивость, деятельность, критичный склад ума, высокая эмоциональность. Также, определяют, что качества могут зависеть от сферы деятельности такого человека, он может быть, как творческим, так и конструктивным.

Блок 4. Интеллектуальная собственность как форма проявления инновационной активности. Суть науки заключается в том, чтобы открывать новые знания. Работая и создавая интеллектуальную собственность, происходит работа в инновационном режиме. Работа над темой, которая единична, носит инновационный характер, поэтому, безусловно, интеллектуальная собственность является формой проявления инновационной активности.

Именно в количестве и качестве объектов интеллектуальной собственности проявляется инновационная активность. Интеллектуальная деятельность и инновационная активность взаимообусловлены. Объектом интеллектуальной собственности выступает нечто новое, творческое, инновационное, уникальное. При этом, когда находишься на стадии обучения, сложно создавать что-то новое. Чтобы интеллектуальная собственность имела инновационный характер, необходим опыт, без опыта невозможно что-то продуцировать. Работая в определенной области необходимо освоить ее, изучить, понять, с помощью каких инструментов можно осуществлять работу. Для этого необходимо учиться, получать опыт и осваивать технику работы.

На основании взаимосвязи социально-психологических функций интеллектуальной собственности и компонентов инновационной активности мы (авторы данной статьи) построили систему отношений, где творческая активность, интеллектуальная активность и экономическая активность выступают базисными компонентами функционирования системы отношений интеллектуальной собственности. Эта система отношений наглядно показывает, что, осуществляя любую из функции, правообладатель или иное лицо, могут быть в состоянии экономической, интеллектуальной и творческой активности, в зависимости от мотивов и целей (Терехова, Трофимова, 2024).

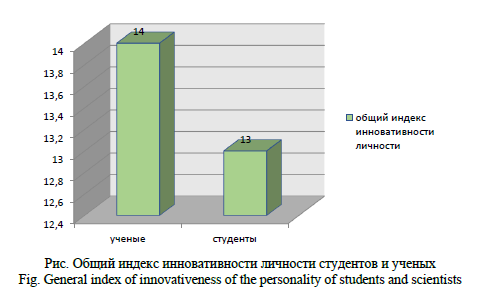

Также подтверждение того, что интеллектуальная собственность – это форма проявления инновационной активности являются результаты методики «шкала самооценки инновативных качеств личности» (Н.М. Лебедева, А.Н. Татарко), представленные на рис., где показано, что индекс инновативности у ученых выше, чем у студентов.

Таким образом, в нашем исследовании мы, используя: описание действия, практики как репрезентанту; суть действия и эмоции, которыми насыщено это действие как объект; интерпретацию как способ выявить зависимость между репрезентантой и объектом, раскрыли смысловое поле системы отношений интеллектуальной собственности и инновационной активности личности не только как проявление человеческого разума, но и как совокупность прав личности в отношении результатов творческой, интеллектуальной и экономической деятельности личности. А также установили, что функции интеллектуальной собственности продуцируют более высокий уровень культуры, самосознания, влияющих на формирование полноценных правовых, морально-этических и духовных норм.

Заключение (Conclusions). Значимость интеллектуальной собственности для респондентов связана с внутренними и внешними изменениями от ее создания и реализации, это изменение психологических характеристик личности социальных и экономических. А именно, самоизменение личности – повышает самооценку, возникает чувство достоинства; изменение окружающих к личности – появляется уважение, престиж, статус; изменение личности к окружению – возникает чувство ответственности за свою деятельность; изменение личности к рынку – субъект становится непосредственным участником рыночных отношений, включается в экономический процесс, который подразумевает определенные экономические действия в отношении объектов интеллектуальной собственности.

Студенты и ученые имеют значительные отличия в представлении функции системы отношений интеллектуальной собственности. Представления ученых, можно считать более объективными, так как выборку ученых составляли респонденты, которые непосредственно имею отношение к интеллектуальной собственности, публикуют статьи, пишут книги и монографии. Поэтому их описание более приближено к действительности, нет определенных однозначных характеристик в описании функций интеллектуальной собственности, что и считается, по нашему мнению, правильным, ведь в силу социально-экономических условий в стране, где такой труд не только востребован, но имеет свои нюансы и сложности, нельзя быть в чем-то категоричными.

Применение нарративного анализа позволило исследовать два пласта – индивидуальный и социальный – и рассмотреть отношение к интеллектуальной собственности респондентов, не только как индивидуальное, но и частное проявление социально-типичного и тем самым открыло новые перспективы исследования феномена самореализации как феномена индивидуального и социального, в котором человек реализует личностный смысл. Респонденты оценивают интеллектуальную собственность как форму проявления инновационной активности, отмечают высокий уровень ее значимости, позитивные социально психологические перемены как для себя, так и для общества, зависимость личностных качеств правообладателя интеллектуальной собственности от сферы деятельности.

Несмотря на многообразие работ, посвященных интеллектуальной собственности. До сих пор не до конца изучены психосемиотические процессы системы отношений интеллектуальной собственности и инновационной активности личности. В нашем исследовании мы попытались рассмотреть знаковую природу системы отношений функций интеллектуальной собственности и компонентов инновационной активности личности через описание процесса их семиозиса.

Список литературы

Гальперин Л.Б., Михайлова Л.А. Интеллектуальная собственность: сущность и правовая природа // Право промышленной и интеллектуальной собственности. Новосибирск: Наука. Сиб. Издат. Фирма. 1992. С. 3-12.

Гришаев С.П. Интеллектуальная собственность. М.: Юристъ, 2009. 364 с.

Гришина Н.В. Изменчивость личности: теоретический конструкт и эмпирическая феноменология // Новые психологические исследования. 2021. № 2. С. 46-63.

Иванова Е.А. Этнопсихологические особенности отношения к интеллектуальной собственности у россиян // Психологические

инновации в экономике и финансах: материалы междунар. науч.-практ. конф. М.: ФА «Ларк лтд». 2009. С. 129-132.

Карнышев А.Д., Иванова Е.А. Особенности и проблемы интеллектуальной собственности и инноваций // Вестник Бурятского государственного университета. 2011. № 5. С. 44-54.

Китова А.Д., Шаков А.М. Отношение к собственности как предмет психологического исследования // Научно-практический журнал «Гуманизация образования. 2017. № 1. С. 74-80.

Поляков Р.Е. Анализ определения понятия «интеллектуальная собственность» // Молодой ученый. 2011. №10. Т.1. С. 176-179.

Терехова Т.А. Концепция структуры инновационной активности личности // Психология в экономике и управлении. 2015. Т.7. № 1. С. 5-15.

Терехова Т.А., Трофимова Е.Л. Мотивационная детерминация системы отношений интеллектуальной собственности и инновационной активности личности // Baikal Research Journal. 2024. Т.15. № 3. С. 1363-1371.

Шишкина А.О. Психометрический анализ инновационной активности личности // Психология в экономике и управлении. 2015.

Т. 7. № 1. С. 52-57.

Andersch N. Semiotics in psychiatry and psychology // Bloomsbury Semiotics. 2023. № 2. С. 143-163.

Apter M.J., Smith. К.С.Р. Humour and the theory of psychological reversals. In: Chapman A. J., Foot H. C. (eds.) Oxford: Pergamon Press. 1977. С. 95-100.

Basadur M., Hausdorf P. Measuring Divergent Thinking Attitudes Related to Creative Problem Solving and Innovation Management // Creativity Research Journal. 1996. № 9 (1). С. 21-32.

Zlatev J. Cognitive Semiotics // International Handbook of Semiotics / in P. P. Trifonas (ed.), Berlin: Springer.op. cit., 2015. С. 1043-1067.

Kramer S., Amabile T. The Progress Principle // Harvard Business Review Press. 2011.

Cristalli C. Experimental Psychology and the Practice of Logic: Charles S. Peirce and the Charge of Psychologism // European Journal of Pragmatism and American Philosophy. 2017. № 9 (1). С. 1869-1885.