Критерии психологической безопасности пожарных

Aннотация

Введение. Пожарные при осуществлении деятельности вынужденно находятся в объективно опасных для здоровья и жизни условиях (ситуациях), безопасность при этом обеспечивается за счёт знаний, навыков и соблюдения правил. При этом субъективная опасность, воздействие которой может распространяться за рамки профессиональной деятельности, редко рассматривается как нечто серьёзное, влекущее нарушения психического и физического здоровья. Цель исследования: определить соответствие критериям и уровень психологической безопасности сотрудников пожарно-спасательных частей (далее – ПСЧ) МЧС России, определить различия в группах с разным стажем службы в системе МЧС. Выборка сформирована из сотрудников ПСЧ МЧС России, проходящих службу в городе Екатеринбурге Свердловской области, всего 66 респондентов в возрасте от 19 до 48 лет (M = 29,91 лет, SD = 8,253). Материалы и методы. Пятифакторный личностный опросник «Большая пятерка» (Р. МакКрае, П. Коста); опросник «Ценностные ориентации личности» (М. Рокич); опросник «Жизненное предназначение» (О. И. Мотков); опросник «Индекс жизненной удовлетворенности» (Б. Ньюгартен, адаптация Н. В. Паниной); «Самоактуализационный тест» (Э. Шостром, модифицированный вариант, Ю. Е. Алешина, Л. Я. Гозман, М. В. Загика, М. В. Кроз); авторская анкета «Индивидуальный опыт». Результаты. Определены характерные особенности респондентов: активность, дружелюбие, общительность, привязанность к группе и профессиональной деятельности, способность к саморегуляции, эмоциональная сдержанность; внимание к здоровью; выражена поддержка других, интернальный локус контроля; общее психическое состояние, комфорт и социальная адаптированность – оценивается полярно; самоактуализация в большей степени на нормативном уровне; удовлетворённость профессией распространяется не на все стороны службы. Выводы. На основании собранных и проанализированных данных, можно высказать предположение об отсутствии у пожарных сформированного состояния субъективной безопасности.

Ключевые слова: МЧС России, психологическая безопасность, пожарные, критерии психологической безопасности, психическая опасность

Введение (Introduction). Начало изучения вопросов, касающихся психологической безопасности (далее – ПБ) связано с именами Карла Роджерса. Термин был введён в 1950-х годах. По мнению Роджерса, ПБ обусловлена тремя составляющими:

Признанием безусловной ценности индивида (индивид чувствует себя в безопасности, испытывая такое отношение, постепенно понимая, что может быть тем, кем он является на самом деле, без фальши и притворства, потому что его считают стоящим человеком).

Создание обстановки, в которой отсутствует внешняя оценка (когда мы перестаем судить об индивиде с точки зрения нашей собственной системы ценностей, индивид чувствует свое освобождение в атмосфере, где его не оценивают с помощью внешней мерки, оценка всегда воспринимается как угроза, всегда приводит к нужде в защитной реакции).

Понимать, сопереживая, если я понимаю вас, сопереживая, смотрю на вас и на то, что вы делаете, с вашей точки зрения, вхожу в ваш внутренний мир и вижу его вашими глазами, и при этом все-таки принимаю вас, – тогда это на самом деле безопасность (Rogers, 1961).

Данное явление активно изучается учёными разных стран. Наиболее изучаемые области в контексте психологической безопасности: здравоохранение (Bransby, Kerrissey, Edmondson, 2024); образование (Пазухина, 2024); организационное управление, производство товаров (Fenner, Arellano, Dzengelevski, Netland, 2023); спорт высоких достижений (Walton, Purcell, Pilkington, 2024); экология (Yuldasheva, 2024); семья (O'Hara, Cummings, Davies, 2024); профессиональная деятельность (Катанский, Колобаев, 2022); интернет (Заболоцкая, Ткачева, 2022); искусственный интеллект (Pashentsev, 2023); туризм (Liu, Kralj, Moyle, He, Li, 2024); терапия (Yarmohammadi, Teymouri, Rajaei, 2024); служба (Агапов, Красноштанова, 2024); общество (Sharbatian, Omrani, 2021); экстремальные условия (Колобова, Ичитовкина, 2023) и т.д.

ПБ определяется подавляющим большинством иностранных учёных – как командный феномен (Edmondson, Lei, 2014; Ito, Sato, Yumoto, Sasaki, Ogata, 2022), однако исходный концепт предполагает, что основное действующее лицо всё-таки личность (Rogers, 1961), данное направление поддерживается отечественными учёными. Исходя из этого приоритетным остаётся направление: личность – источник ПБ.

Психологическая безопасность личности – защищённость человека, предполагающая наряду с внешними, внутренние условия безопасности, в число которых входят элементы опыта субъекта, складывающиеся в способность и готовность к распознаванию, предвидению и уклонению от опасностей, предполагающие владение соответствующими знаниями, умениями, навыками, определённый уровень перцептивных, мнемических, интеллектуальных способностей, а также мотивацию к обеспечению безопасности жизнедеятельности (Донцова, Зинченко, Зотова, Перелыгина, 2015).

Учёные, в рамках изучения феномена ПБ, исходят из того, что на безопасность личности влияют: физическая среда (внешние, не управляемые, объективные воздействия и угрозы); психологическая среда; личностные характеристики. Для выявления наличия и выраженности ПБ, учёные при помощи методов исследования, направленных на изучение разных сторон личности выделяют и исследуют критерии психологической безопасности.

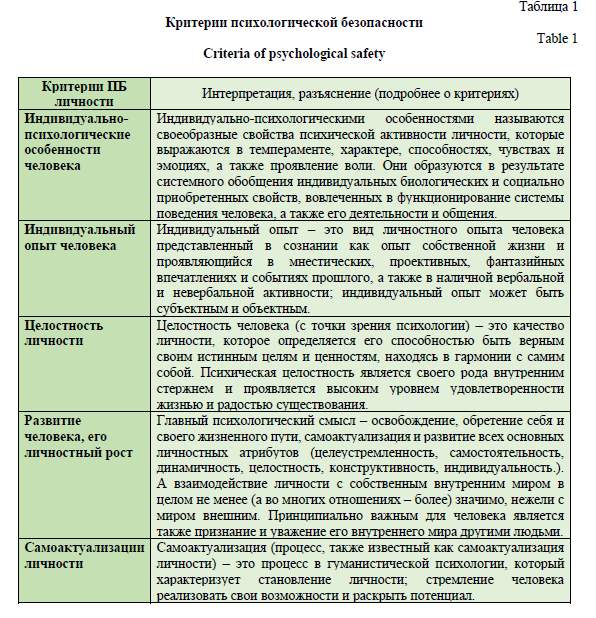

Критерии психологической безопасности (далее – КПБ) – признак, правило, соответствие которому обеспечивает формирование и поддержание ПБ. Можно выделить три группы критериев психологической безопасности.

Первая группа критериев касается жизни и здоровья человека: целостность физической структуры; сохранность жизни; удовлетворение базовых потребностей в самосохранении.

Вторая группа включает в себя критерии, относящиеся к психической активности человека: безопасность психики; адекватность отражения и отношения к миру; защищенность сознания.

Третья группа критериев относится к личностному: удовлетворенность настоящим, уверенностью в будущем; защищенность интересов, позиций и идеалов; сохранность жизненных ценностей (Донцова, Зинченко, Зотова, Перелыгина, 2015).

В табл. 1 приведены наиболее часто встречаемые в исследованиях учёных критерии, которые они используют для определения наличия ПБ у респондентов.

Цель: определить соответствие критериям и уровень психологической безопасности сотрудников ПСЧ МЧС России, определить различия в группах с разным стажем службы в системе МЧС.

Материалыиметоды (Methodology and methods). Для определения уровня психологической безопасности, была сформирована выборка из сотрудников ПСЧ МЧС России, проходящих службу в городе Екатеринбурге Свердловской области, всего 66 респондентов в возрасте от 19 до 48 лет (M = 29,91 лет, SD = 8,253). Женщины – 4 респондента, мужчины – 61 респондент. Образование: среднее-спец. – 21 респондентов; высшее – 19 респондентов; среднее-проф. – 15 респондентов; среднее – 8 респондентов; среднее-техническое – 2 респондента. Семейное положение: женат (замужем) – 27 респондентов, холост (не замужем) – 38 респондентов. Стаж службы в должности: от 1 года до 26 лет (M = 7,55 лет, SD = 7,808), включая службу в ВС РФ. Из всей выборки 61 респондент принимает участие в оперативной экстремальной деятельности на постоянной основе.

Для определения различий ПБ между специалистами на разных этапах профессиональной деятельности, респонденты были распределены по группам, в зависимости от стажа службы в реагирующих подразделениях пожарной охраны (далее – ПО): 1 группа – стаж до 5 лет (относительно молодые специалисты); 2 группа – стаж от 6 лет и выше (опытные специалисты).

Такое разделение было произведено по двум причинам: во-первых, первый контракт подписывается сроком на 5 лет, после, те специалисты, кто решил остаться в профессии, подписывают следующий контракт, другие уходят; во-вторых, профессиональная деформация, предположительно, приходится на первые 5 лет службы (Такасаева, 2001), после этого специалист начинает связывать себя с профессией, идентифицирует себя с ней, и уже смотрит на мир и свою жизнь через «профессиональную призму».

Профессиональная деформация – изменения в восприятии, характере и поведении, обусловленное профессиональной деятельностью человека.

Методы исследования. Для определения значений изучаемых переменных применялись методики:

- «Большая пятерка». Пятифакторный личностный опросник (Р. МакКрае, П. Коста, 1983–85). Метод диагностики личностных факторов темперамента и характера (нейротизм, экстраверсия, открытость опыту, сотрудничество, добросовестность) описывает психологический портрет личности. (Хромов, 2000).

- «Ценностные ориентации личности» (М. Рокич, 1973). Тест направлен на выявление ценностно-мотивационной сферы человека. Данная методика позволяет определить отношение личности к себе, к миру, к окружающим, а также выяснить основные жизненные принципы и приоритеты (Алмазова, 2010).

- «Жизненное предназначение» (О.И. Мотков, 1998). Методика разработана с целью изучения жизненных ориентаций и особенностей их осуществления в процессе жизнедеятельности. Позволяет выявлять как содержание, так и характер осуществления жизненных предназначений (Мотков, 1998).

- «Индекс жизненной удовлетворенности» (Б. Ньюгартен, 1961, адаптация Н. В. Паниной, 1993). Тест был переведен и адаптирован Н. В. Паниной в 1993 году. Опросник, диагностирующий индекс жизненной удовлетворенности, отражает общее психологическое состояние человека, степень его психологического комфорта и социально-психологической адаптированности (Духновский, 2009).

- «Самоактуализационный тест». Тест Э. Шострома, 1963 (модифицированный вариант, Алешина Ю. Е., Гозман Л. Я., Загика М. В., Кроз М. В., 1987), предназначен для диагностики уровня самоактуализации личности, для обследования взрослых, психически здоровых людей (Гозман, 1995).

- «Индивидуальный опыт», авторская анкета, направленна на фиксацию опыта специалистов в рамках их профессиональной деятельности.

Методы анализа данных. Описательные статистики, контент-анализ, сравнительный анализ с использованием коэффициента U Манна-Уитни. Обработка данных исследования осуществлялась при помощи программы IBM SPSS Statistics, версия 23.

Результаты исследования и их обсуждение (Research Results and Discussion). Определение выраженности критериев ПБ у пожарных, исходя из анализа личностных параметров, ценностных ориентаций, реализации жизненных предназначений, удовлетворённости жизнью, индивидуального профессионального опыта и раскрытия личностного потенциала далее рассмотрим более подробно.

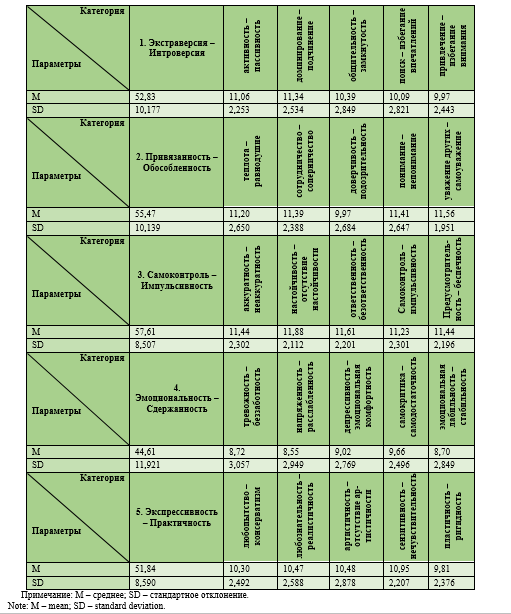

Темперамент, характер. Индивидуальные врождённые и приобретённые характерные отличия человека, определяющие его психическую самобытность, особенности поведения и деятельности. Диспозиционная модель личности, которая характеризует человека (табл. 2). После обработки опросника данные двух специалистов были исключены из анализа в связи с неполнотой, или некорректным их предоставлением.

Таблица 2

Значения показателей личностных факторов темперамента

и характера респондентов (n=64)

Table 2

The values of personal factors of temperament and character of the respondents (n=64)

Количественная интерпретация полученных данных строится согласно определённых авторами метода уровней выраженности изучаемых переменных: основные факторы – высокие (51-75 баллов), средние (41-50 баллов) и низкие (15-40 баллов); первичные факторы – высокие (11-15 баллов), низкие (3-7 баллов).

Значения переменных основных факторов, показывающих направленность личности, распределились следующим образом. «Экстраверсия – Интроверсия»: высокие значения – 36 респондентов; средние значения – 19 респондентов; низкие значения – 9 респондентов. «Привязанность – Обособленность»: высокие значения – 44 респондентов; средние значения – 15 респондентов; низкие значения – 5 респондентов. «Самоконтроль – Импульсивность»: высокие значения – 50 респондентов; средние значения – 13 респондентов; низкие значения – 1 респондент. «Эмоциональность – Сдержанность»: высокие значения – 20 респондентов; средние значения – 17 респондентов; низкие значения – 27 респондентов. «Экспрессивность – Практичность»: высокие значения – 30 респондентов; средние – 31 респондент; низкие значения – 3 респондента.

При проведении сравнительного анализа, определены различия в группах респондентов с разным стажем службы между переменными: «экстраверсия – интроверсия», U = 229,0, p = 0,000, Z = -3,644; «эмоциональность – сдержанность», U = 244,5, p = 0,001, Z = -3,429; «экспрессивность – практичность», U = 278,0, p = 0,003, Z = -2,972.

Между переменными: «привязанность – обособленность», U = 428,0, p = 0,369, Z = -0,897; «самоконтроль – импульсивность», U = 493,0, p = 1,000, Z = 0,000, различия не найдены, p>0,05.

Молодые специалисты склонны, в большей мере, к социально активной жизни, заряжены энергией, энтузиазмом, положительными эмоциями, по сравнению с более возрастными, которые склоняются к интроверсии (меньше зависят от социума, от внешнего «стимулирования»). Опытные специалисты эмоционально более устойчивы и прагматичны, что характерно для экстремальных профессий и необходимо для эффективного выполнения рабочих задач. Дисциплинированность и осознание ответственности характерно для большинства специалистов, вне зависимости от возраста и стажа, что согласуется с профессиональными требованиями.

Ценности. Ценностные ориентиры – это фундамент, жизненный вектор, определяющий способы реализации, достижения и воплощения целей, характер взаимодействия с окружающими, восприятие действительности (табл. 3). После обработки опросника данные одного специалиста были исключены из анализа в связи с неполнотой, или некорректным их предоставлением.

Значимые ценности – терминальные/инструментальные (1-6 место): здоровье; любовь; активная деятельная жизнь; интересная работа; наличие хороших и верных друзей; материально обеспеченная жизнь/воспитанность; аккуратность; ответственность; образованность; исполнительность; жизнерадостность.

Безразличные ценности – терминальные/инструментальные (7-12 место): жизненная мудрость; счастливая семейная жизнь; развитие; продуктивная жизнь; познание; общественное признание/независимость; рационализм; самоконтроль; смелость; честность; твердая воля.

Незначимые ценности – терминальные/инструментальные (13-18 место): уверенность в себе; красота природы и искусства; свобода; развлечения; счастье других; творчество/широта взглядов; высокие запросы; непримиримость к недостаткам; эффективность в делах; терпимость; чуткость.

В результате сравнительного анализа, в категории «Терминальные ценности» определены различия между респондентами с разным стажем службы: «активная деятельная жизнь», U = 363,5, p = 0,032, Z = -2,147; «жизненная мудрость», U = 339,0, p = 0,014, Z = -2,470; «материально обеспеченная жизнь», U = 360,5, p = 0,029, Z = -2,189; «красота природы и искусства», U = 344,5, p = 0,017, Z = -2,397.

Различий не найдено, p>0,05: «уверенность в себе», U = 381,0, p = 0,056, Z = -1,908; «здоровье», U = 475,0, p = 0,500, Z = -0,674; «интересная работа», U = 412,0, p = 0,133, Z = -1,503; «развитие», U = 450,0, p = 0,320, Z = -0,995; «творчество», U = 401,0, p = 0,097, Z = -1,661; «наличие хороших и верных друзей», U = 520,0, p = 0,947, Z = -0,066; «любовь», U = 463,0, p = 0,411, Z = -0,823; «общественное признание», U = 503,0, p = 0,771, Z = -0,291; «познание», U = 445,5, p = 0,290, Z = -1,058; «продуктивная жизнь», U = 428,0, p = 0,197, Z = -1,289; «развлечения», U = 405,0, p = 0,109, Z = -1,602; «счастливая семейная жизнь», U = 479,5, p = 0,543, Z = -0,609; «свобода», U = 474,0, p = 0,492, Z = -0,688; «счастье других», U = 504,5, p = 0,787, Z = -0,275.

В категории «Инструментальные ценности» определены различия между респондентами с разным стажем службы: «чуткость», U = 371,5, p = 0,039, Z = -2,064; «эффективность в делах», U = 317,0, p = 0,006, Z = -2,771; «честность», U = 330,5, p = 0,010, Z = -2,593; «воспитанность», U = 345,5, p = 0,015, Z = -2,435; «независимость», U = 360,5, p = 0,029, Z = -2,187; «высокие запросы», U = 341,0, p = 0,014, Z = -2,465; «самоконтроль», U = 360,5, p = 0,029, Z = -2,189; «непримиримость к недостаткам», U = 374,5, p = 0,045, Z = -2,003; «широта взглядов», U = 476,5, p = 0,048, Z = -1,973.

Различий не найдено, p>0,05: «аккуратность», U = 395,0, p = 0,083, Z = -1,736; «жизнерадостность», U = 437,0, p = 0,241, Z = -1,172; «исполнительность», U = 435,0, p = 0,224, Z = -1,216; «образованность», U = 522,0, p = 0,973, Z = -0,033; «ответственность», U = 440,5, p = 0,259, Z = -1,129; «рационализм», U = 424,0, p = 0,178, Z = -1,346; «смелость», U = 459,0, p = 0,380, Z = -0,877; «твердая воля», U = 449,5, p = 0,315, Z = -1,006; «терпимость», U = 518,5, p = 0,931, Z = -0,087.

Профессиональный и жизненный стаж оказывает влияние на предпочтения как в терминальных ценностях (идеалы, убеждённость в наличии цели существования, к которой стоит стремиться, образ будущей жизни), так и в инструментальных ценностях (нормы, способы реализации ценностей и достижения целей, эталон поведения). Молодые специалисты, в большей степени сосредоточены на материальном благополучии, социальной активности, ставят перед собой амбициозные цели, более опытные специалисты ориентированы на мудрость в принятии решений, честность в общественных взаимоотношениях и эффективность в деятельности. Значимые ценности, на которые не влияет стаж: здоровье; наличие друзей; уверенность; исполнительность; ответственность; смелость, что согласуется с общими жизненными приоритетами большинства людей и профессионально важными качествами в рамках экстремальной командной деятельности.

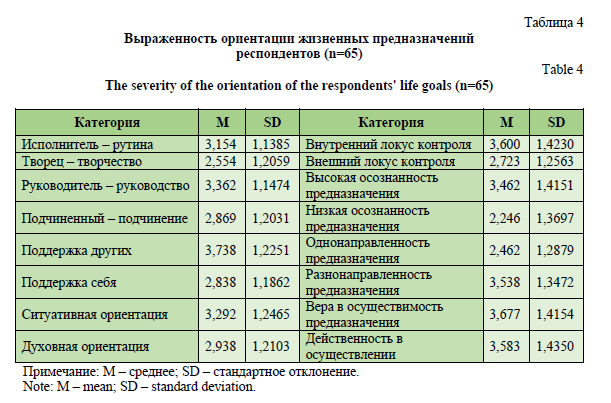

Жизненное предназначение. Изначально заданные природные ориентации человека, его общая жизненная направленность, выражающая предрасположенность к определенному типу функционирования, стилю деятельности, типу отношений к себе, людям и миру в целом (табл. 4). После обработки опросника данные одного специалиста были исключены из анализа в связи с неполнотой, или некорректным их предоставлением.

Выраженность ориентации жизненного предназначения (далее – ЖП), согласно методу – составляет 3,5 балла и выше.

ДЖП (действенность жизненного предназначения, те. уровень процесса осуществления): В (высокий) – 41 респондент (62,1%); Н (низкий) – 20 респондентов (30,3%); С (средний) – 4 респондента (6,1%).

ГОЖП (гармоничность осуществления предназначения, т. е. благоприятность внутриличностных факторов): В – 21 респондент (31,8%); ПВ (псевдо-высокий) – 10 респондентов (15,2%); Н – 20 респондентов (30,3%); С – 14 респондентов (21,2%).

КОЖП (конструктивность осуществления предназначения, т. е. уровень реальной осуществимости предназначения): В – 37 респондентов (56,1%); Н – 21 респондент (31,8%); С – 7 респондентов (10,6%).

Сравнительный анализ показал, что между группами респондентов с разным стажем различий не выявлено, p>0,05: «исполнитель – рутина», U = 447,0, p = 0,300, Z = -1,036; «творец – творчество», U = 469,0, p = 0,457, Z = -0,744; «руководитель – руководство», U = 521,5, p = 0,963, Z = -0,046; «подчиненный – подчинение», U = 459,5, p = 0,384, Z = -0,871; «поддержка других»,

U = 513,0, p = 0,872, Z = -0,161; «поддержка себя», U = 488,0, p = 0,623, Z = -0,492; «ситуативная ориентация», U = 474,0, p = 0,490, Z = -0,691; «духовная ориентация», U = 499,5, p = 0,728, Z = -0,347; «внутренний локус контроля», U = 486,5, p = 0,599, Z = -0,526; «внешний локус контроля», U = 523,0, p = 0,978, Z = -0,027; «высокая осознанность предназначения», U = 503,5, p = 0,771,

Z = -0,291; «низкая осознанность предназначения», U = 506,0, p = 0,792, Z = -0,263; «однонаправленность предназначения», U = 492,0, p = 0,650, Z = -0,454; «разнонаправленность предназначения», U = 506,0, p = 0,795, Z = -0,259; «вера в осуществимость предназначения», U = 490,5, p = 0,635, Z = -0,474; «действенность в осуществлении», U = 483,0, p = 0,565, Z = -0,575.

Данные исследования подтверждают предположение о том, что стаж службы не является определяющим в формировании жизненных предназначений респондентов. Однонаправленность целей для обеспечения безопасности, может способствовать сплочённости и снижать вероятность конфликтных ситуаций внутри организации. Однако это может быть связано с установками в рамках организационной культуры, необходимостью адаптации респондентов к организационным стандартам и это может происходить за счёт игнорирования индивидуальных потребностей, что вероятно приводит к снижению мотивации и профессиональному выгоранию и требует персонифицированного подхода со стороны руководства.

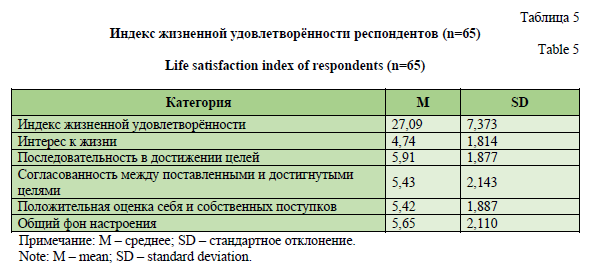

Жизненная удовлетворённость. Субъективное оценивание качества прошлой и настоящей жизни, социального взаимодействия как удовлетворяющее, соответствующее индивидуальному представлению о жизненном благополучии (табл. 5). После обработки опросника данные одного специалиста были исключены из анализа в связи с неполнотой, или некорректным их предоставлением.

Индекс жизненного удовлетворения (далее – ИЖУ), согласно методу: максимальный – 40 баллов; средний – 25–30 баллов; низкий – менее 25 баллов; максимальное количество баллов по каждой шкале – 8.

ИЖУ: высокий уровень – 28 респондентов; средний уровень – 14 респондентов; низкий уровень – 23 респондента.

При проведении сравнительного анализа, различий между респондентами с разным стажем не выявлено, p>0,05: «индекс жизненной удовлетворённости», U = 409,0, p = 0,126, Z = -1,529; «интерес к жизни», U = 380,0, p = 0,051, Z = -1,951; «последовательность в достижении целей», U = 435,5, p = 0,228, Z = -1,206; «согласованность между поставленными и достигнутыми целями», U = 466,0, p = 0,429, Z = -0,790; «положительная оценка себя и собственных поступков», U = 405,5, p = 0,104, Z = -1,625; «общий фон настроения», U = 406,5, p = 0,111, Z = -1,592.

Третья часть респондентов показывает низкий уровень жизненной удовлетворённости, что является проблемой, и сигнализирует о возможных рисках, связанных с качеством жизни, косвенно влияющих на профессиональную деятельность. В то же время служебный стаж не оказывает влияния на удовлетворённость жизнью. Также, наблюдается дисбаланс между поставленными целями и ресурсами для их достижения, что может приводить к фрустрации. А пониженный интерес к жизни сказывается на мотивации и снижает активность и профессиональную удовлетворённость.

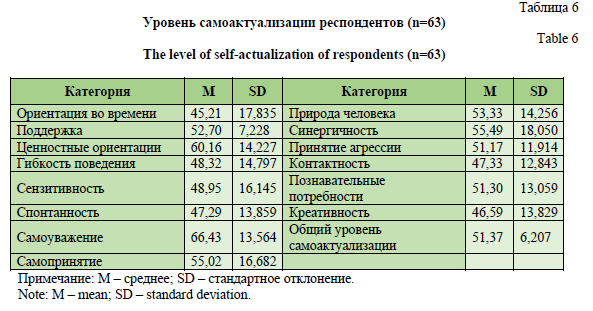

Самоактуализация. Стремление человека к полному раскрытию своего потенциала, максимальному использованию своих способностей и возможностей, процесс, предполагающий постоянный рост, развитие и достижение личных целей (табл. 6). После обработки опросника данные трёх специалистов были исключены из анализа в связи с неполнотой, или некорректным их предоставлением.

Эверетт Шостром определил, что высокая самоактуализация характерна для респондентов со значениями переменных от 55 до 70 баллов. Нормативные показатели находятся в пределах от 45 до 55 баллов. Низкий уровень самоактуализации до 45 (респонденты с низкими значениями входят в «группу риска», поскольку у них высока вероятность неврозов, психосоматики, апатии, зависимостей, депрессии) (Гозман, 1995).

Ориентация во времени: низкий уровень – 24 респондента; норма – 17 респондентов; самоактуализация – 22 респондента. Поддержка: низкий уровень – 8 респондентов; норма – 33 респондента; самоактуализация – 22 респондента. Общий уровень самоактуализации: низкий уровень – 10 респондентов; норма – 36 респондентов; самоактуализация – 17 респондентов.

Результаты сравнительного анализа показывают различие в группах респондентов с разным стажем службы, в категориях: «ориентация во времени», U = 302,0, p = 0,008, Z = -2,644; «гибкость поведения», U = 342,0, p = 0,037, Z = -2,088; «самопринятие», U = 310,5, p = 0,012, Z = -2,525; «креативность», U = 297,0, p = 0,006, Z = -2,735.

В категориях: «поддержка», U = 434,5, p = 0,419, Z = -0,808; «ценностные ориентации», U = 393,0, p = 0,165, Z = -1,389; «сензитивность», U = 423,5, p = 0,332, Z = -0,970; «спонтанность», U = 412,0, p = 0,260, Z = -1,126; «самоуважение», U = 390,5, p = 0,152, Z = -1,433; «взгляд на природу человека», U = 422,5, p = 0,317, Z = -1,002; «синергичность», U = 456,5, p = 0,603, Z = -0,520; «принятие агрессии», U = 432,5, p = 0,400, Z = -0,841; «контактность», U = 448,0, p = 0,531, Z = -0,626; «познавательные потребности», U = 474,5, p = 0,795, Z = -0,260; «общий уровень самоактуализации», U = 390,5, p = 0,157, Z = -1,417, различий между респондентами не обнаружено, p>0,05.

Профессиональный стаж оказывает влияние на некоторые стороны самоактуализации. Ориентация во времени (умение жить в настоящем, анализировать прошлое и прогнозировать будущее, осознавать целостность жизни) – у опытных специалистов более выражено целостное мироощущение, их поведение отличается гибкостью (адаптивностью), для них характерно профессиональное самопринятие (профессиональная состоятельность и зрелость), у молодых специалистов данные параметры менее выражены, однако они склонны творчески и с энтузиазмом решать поставленные задачи.

Индивидуальный опыт. При фиксации индивидуального опыта пожарных, в рамках профессиональной деятельности, учитывалось количество выездов на различные происшествия в течение суток, участие в высокоранговых происшествиях за всё время службы. Оценивалось влияние на специалистов различных аспектов профессиональной деятельности, также отношение и удовлетворённость осуществляемой деятельностью. После обработки данных один специалист был исключен из списка участников исследования.

- Выезды в течение суточного дежурства: ЧС – от 1 до 3 (24 респондента), от 4 до 6 (2 респондента), больше 10 (1 респондент), не выезжают (38 респондентов); Пожары – от 1 до 3 (55 респондентов), от 4 до 6 (3 респондента), от 7 до 10 и больше 10 (3 респондента), не выезжают (5 респондентов); ДТП – от 1 до 3 (54 респондента), от 4 до 6 (3 респондента), больше 10 (1 респондент), не выезжают (7 респондентов); Занятия, учения – от 1 до 3 (55 респондентов), от 4 до 6 (5 респондентов), больше 10 (1 респондент), не выезжают (4 респондента).

- Участие в ЧС, пожарах, ДТП с наличием жертв: ЧС – от 1 до 3 (19 респондентов), от 4 до 6 (4 респондента), от 7 до 10 и больше (8 респондентов), 34 респондента ни разу не выезжали на подобные ЧС; Пожары высокого ранга – от 1 до 3 (15 респондентов), от 4 до 6 (11 респондентов), от 7 до 10 и больше (20 респондентов), ни разу не выезжали 19 респондентов; ДТП – от 1 до 3 (20 респондентов), от 4 до 6 (10 респондентов), от 7 до 10 и больше (19 респондентов), не выезжали 16 респондентов.

- При оценке влияния деятельности на физическое и психическое здоровье отмечено: положительное воздействие – 30 респондентов; отрицательное воздействие – 12 респондентов; отсутствие воздействия отметил – 21 респондент; 2 респондента отметили положительное и отрицательное воздействие.

- Влияние некомплекта личного состава (недостаток специалистов) на физическое и психическое здоровье: данный факт не оказывает никакого влияния – 25 респондентов; оказывает негативное влияние только на психическое здоровье – 5 респондентов; негативно влияет на физическое и психическое здоровье – 21 респондент; негативно влияет только на физическое здоровье – 12 респондентов; 2 респондента не ответили на вопрос.

- Сообщили о травмирующем психику опыте – 10 респондентов (распространяется не только на профессиональную деятельность), 54 респондента сообщили, что психотравмам не подвергались, 1 респондент не ответил на вопрос.

- Методы саморегуляции в стрессовых ситуациях: самые популярные среди специалистов – дыхательные упражнения, визуализация, медитация, нервно-мышечная релаксация, данные методы изучаются в рамках психологической подготовки.

- Ответы на вопрос «Как вы справляетесь со страхом и тревогой при выполнении задач с риском для жизни», были объединены в следующие группы. Самовнушение (позитивное мышление): «думаешь, что всё будет хорошо»; «думай о хорошем»; «стараюсь убедить себя в том, что я смогу»; «уверенность в своих действиях»; «уговариваю себя»; «разговор с самим собой». Избегание негативных мыслей: «не брать близко к сердцу»; «не думаю об этом»; «обычно перестаю думать»; «стараюсь о них не думать»; «нет страха». Физиологические и индивидуальные методы: «визуализация»; «дыхание»; «леденцы»; «медитация»; «самоконтроль»; «самоуспокоение». Концентрация на задаче (действии): «вспоминаю, что от меня может зависеть чужая жизнь, и мне просто необходимо выполнить поставленную задачу»; «главное думать о своих действиях»; «просто делаю своё дело»; «сосредоточение на цели, объекте». Поддержка: «коллектив как ресурс». Респонденты предпочитают использовать «когнитивные» (самовнушение, позитивное мышление), «практические» (фиксация на деятельности) и «физиологические» (дыхание, визуализация) методы и техники. Наличие страха и тревоги при выполнении боевых задач, подтверждает большинство респондентов. В то же время некоторые респонденты отрицают наличие у них страха, что может в моменте позволить выполнить опасную задачу, в то же время если страх (как индикатор) игнорируется, то повышается риск не распознать опасность, что может привести к негативным последствиям. Редкое упоминание респондентами о социальной поддержке, может указывать на её отсутствие и преобладание индивидуального подхода в преодолении стрессовых ситуаций и негативных состояний.

- Респонденты определили личностные характеристики необходимые для эффективного осуществления профессиональной деятельности: «скорость принятия решений»; «стрессоустойчивость»; «ответственность»; «эмоциональная устойчивость»; «человеколюбие»; «развитые интеллектуальные способности»; «склонность к риску»; «обязательность»; «самообладание»; «настойчивость»; «уверенность в себе».

- Оценивая влияние экстремальной деятельности на изменения поведения, респонденты отметили, что: замечали изменения в поведении – 13 респондентов (изменяется скорость принятия решений (некоторые респонденты отмечают появлений заторможенности), усиливается внимание, собранность, концентрация, скорость реакции, ответственность, появляется страх, неуверенность, усталость, волнение, увеличивается подвижность); не замечали изменений в поведении – 52, поскольку: заняты экстремальной деятельностью; внимание сконцентрировано на выполнении задачи (происходит полная погруженность в выполняемую деятельность, снижается осознанность, действия выполняются автоматически); игнорируются незначительные, постепенные изменений; не выработан навык, из-за чего сложно отслеживать внутренние изменения и актуальные состояния. Предположительно у многих специалистов, изменения поведения происходят в той, или иной степени, однако остаются без внимания, поскольку их фиксация не являются целью. Подтверждение, или опровержение каких-либо причин требует дополнительных исследований с применением измерительных приборов (замеры физиологических параметров). Для выработки навыка самонаблюдения за состояниями и поведением, целесообразно использовать тренировки и учения, как наиболее приближённые к экстремальным ситуациям, с возможностью наблюдения, поддающиеся контролю и корректировке.

- Респонденты оценили уровень удовлетворённости потребностей в рамках профессиональной деятельности. Самоуважение: удовлетворяет потребность полностью – 46 респондентов; частично – 17 респондентов; не удовлетворяет – 2. Польза обществу: удовлетворяет потребность полностью – 46 респондентов; частично – 18 респондентов; не удовлетворяет – 1. Помощь людям: удовлетворяет потребность полностью – 46 респондентов; частично – 15 респондентов; не удовлетворяет – 4. Самореализация: удовлетворяет потребность полностью – 37 респондентов; частично – 25 респондентов; не удовлетворяет – 3. Саморазвитие: удовлетворяет потребность полностью – 32 респондентов; частично – 27 респондентов; не удовлетворяет – 6. Новые знания, опыт: удовлетворяет потребность полностью – 35 респондентов; частично – 27 респондентов; не удовлетворяет – 3. Самооценка: удовлетворяет потребность полностью – 34 респондентов; частично – 28 респондентов; не удовлетворяет – 3. Безопасность: удовлетворяет потребность полностью – 30 респондентов; частично – 29 респондентов; не удовлетворяет – 6. Потребности в самоуважении, помощи обществу и людям, удовлетворены больше других – социально значимая деятельность способствует удовлетворению данных потребностей. Наиболее не удовлетворена потребность в саморазвитии – многие специалисты не видят перспективы в профессии, для них, с определённого момента наступает предел роста (отсутствие образования, личностные особенности и др.), что сказывается на уровне мотивации и заинтересованности, увеличивает эмоциональную нагрузку. Также наиболее неудовлетворена потребность в безопасности – что очевидно, поскольку экстремальная деятельность объективно опасна, но в том числе данный факт (неудовлетворённость потребности) может указывать на несоответствие условиям формирования субъективной безопасности в рамках организации и (или) команды, что мешает в полной мере выполнять профессиональные задачи.

Заключение (Conclusions). Значения переменных респондентов находятся в пределах высокого и среднего уровня, в рамках всей выборки. Больше половины респондентов проявляют активность, общительность. Значительная часть респондентов демонстрируют дружелюбие, сотрудничество, зависимость от группы, привязанность, склонны к волевой саморегуляции поведения. В большей степени респонденты предрасположены к эмоциональной сдержанности. Почти половина респондентов склонна к экспрессивному поведению: любопытство; любознательность; артистичность; сензитивность. Различия между, условно, «малоопытными» и «опытными» специалистами наблюдаются при анализе темперамента, характера, жизненной удовлетворённости, самоактуализации, индивидуального опыта. Ценностные ориентации и жизненное предназначение во многом схожи, и здесь специалисты не различаются вне зависимости от стажа.

- Приоритеты пожарных направлены в сторону здоровья, профессиональной деятельности и социальной активности, важным является материальное благополучие. Реализация целей предполагается за счёт получения необходимых знаний и приобретения опыта, исполнительности, ответственности, аккуратности, также не маловажно позитивное отношение к жизни и создание положительного образа. По-разному относятся пожарные к активной деятельности, жизненной мудрости, материальной обеспеченности, красоте природы и искусству. Также определены различия в подходах к реализации индивидуальных ценностных ориентиров.

- Выраженными являются такие категории как: «поддержка других»; «внутренний локус контроля»; «разнонаправленность предназначений»; «вера в осуществимость и действенность в осуществлении жизненных предназначений». Больше половины пожарных осуществляют свои жизненные предназначения, только у трети есть необходимые личностные ресурсы для их реализации. Различий в осознанности, направленности и реализации ЖП между пожарными с разным стажем не выявлено.

- Общее психологическое состояние, степень психологического комфорта и социально-психологической адаптированность пожарные оценивают, в основном, на высоком и низком уровне, в меньшей степени наблюдаются средние значения данных параметров. В сравниваемых группах различий не обнаружено.

- Самоактуализация большей части пожарных участвующих в исследовании находится на нормативном уровне. Наблюдается существенный разброс значений большинства переменных, что показывает различный уровень реализации потенциала. Различия в группах обнаружены: в способности ориентироваться во времени, т. е. отношение к прошлому, настоящему и будущему; гибкости поведения в зависимости от ситуации; в способности принимать себя (самопринятии); творческом потенциале.

- Большинство пожарных удовлетворены своей профессиональной деятельностью, однако это касается только непосредственного участия в боевых действиях, другие аспекты службы вызывают, в основном, негативные реакции.

Выраженность изучаемых в рамках исследования критериев психологической безопасности, в основном, находится в пределах средних значений, высокие показатели по всем критериям не зафиксированы. Сформированность ПБ зависит от причин, которые включают: доверие; возможность делиться проблемными вопросами и ситуациями без негативных последствий; коммуникацию; взаимопомощь и понимание членов группы и руководства; возможность реализоваться в рамках профессии. При выполнении экстремальной деятельности (даже учитывая её объективную опасность) психологически безопасная среда, предположительно сформирована, поскольку обеспечивается конструктивная коммуникация (обмен знаниями, опытом), доверительное отношение, взаимовыручка, которые необходимы для решения поставленных задач. При осуществлении общих (не экстремальных) задач, не всегда могут быть выполнены требуемые для формирования ПБ условия (критерии) в полной мере, а именно: коммуникация затруднена из-за опасения наложения санкций (замалчивание проблемных ситуаций); не складываются доверительные отношения с руководством, по разным причинам межличностного характера, из-за не совпадения ожиданий в рамках психологического контракта; взаимопомощь ограничивается рамками группы, организационная поддержка осуществляется крайне редко; возможность самореализации в рамках профессиональной деятельности затруднена. Можно предположить, что психологически безопасная среда сформирована частично, большинство пожарных не ощущают себя в психологической безопасности в полной мере.

Сложности при проведении исследования: большое количество и объём опросников; незаинтересованность личного состава, в связи с распространённым мнением о бесполезности психологии; наличие «усталости» от постоянного заполнения опросников (распространяется и на молодых сотрудников) в рамках профессиональной деятельности (психологическое сопровождение сотрудников МЧС), от чего достоверность предоставляемой респондентами информации остаётся под вопросом. Практически полное отсутствие достоверных научных данных в рамках проблематики, в связи с чем требуется всестороннее изучение множества вопросов, касающихся ПБ пожарных, необходимы дальнейшие исследования, формирование выборки исключительно из заинтересованных в исследовании и результатах специалистов.

Пожарные при выполнении профессиональной деятельности постоянно находятся в опасных условиях и о безопасности здесь говорить не приходится, стоит рассматривать деятельность специалистов пожарной охраны именно со стороны опасности: психическая опасность (Субботина, 2021); уровни психической опасности; методы саморегуляции в опасных условиях и снижение субъективной опасности до приемлемого уровня.

Благодарности

Автор выражает благодарность рецензентам за внимательное прочтение, качественный анализ текста, предложения и замечания.

Список литературы

Агапов В.С., Красноштанова Н. Н. Теоретическое обоснование модели психологической безопасности субъектов служебной деятельности // Психология и педагогика служебной деятельности. 2024. №2. С. 17-22. https://doi.org/10.24412/2658-638X-2024-2-17-22.

Алмазова С.Л. Методы психологической диагностики: учеб. пособие. Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т., 2010. 116 с.

Гозман Л.Я. Самоактуализационный тест. Москва: Рос. пед. агентство, 1995. 43 с.

Духновский С.В. Диагностика межличностных отношений. Психологический практикум. СПб.: Речь. 2009. 141 с.

Заболоцкая А.В., Ткачева Е.Г. Психологическая безопасность личности в интернете // Автономия личности. 2022. №1(27). С. 91-97.

Катанский С.А., Колобаев С. А. Психологическая безопасность личности в социальных процессах карьерного роста // Национальная безопасность. 2022. №4. С. 40-49. https://doi.org/10.7256/2454-0668.2022.4.38299.

Колобова С.В., Ичитовкина Е.Г. Исследование факторов риска, способствующих нарушению психологической безопасности у мирного населения прифронтовых территорий // Северо-Кавказский психологический вестник. 2023. №1. С. 5-15.

Мотков О.И. Методика «Жизненное предназначение» / Газета Школьный психолог. 1998. № 36. С. 8-9.

Психология безопасности: учебное пособие для академического бакалавриата / Донцова А.И., Зинченко Ю.П., Зотова О.Ю., Перелыгина Е.Б. М.: Юрайт, 2015. 276 с.

Пазухина С.В. Подходы к построению общения и взаимодействия с современными детьми в контексте обеспечения их психологической безопасности // Ped.Rev. 2024. №1 (53). С. 133-140. https://doi.org/10.23951/2307-6127-2024-1-133-140.

Субботина Л.Ю. Что понимать под состоянием безопасности личности // Ярославский психологический вестник. 2021. № 3 (51). С. 37-42.

Такасаева К.Р. Морально-психологические факторы профессиональной деформации личности сотрудника ОВД: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. к-та. психол. наук. Москва. 2001. 26 с.

Хромов А.Б. Пятифакторный опросник личности: Учебно-методическое пособие. Курган: Изд-во Курганского гос. Университета. 2000. 23 с.

Bransby D., Kerrissey M., Edmondson A. Paradise Lost (and Restored?): A Study of Psychological Safety over Time // Academy of Management Discoveries. 2024. Vol. 1. P. 155-162. https://doi.org/10.5465/amd.2023.0084.

Edmondson A., Lei Z. Psychological safety: The history, renaissance, and future of an interpersonal construct // Annu. Rev. Organ. Psychol. Organ. Behav. 2014. Vol. 1. P. 23-43. https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-031413-091305.

Fenner S., et al. Effect of lean implementation on team psychological safety and learning // International Journal of Operations & Production Management. 2023. Vol. 43. P. 308-331. https://doi.org/10.1108/IJOPM-04-2022-0238.

Ito A., et al. A concept analysis of psychological safety: Further understanding for application to health care // Nursing Open. 2022. Vol. 9. P. 467-489. https://doi.org/10.1002/nop2.1086.

Liu B., et al. Perceived destination restorative qualities in wellness tourism: The role of ontological security and psychological resilience // Journal of Travel Research. 2024. P. 1-18. https://doi.org/10.1177/00472875241230019.

O'Hara K., Cummings E., Davies P. Interparental conflict and adolescent emotional security across family structures // Family process. 2024. Vol. 63. P. 265-283. https://doi.org/10.1111/famp.12872.

Pashentsev E. General content and possible threat classifications of the malicious use of artificial intelligence to psychological security // In the Palgrave handbook of malicious use of ai and psychological security. 2023. P. 23-46.

Rogers C. On Becoming a Person: A Therapists View of Psychotherapy. Boston, 1961. 218 p.

Sharbatian M., Omrani M. Sociological analysis of the relationship between sense of security and psychological capital (Case study: citizens aged 15 to 64 years old in Khorasan Razavi) // Sociological analysis. 2021. Vol. 23. P. 1-32.

Walton C., et al. Psychological safety for mental health in elite sport: a theoretically informed model // Sports Med. 2024. Vol. 54. P. 557-564.

Yuldasheva M. Peculiarities of psychological safety // Journal of child psychology and psychiatry. 2024. Vol. 7. P. 7-14. https://doi.org/10.5281/zenodo.10788166.

Yarmohammadi T., Teymouri S., Rajaei A. The effectiveness of emotion-focused therapy on psychological security in women involved in domestic violence // Iranian journal of educational research. 2024. Vol. 3. P. 195-206. https://doi.org/10.22034/3.1.195.