Введение (Introdaction). Одним из основных путей развития высшего образования является его нарастающе интегративный характер, который отражает важнейшие процессы в науке и промышленности. Интеграция и междисциплинарность в образовании − давняя и достаточно исследованная в педагогической науке тема. Но в настоящее время интегративный подход стал не просто желаемым, а необходимым условием для успешного формирования профессиональных компетенций, которые развиваются не в рамках одной дисциплины, а только на основе междисциплинарного знания и учебной деятельности, по возможности приближенной к будущей профессиональной.

В современном техническом и научном мире уже практически нет задач, которые возможно было бы решить силами специалистов лишь в какой-то одной области, нет промышленных проектов, реализовать которые можно было бы с опорой только на узко техническое знание, без привлечения ресурсов экономики, экологии, социальной психологии и других областей науки и практики. История развивается циклично, и когда-то ставшее новаторским разделение общефилософского знания на отдельные научные дисциплины, переход от универсальных мыслителей к узкой специализации в свою очередь уходит в прошлое. Синтез отдельных научных и прикладных отраслей на новом уровне стал необходимостью, только теперь он осуществляется не одной выдающейся личностью, а междисциплинарным коллективом. В таком коллективе каждый сотрудник должен не просто хорошо владеть своей узкоспециализированной областью, но и эффективно выстраивать профессиональное взаимодействие с представителями других сфер для решения общей производственной или научной задачи. Для этого ему необходимо осознавать значимость смежных отраслей и самому, хотя бы отчасти, владеть междисциплинарным знанием. Таким образом, современная инженерная деятельность вновь становится выражено междисциплинарной. Подготовка к ней в вузе должна опираться на интегративный подход в образовании. В то же время, применение данного подхода сопряжено с некоторыми трудностями. Среди них: необходимость для преподавателя хорошо владеть предметным полем ряда смежных (а иногда и далеких друг от друга) дисциплин; сложности при отборе и структурировании содержания междисциплинарных курсов ввиду недостаточно разработанной методологии и методики; проблемы в понимании и принятии таких курсов со стороны студентов. В нашей статье мы хотели бы обратить внимание на ряд аспектов, позволяющих приблизиться к преодолению этих трудностей.

Серьезнейшая задача высшего инженерного образования, которая может быть решена только на основе интегративного подхода − это формирование как компетенций (которые интегративны по своей сути), предусмотренных ФГОС, так и метакомпетенций. Сущность и значимость последних достаточно обосновали как зарубежные (Biggs, 1985; Brown, 1993; Dimitrova, 1998; Le Deist, Winterton, 2005; Van Der Merwe, Verwey, 2007 и др.), так и отечественные исследователи (Холодная, 2002; Хуторской, 2012 и др.). Именно такие метакомпетенции делают возможным адаптацию обладающего ими специалиста высокого класса к быстрым изменениям, профессиональной деятельности в условиях высокой степени неопределенности, что современном мире востребовано практически в любой сфере. Развитие метакомпетенций позволит в дальнейшем выпускнику магистратуры:

эффективно решать сложные профессиональные проблемы, осознавать свои когнитивные процессы, владеть самоанализом, саморегуляцией;

работать с информацией, анализировать степень ее достоверности и делать верные выводы, генерировать эффективные пути решения проблем;

осуществлять самостоятельный поиск новой информации, понимать важность самообучение и саморазвития;

эффективно взаимодействовать, сотрудничать с самыми разными людьми, работать в команде.

Можно отметить также, что «воспитание социально- и профессионально-значимых качеств личности будущих инженеров в вузе является актуальной научной и практической проблемой развития современных технических вузов» (Туманов, 2025: 6). Воспитательный же потенциал гуманитарных дисциплин в вузе, направленный на активизацию самовоспитания, наилучшим образом раскрывается именно в интегративном образовательном процессе, поскольку в этом случае воспитательное воздействие опирается на профессионально значимое содержание образования.

В области интеграции образования проводили изыскания Б.В. Ахлибинский (Ахлибинский, 1984), В.С. Безрукова (Безрукова, 1994), М.Н. Берулава (Берулава, 1998), А.Я Данилюк (Данилюк, 2001), З.С. Сазонова (Сазонова, 2008), В. Урбанек (Урбанек, 1989), Н.К. Чапаев (Чапаев, 2005) и др. Такой подход, с нашей точки зрения, подразумевает несколько уровней, в числе которых:

интеграция образования, науки, бизнеса и производства, выражающееся во все более тесном взаимодействии вузов с промышленными предприятиями и научными центрами, которое может реализоваться по самым различным моделям, например, описанными Н.Р. Кельчевской и М.И. Срогович (Кельчевская, Срогович, 2002), О.В. Бычковой (Бычкова, 2013),

П.Е. Трояном (Троян и др., 2023), в том числе связанными с расширением сети базовых кафедр, целевой подготовкой, развитием передовых инженерных школ, трансфером технологий, введением профессионального экзамена и активацией проектной деятельности студентов);

межвузовское и межкафедральное взаимодействие, интегрированные образовательные программы, объединяющие несколько направлений подготовки, которые уже реализуются во многих технических вузах России (концепция, развиваемая Б.И. Бедным и О.А. Кузенковым (Бедный, Кузенков, 2016), Э.С. Бабаевой (Бабаева, 2014) и др).

создание интегрированных учебных курсов, объединяющих, например, предметную профильную и языковую подготовку (Борщева, 2011; Казначеева,Челнокова, 2015; Сысоев, 2021

и др.);

достаточно давняя, но по-прежнему актуальная и в нашей стране, и за рубежом (Spelt, Biemans, Tobi and Luning, 2009; James Jacob, 2015; Bear and Skorton, 2019; Labouta, Adams, Anikovskiy, Kenny, Reid, and Cramb, 2022; Schijf, Van Der Werf and Jansen, 2022), идея значимого вклада междисциплинарных связей в обучении.

Есть и работы, в которых особое внимание уделяется междисциплинарности в подготовке будущих инженеров (Lattuca, Knight, Seifert, Reason and Liu, 2017).

Но, следует отметить, что на всех этих уровнях реализация интеграции в образовании невозможна без ее активного принятия субъектами образовательного процесса, преподавателями и студентами. И если относительно первых в этом отношении все не плохо, в последнее время идеи педагогической интеграции как необходимой составляющей подготовки современных инженерных кадров все более проникают в наше педагогическое сообщество, то со студентами не все так однозначно. Между тем, мы понимаем, что образовательный процесс подразумевает активное субъект-субъектное взаимодействие педагога с обучающимся, в котором крайне важны самостоятельная постановка и принятие последним целей обучения. «Актуализация субъектного профессионально-ориентированного опыта студентов и включение его в учебную деятельность; расширение субъектных функций студентов в образовательном процессе; проблематизация личностно-ценностных установок» (Ерошенкова, 2013: 141) позитивно влияют на мотивационно-целевую сферу личности студента и их учебно-профессиональную самореализацию. Кроме того, именно юношеский возраст представляет собой период, одним из важнейших когнитивных новообразований которого является формирование у молодого человека целостной, интегративной картины мира и будущей профессиональной деятельности.

В последнее время, в рамках субъект-субъектного подхода, стали появляться работы, в которых эмпирически подтверждается, что на результат междисциплинарного обучения влияют, в числе прочего, личные взгляды студентов (Kelly and Finlason, 2020; Oudenampsen, van de Pol, Blijlevest et al., 2023). Но существует не так много исследований и практических рекомендаций, направленных на повышение осознания студентами междисциплинарного характера их будущей профессиональной деятельности и, как следствие, необходимости междисциплинарного подхода в обучении.

Цель работы – теоретически обосновать и апробировать применение интегративного подхода к обучению студентов магистратуры технических направлений подготовки психолого-педагогическим дисциплинам, обращая при этом особое внимание на осознание и принятие такого подхода обучающимися (на примере дисциплины «Инженерная педагогика и психология»).

Материалыиметоды (Methodology and methods). В работе были рассмотрены некоторые аспекты того, как в рамках дисциплины «Инженерная педагогика и психология» (ИПиП), изучаемой магистрантами технических направлений подготовки в Казанском национальном исследовательском технологическом университете, реализуется задача применения интеграции и междисциплинарности с точки зрения наполнения содержания курса и донесения до студентов идеи интегративности будущей профессиональной деятельности и, как следствие, получаемого образования, как необходимого условия успешного профессионального развития. Также внимание было обращено на то, каким образом следует доносить до студентов сущность и необходимость интегративного подхода в их подготовке, было проанализировано их мнение о необходимости изучения психолого-педагогических дисциплин и их видение междисциплинарности в обучении.

В работе был применен ряд теоретических и эмпирических методов исследования, таких, как: анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, сравнение, классификация, тестирование (тест-опросник ШАМ − шкалы академической мотивации Т.О. Гордеевой, О.А. Сычева, Е.Н. Осина), наблюдение, анализ учебной документации и результатов деятельности обучающихся, методы математико-статистической обработки эмпирических данных. В исследовании приняли участие 183 студента магистратуры, обучающихся в Казанском национальном исследовательском технологическом университете по направлениям подготовки 19.04.01 «Биотехнология», 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения», 09.04.02 «Информационный системы и технологии». Это позволило нам получить достоверные результаты и сделать определенные выводы.

Нами, совместно с другими сотрудниками кафедры профессионального и педагогического образования Казанского национального исследовательского технологического университета, была разработана программа дисциплины «Инженерная педагогика и психология». Этот курс реализуется в нашем вузе для магистрантов таких направлений, как, например, 19.04.01 «Биотехнология», 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника», 09.04.02 «Информационный системы и технологии» и ряда других.

Основными целями освоения дисциплины являются:

формирование знаний о психолого-педагогических основах инженерной деятельности;

обучение технологиям и методам организации учебного процесса;

обучение способам применения активных и интерактивных способов организации процесса подготовки специалистов в условиях внутрифирменного обучения;

раскрытие сущности процессов, происходящих в современном образовании, тенденциях развития инженерной деятельности;

развитие умений организации и руководства работой трудового коллектива;

овладение готовностью к самообразованию и саморазвитию.

В процессе разработки и апробации курса в него вносились изменения и дополнения, в том числе — на основе учета мнения студентов, призванные усилить его профессионально ориентированную составляющую.

Научные результаты и дискуссия (ResearchResultsandDiscussion). Дисциплина «Инженерная педагогика и психология» задумывалась как необходимый элемент образования в инновационном исследовательском технологическом университете, который позволяет сформировать у будущих инженеров компетенции, связанные с межличностным и межкультурным взаимодействием в междисциплинарной команде, организацией корпоративного обучения и повышения квалификации сотрудников предприятия, пониманием психологических основ взаимодействия человека и техники, овладением способами профессионального саморазвития и построения своей непрерывной образовательной траектории. Это интегративный курс, построенный на стыке психологии профессиональной деятельности и инженерной педагогики, а также связанный с рядом смежных дисциплин и техническим знанием. Изучение таких тем, как, например, «Профессиональное развитие личности инженера», «Структура деятельности и информационные возможности человека-оператора», «Коммуникация в профессиональной деятельности инженера», «Самоорганизация учебной деятельности», «Система повышения квалификации технических работников» и ряда других позволяет магистрантам новым взглядом посмотреть на будущую профессию и отработать навыки, которые будут им необходимы в дальнейшем, но не могут быть в полной мере получены в рамках технических дисциплин.

Изучение данного курса, помимо лекционных, предусматривает достаточное количество семинарских (практических) занятий. На них студенты выполняют и практические работы, связанные с овладением наиболее важными, ключевыми навыками. Например, в самом первом задании обучающимся предлагается написать аналитическое эссе, описать свой опыт обучения в бакалавриате и изложить свои взгляды на то, каким должен быть современный бакалавриат по близким инженерным специальностям. Интересно было увидеть, что магистранты осознают значимость дисциплин гуманитарного цикла. Вот некоторые выдержки из их работ: «Для современного специалиста недостаточно наличие знаний только в своей области. Изучение гуманитарных, смежных, междисциплинарных наук делают большой вклад для формирования разносторонней личности, дают возможность понять общую научную картину мира, делают компетентным во многих и других вопросах, а также повышает конкурентоспособность специалиста. Поэтому усвоение непрофильных дисциплин оказывает только положительного влияния на формирование образованного и разностороннего во многих областях профессионала»; «Изучение непрофильных (гуманитарных) наук дает общее представление о вещах в мире, расширяет общий кругозор и эрудицию, помогает социализироваться, учит мыслить и ясно излагать свою точку зрения по тем или иным вопросам». Подобное же задание ранее выполнялось группой аспирантов технических и естественно-научных направлений, проанализировать их ответы оказалось достаточно информативно и полезно для совершенствования рефлексивного аспекта интегративной психолого-педагогической подготовки (Старшинова, Вавилова, 2020).

В другом задании студентам предлагается прописать «Я-концепцию» своего профессионального и личностного развития, отразив там «вершины», которые они хотят достичь, пути, способы и сроки их достижения. Работа позволяет задуматься о построении своей профессиональной траектории, личностном росте.

Помимо индивидуальных, есть и задания, которые необходимо выполнять в группах по 2-3 человека, что позволяет попутно усовершенствовать навыки командной работы. Они связаны с развитием навыков профессионально-педагогической деятельности, которые понадобятся, например, в сфере обучения персонала. Студентам предлагается: подготовить и провести учебное занятие с презентацией по дисциплине; разработать и презентовать программу повышения квалификации сотрудников предприятия, деятельность которого связана с направлением магистерской подготовки (выбрав реальное предприятие региона, контингент обучающихся, тему программы, разработав ее структуру и содержание, рассчитав объем финансовых затрат). Выполнение таких заданий не только позволяет им отработать базовые профессионально-педагогические навыки, которые в дальнейшем будут нужны как для самообразования в течении всей жизни, так и для обучения сотрудников предприятий. Оно также позволяет получить более полное представление о скрытой от них составляющей учебного процесса — труде преподавателя, что повышает в их глазах ценность обучения и увеличивает осознанность их учебной деятельности.

Но одним из первых, сразу после написания аналитического эссе, студенты выполняют практическое задание, которое называется «Анализ компетенций магистра по направлению...» (указывается направление их магистерской подготовки). Это задание позволяет им понять, каковы цели их обучения в магистратуре, на что им стоит обратить внимание, а также сформировать целостное видение учебного процесса и осознание важности междисциплинарного подхода для формирования необходимых в будущей профессиональной деятельности компетенций. Задание включает в себя несколько этапов. Сначала необходимо проанализировать ФГОС по своему направлению подготовки, выделить группы компетенций, которые должны быть достаточно сформированы к моменту окончания магистратуры. Затем магистрантам предлагается оценить, на сколько эти компетенции у них сформированы в настоящее время.

Из 183 студентов, работы по самоанализу компетенций которых мы изучили, около половины (50,27%) полагают, что у них на, как минимум, среднем уровне уже сформировано до 25% необходимых компетенций. 9,29% студентов считают, что до 60 % компетенций у них сформированы в достаточной степени (как правило, это те, кто уже работает по специальности). И менее 15 % признали, что практически все компетенции на данный момент мало развиты (в качестве причин тут можно говорить, как о низкой самооценке, так и о проблемах, возникающих при резкой смене образовательного трека, когда выпускники бакалавриата поступают в магистратуру по совершенно иной специальности).

Далее, от ФГОС студенты переходят к анализу своего учебного плана, и для тех из компетенций, которые. Как они считают, наименее развиты, выписывают формирующие их дисциплины. Очевидно, что именно на эти дисциплины в дальнейшем будет необходимо обратить особое внимание.

И, наконец, последним этапом работы является выявление межпредметных связей дисциплины «Инженерная психология и педагогика» с другими дисциплинами учебного плана, уделяя особое внимание тем из них, которые были выписаны ранее, как направленных на развитие «отстающих» компетенций. Эти связи было необходимо отразить на схеме.

Приведем отдельные результаты этого этапа работы. Например, студентка магистратуры по направлению 19.04.01 «Биотехнология» считает, что ниже среднего у нее развиты следующие компетенции: УК-2 Способен управлять процессом на всех этапах его жизненного цикла; ОПК-3 Способен разрабатывать алгоритмы и участвовать в разработке программ в сфере своей профессиональной деятельности; ОПК-6 Способен разрабатывать и применять на практике инновационные решения в научной и производственной сферах…; ОПК-8 Способен разрабатывать научно-техническую и нормативно-технологическую документацию на биотехнологическую продукцию, готовить материалы для защиты объектов интеллектуальной собственности. Эти компетенции, согласно учебному плану, формируются на основе дисциплин:

«Цифровые технологии в образовании» (ЦТвО);

«Экономический анализ управления производством» (ЭАУП);

«Пути решения проблем современной биотехнологии» (ПРПСБ);

«Методологические основы исследований в биотехнологии» (МОИБТ).

Другой студент магистратуры по направлению 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения» (К.Д.) выделил в качестве наименее развитых на данный момент компетенции: УК-5 Способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия (дисциплины учебного плана «Профессионально ориентированный иностранный язык» (ПОИЯ) и «Современные методы исследований сырья и продукции питания» (СМИСиПП)); ОПК-2 Способность разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологического процесса производства продукции различного назначения (дисциплины «Инженерная реология пищевых продуктов» (ИРПП), «Методология науки о пище и питании» (МНоПиП)); ОПК-3 Способность оценивать риски и управлять качеством процесса и продукции путем использования и разработки новых высокотехнологичных решений (дисциплины «Экономический анализ и управление производством» (ЭАиУП), «Управление качеством продукции животного происхождения» (УКПЖП)). Он счел нужным рассмотреть межпредметные связи дисциплины «Инженерная педагогика и психология» с другими дисциплинами из учебного плана не только магистратуры, но и оконченного ранее бакалавриата, такими как: «Психология и педагогика», «Социология», «Философия», «Планирование карьеры», «Биофизика», «Организация производства и предпринимательство в АПК».

Отметим, что студенты магистратуры по инженерным направлениям имели общее представление о межпредметных связях, но не всегда корректно смогли отразить их с точки зрения предыдущего, последующего или одновременного изучения дисциплин. Сложно говорить о «правильности» или «неправильности» их ответов, скорее речь идет о представлении, мнении обучающихся. Представляется интересным, что многие увидели связи ИПиП не только с гуманитарными, но и со специальными дисциплинами.

Дисциплины образовательной программы магистратуры, с которыми отметило взаимосвязь «Инженерной педагогики и психологии» наибольшее количество студентов:

«Инновационные образовательные технологии» (99,45 % студентов);

«Педагогическая практика» (99,45%);

«Цифровые технологии

в образовании» (98,91%);

«Экономический анализ

и управление производством» (83,61%);

«Бизнес-планирование» (75,41%);

«Профессионально-ориентированный иностранный язык» (74,32%);

«Основы проектной деятельности» (67,76%);

«Организация и планирование научных исследований» (63,39%);

«Компьютерное моделирование

и оптимизация технологических процессов» (61,20%);

«Управление проектами в IT сфере» (56,83%);

«Безопасность жизнедеятельности» (51,91%);

«Физико-химические процессы технологий продукции общественного питания» (51,37%);

«Учебная и производственная практика» (50,81%).

Остальные дисциплины учебного плана магистратуры посчитали взаимосвязанными с ИПиП менее 50% студентов. Таким образом, студенты магистратуры отнесли к взаимосвязанным с «Инженерной педагогикой и психологией» как смежные дисциплины, связанные с образовательным процессом, так и другие, гуманитарные и, казалось бы, строго технические, специальные. Отметим, что мы, преподаватели вряд ли сами увидели такие разнообразные связи.

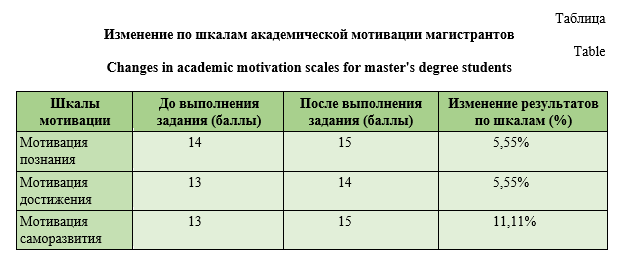

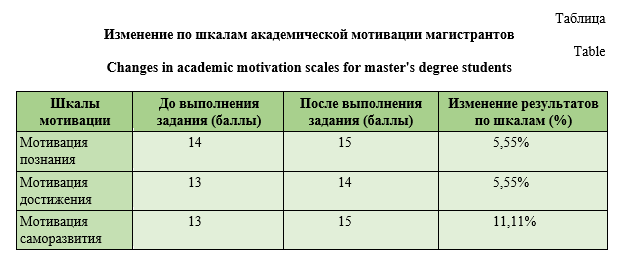

Надо сказать, что сами магистранты высоко оценили практическую пользу от выполнения этого, казалось бы, теоретико-аналитического задания. Многие из них, как это ни удивительно, впервые ознакомились с ФГОС по своему направлению подготовки и учебным планом. Рефлексия помогла им понять, какие нужно ставить себе учебные цели, почему преподаватели выдвигают те или иные требования, в чем практическая польза изучения различных дисциплин. Проведенная работа также способствовала росту осознанности учебной деятельности, повышению удельного веса внутренней учебной мотивации в составе мотивационного комплекса, что было отслежено с помощью опросника Шкалы академической мотивации (ШАМ) Т.О. Гордеевой, О.А. Сычева, Е.Н. Осина (Гордеева, Сычев, Осин, 2014). С точки зрения авторов опросника, созданного на основе теории самодетерминации E. Deci и R. Ryan (Deci and Ryan, 2000; 2008) «внутренняя академическая мотивация включает мотивы познания, достижения и саморазвития», а «внешняя мотивация, в свою очередь, включает различные типы регуляции, связанные как с удовлетворением, так и с фрустрацией базовых потребностей в автономии и компетентности» (Гордеева, Сычев, Осин, 2014: 105). Согласно результатам теста, среднее по выборке студентов (183 человека) значение по всем трем шкалам (составляющим) внутренней академической мотивации возросло (табл.).

Сравнение изменений средних по выборке респондентов результатов с помощью t-критерия Стьюдента показывает, что различия до и после выполнения задания достоверны при уровне значимости p<0.05 по шкалам мотивации познавательной и достижения, и при уровне значимости p<0.01 по шкале мотивации саморазвития.

Наши наблюдения и непосредственно отзывы студентов показали, что они очень заинтересовались как изучаемым в рамках дисциплины теоретическим материалом, так и практическими заданиями. Магистранты посчитали ее полезной и нужной для личностного развития и профессионального становления, увидели взаимосвязь психолого-педагогического знания со своей будущей профессиональной деятельностью. Мы полагаем, что смогли полностью решить иногда встречающуюся проблему несколько пренебрежительного отношения к «непрофильным», с точки зрения обучающихся по техническим направлениям подготовки, гуманитарным дисциплинам.

Кроме того, одним из важнейших, с нашей точки зрения, итогов изучения курса является позитивное влияние на формирование целостной картины учебной и будущей профессиональной деятельности, вообще интегративной картины мира, что является важным новообразованием для молодых людей к окончанию студенческого возраста.

Заключение (Conclusions). Будущая профессиональная деятельность выпускников магистратуры предполагает не также и управленческие функции, руководство междисциплинарной командой, обучение сотрудников, требует понимания специфики взаимодействия человека и сложной техники. Им предстоит непрерывно учиться в течении всей жизни, что требует продвинутых навыков самообразования и самодетерминации. Таким образом, для них важны развитые не только компетенции, предусмотренные федеральным образовательным стандартом, но и метакомпетенции. И те, и другие поможет более эффективно сформировать психолого-педагогическое знание.

Задачи, стоящие перед высшим инженерным образованием, в настоящее время все более усложняются. Высокая ответственность инженерного корпуса за принятие решений, которые сказываются на экономическом развитии страны, природе и социуме приводят к некоторым противоречиям: с одной стороны, в техническом вузе необходима расширенная, высокоуровневая специальная подготовка, на которую надо отвести основное время, а с другой − невозможно обойтись и без социогуманитарных дисциплин. Это противоречие может быть снято с помощью роста междисциплинарности в обучении, взаимопроникновения технических и гуманитарных дисциплин. Отрадно сознавать, что сами студенты достаточно хорошо понимают и с интересом принимают такой подход. Полагаем, что дальнейшие исследования в русле изучения и внедрения в практику высшего образования интегративного подхода с опорой на субъектность, мнение и заинтересованность в нем студентов, позволят перейти на более высокий уровень целостности и системности профессиональной подготовки.

Высокая степень неопределенности, становление магистратуры как специализированного высшего образования, будущая вариативность сроков обучения в ней в сочетании с ростом потребности в высококвалифицированных инженерных кадрах отечественной промышленности делают востребованными все инструменты, способные помочь росту самодетерминации и осознанности учебной деятельности студентов, гибкости и адаптивности их подготовки. Одним из таких инструментов, является, с нашей точки зрения, интегративный подход в образовании во всех его проявлениях.

Практика реализации разработанного нами на основе интегративного подхода, с учетом междисциплинарных связей, курса «Инженерная педагогика и психология» показала, что такой подход позволяет эффективно осуществлять профессиональную ориентированность для студентов инженерных направлений подготовки и развивать их способность к самодетерминации в обучении. Он также существенно повышает заинтересованность магистрантов технических направлений подготовки к изучению гуманитарных дисциплин. Междисциплинарность, согласно мнению самих студентов, позволяет улучшить востребованные в настоящее время работодателями «Soft skills», а также оказывает положительное влияние на формирование учебной мотивации. Мы полагаем, что существенным фактором, повлиявшим на положительные результаты, являлось то внимание, которое мы, при разработке содержания курса и в процессе обучения, уделяли принятию магистрантами идеи и целей педагогической интеграции. Этому способствовали эксплицитно − наши объяснения взаимосвязей различных предметных полей в процессе обучения, имплицитно − актуализация субъективного опыта обучающихся в ходе выполнения заданий, а через нее − повышение осознанности учебной деятельности и понимания ее взаимосвязи с будущей деятельностью профессиональной.

Не претендуя на новизну с точки зрения самого факта применения интегративного подхода, отметим, что в нашей работе мы постарались в первую очередь обосновать, разработать и реализовать те составляющие этого применения, которые часто остаются «в тени». Мы предлагаем обратить внимание на субъектность обучающихся, их персональный опыт, в нашем случае − осознание ими значимости психолого-педагогического знания для личностного и профессионального становления. Можно предположить, что дальнейшие исследования могут оказаться перспективными в направлении развития методологии и методики создания междисциплинарных курсов. Полагаем, что разработка и реализация таких курсов должна опираться, прежде всего, на осознанное принятие идей педагогической интеграции со стороны всех субъектов образовательного процесса, как педагогов, так и обучающихся.

Список литературы

Ахлибинский Б.В. Категориальный аспект понятия интеграции // Дидактика как основа интеграции научного знания. Л.: Изд-во ЛГУ. 1984. Вып. 12. С. 50-59.

Бабаева Э.С. Основные характеристики интегрированных программ обучения // Евразийский Союз Ученых. 2014. №5-2. С. 13-15. DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.

Бедный Б.И., Кузенков О.А. Интегрированные образовательные программы «академическая магистратура − аспирантура» // Высшее образование в России. 2016. №5. С. 21-32. DOI:10.31992/0869-3617-2016/5-261536.

Безрукова В.С. Интеграционные процессы в педагогической теории и практике. Екатеринбург: Деловая книга. 1994. 152 с.

Берулава М.Н. Теоретические основы интеграции образования. М.: Совершенство. 1998. 174 с.

Борщева О.В. Структура интегративного подхода к обучению иностранному языку // Вестник Московского гуманитарного университета им. М.А. Шолохова. Серия «Педагогика и психология». 2011. №1. С. 5-9.

Бычкова О.В. Модели взаимодействия вузов и промышленности в России // Экономическая социология. 2013. №1. С.120-123.

Гордеева Т.О., Сычев О.А., Осинюк Е.Н. Опросник «Шкалы академической мотивации» // Психологический журнал, 2014. Т.35. №4. С. 96-107. DOI:10.17759/pse.2017220206.

Данилюк А.Я. Теоретико-методологические основы проектирования интегральных гуманитарных образовательных пространств: Дис. ... д.-ра пед. наук. Ростов-на-Дону. 2001. 347 с.

Ерошенкова Е.И. Педагогические условия развития учебно-профессиональной самореализации студентов в образовательной среде вуза // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2013. №3. С.139-145. DOI:10.37482/2687-1505.

Казначеева С.Н., Челнокова Е.А. Интеграция иностранного языка и специальных дисциплин в высших учебных заведениях // Международный научно-исследовательский журнал. 2015. №4-3(35). С. 9-12. DOI: 10.60797/IRJ.2025.158.109.

Кельчевская Н.Р., Срогович М.И. Разработка механизма взаимосвязи вуза и предприятия − объективная необходимость XXI века. Екатеринбург: ГОУ УГТУ-УПИ. 2002. 112 с.

Модели взаимодействия вузов и предприятий / Троян П.Е., Сахарлов Ю.В., Чистоедова И.А., Каранский В.В. // Современное образование: интеграция образования, науки, бизнеса и власти. трансформация образования, науки и производства − основа технологического прорыва: Материалы международной научно-методической конференции. В 2 ч. Часть 2. Томск. 2023. С. 130-137.

Сазонова З.С. Интеграция образования, науки и производства как методологическое основание подготовки современного инженера: Автореф. дисс. ... д-ра пед. наук. Казань. 2008. 38 с.

Старшинова Т.А., Вавилова Е.Л. Рефлексия процесса обучения как важный аспект интегративной психолого-педагогической подготовки // Казанский педагогический журнал. 2020. №5. С. 71-76. DOI: 10.34772/KPJ.2020.142.5.010.

Сысоев П.В. Подготовка педагогических кадров к реализации предметно-языкового интегрированного обучения в вузе // Высшее образование в России. 2021. Т.30. №5. С. 21-31. DOI:10.31992/0869-3617-2021-30-5-21-31.

Туманов А.А. Воспитательные цели и ценности современного российского инженерного образования // Научный результат. Педагогика и психология образования. 2025. Т.11. №1. С. 3-16. DOI: 10.18413/2313-8971-2025-11-1-0-1.

Урбанек В. Интеграция и прогресс в области науки // Интегративные тенденции в современном мире и социальный прогресс / под ред. М.А. Розова. М.: Изд-во Моск. ун-та. 1989. С. 4-19.

Холодная М.А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования. Спб.: Питер. 2002. 272 с.

Хуторcкой А.В. Метапредметный подход в обучении: научно-методическое пособие. М.: Изд‐во «Эйдос»; Изд‐во Института образования человека. 2012. 73 с.

Чапаев Н.К. Педагогическая интеграция: методология, теория, технология: 2-е изд. испр. и доп. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та. 2005. 325 с.

Шабанов О.А. Метакомпетенция и метакомпетентность в рамках компетентностного подхода в образовании // Человек и Образование. 2015. №3 (44). С. 53-56.

Bear A., Skorton D. The world needs students with interdisciplinary education // Issues in Science and Technology. 2019. V. 35(2). P. 60-62. https://www.jstor.org/stable/26948993 (Accessed 30 May 2025).

Biggs J.B. The role of meta-learning in study processes // British Journal of Educational Psychology. 1985. V. 55. P. 185-212. DOI: 10.1111/j.2044-8279.1985.tb02625.x.

Brown B.R. Meta‐Competence: A Recipe for Reframing the Competence Debate // Personnel Review. 1993. V. 22(6). P. 25-32. DOI: 10.1108/EUM0000000000814.

Deci E., Ryan R. Facilitating optimal motivation and psihological well-being across lifes domains // Canadian Psychology. 2008. V. 49. P. 14-23. DOI: 10.1037/0708-5591.49.1.14.

Dimitrova D. Das Konzept der Metakompetenz: Theoretische und empirische Untersuchung am Beispiel der Automobilindustrie. Wiesbaden: Gabler. 2008. 260 p.

James Jacob W. Interdisciplinary trends in higher education // Palgrave Commun 1. 2015. 15001. https://doi.org/10.1057/palcomms.2015.1 (Accessed 18 April 2025).

Kelly R., Finlayson O.E. Interdisciplinary group work in higher education: A student perspective // Issues in Educational Research, 2020. V. 30(3). https://www.researchgate.net/ (Accessed 27 May 2025).

Lattuca L.R., Knight D., Seifert T.A., Reason R.D., Liu Q. Examining the impact of interdisciplinary programs on student learning // Innovative Higher Education. 2017. V. 42. P. 337-353. DOI: 10.1007/s10755-017-9393-z.

Le‐Deist F. Winterton J. What is competence? // Human Resource Development International. 2005. V. 8. (1). P. 27-46. DOI: 10.1080/1367886042000338227.

Oudenampsen J., van de Pol M., Blijlevens N. et al. Interdisciplinary education affects student learning: a focus group study // BMC Med Educ 23. 2023. S. 169. https://doi.org/10.1186/s12909-023-04103-9 (Accessed 13 June 2025).

Ryan R., Deci, E. Self-determination theory and the facilitatiion of intrinsic motivation, social development and well-being // American Psychologist. 2000. V. 55, P. 68-78. DOI: 10.1037//0003-066x.55.1.68.

Schijf J.E., Van Der Werf G.P.C., Jansen E.P.W.A. Measuring interdisciplinary understanding in higher education // European Journal of Higher Education. 2022. P. 1-19. DOI: 10.1080/21568235.2022.2058045.

Spelt E., Biemans H., Tobi H., Luning P. Teaching and Learning in Interdisciplinary Higher Education: A Systematic Review // Educftional Psychology Review. 2009. V. 21(4). P. 365-378. DOI: 10.1007/s10648-009-9113-z.

Using activity theory as an analytical lens to conceptualise a framework for fostering interdisciplinary science habits in postsecondary students / Labouta, H.I., Adams J.D., Anikovskiy M., Kenny N.A., Reid L., Cramb D.T. // International Journal of Science Education. 2022. V. 44(18), P. 2685-2703. DOI: 10.1080/09500693.2022.2146468.

Van Der Merwe L., Verwey A. Leadership meta‐ competencies for the future world of work // SA Journal of Human Resource Management. 2007. V. 5(2). P. 33-41. DOI: 10.4102/sajhrm.v5i2.117.