Менторинг – одновременно инструмент и способ, позволяющий взаимодействовать в контексте извлечения нематериальной выгоды от взаимодействий между ментором и менти-педагогом, несмотря на то, что слово «ментор» в некоторых случаях воспринимается как нравоучительность. Менторинг – это про самостоятельный выбор, про личную ответственность, которую берет на себя профессионал (Спивак, 2015). Ответственность выбора обусловлена тем, что человек не руководствуется общепризнанными идеями про «всяк сверчок, знай свой шесток» или «чем богаты, тем и рады», а предпринимает меры по улучшению окружающей действительности. Для определения данного аспекта необходимо обратиться к разным поколениям сотрудников, поскольку именно с них начинается применение менторинга как инструмента по достижению поставленных целей (Эргашева, 2024). К примеру, современное поколение «зуммеров» действуют именно так: озвучивая свои пожелания к месту работы, к непосредственной деятельности, что не всегда верно трактуется «бэби-бумерами» и некоторыми миллениалами, на фоне чего и возникают разного рода недопонимания. Для более подробного изучения данного вопроса были подобраны специальные методы исследования.

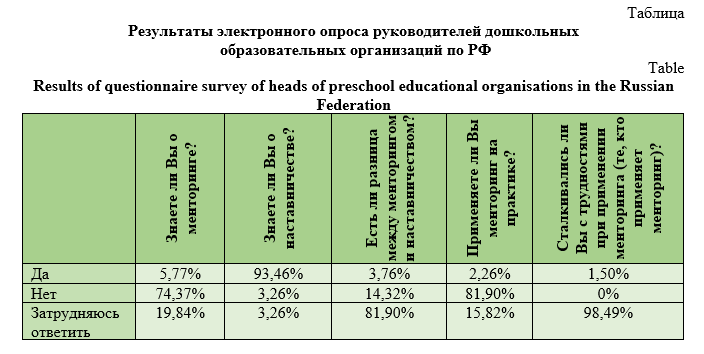

К моменту внедрения научных основ менторинга в отечественную систему дошкольного образования в 2019 году мы столкнулись с проблемой отсутствия практик, способствующих достижению взаимопонимания между менторами и менти-педагогами в детских садах, а также интерпретацией и трактовкой некоторых инструментов и техник для дошкольной организации с позиции эффективного взаимодействия, а также определения отечественной политики в данной области (табл.).

Цель: анализ международных практик с применением менторинга, в том числе его интерпретация и трактовка для дошкольной организации с позиции эффективного взаимодействия, а также определения отечественной политики в данной области.

Материалы и методы исследования (Materials and methods). В Исследование проводилось в Казанском (Приволжском) федеральном университете, на кафедре дошкольного образования с 2019 года, в течении этого времени был осуществлен мониторинг отечественных и мировых практик в области управленческого потенциала с применением научных основ менторинга. Для сбора эмпирического материала мы использовали количественный метод (метод электронного опроса Google Forms, где был учтен: 1) стаж работы; 2) возраст респондентов. Также был проведен метод экспертного мнения, где приняли участие 68 экспертов из сферы дошкольного образования, который позволил учесть следующие параметры: понятийно-терминологический аппарат (у респондентов уточняется понимание и трактовка терминов, их применение относительно возникающих текущих вопросов); мотивационный компонент (чем руководствуются респонденты в процессе принятия решений?); личностный конструкт (основные проблемы, мешающие полноценной работе ментора и менти-педагогов); кейсовый подход (примеры из практики работы менторов); заключительный этап (обобщение и систематизация полученных данных).

В опросе приняли участие 398 респондентов, представителей руководящего состава дошкольной образовательной организации из разных регионов, областей, республик и городов-столиц: в представленном мониторинге приняли участие такие города, как г. Казань и Республика Татарстан, г. Ульяновск и Ульяновская область, г. Самара и Самарская область, г. Саратов и Саратовская область, г. Волгоград и Волгоградская область, г. Нижний Новгород и Нижегородская область, г. Москва и Московская область и г. Санкт-Петербург и Ленинградская область. Стаж работы руководителей - от 1 года 3-х месяцев до 26 лет 7-ми месяцев. Уровень образования: в 83% случаях – высшее, высшее педагогическое – 54%, высшее: профильное - дошкольное – 31%.

Результаты исследования и их обсуждение (Research Results and Discussion). В противовес отечественному наставничеству, которое возникло в 1950-х годах во время научно-технической революции, научные основы менторинга за рубежом возникли в 1970-х годах прошлого столетия. Зачатки менторинга распространились вначале в Соединенных Штатах, а затем плавно перетекли на Западный континент: главным образом в контексте обучения с важными историческими событиями, связанными с борьбой за равенство рабочих мест для женщин и меньшинств, и это было описано как «инновация в американском управлении». Однако есть исторические данные, что в Германии были зафиксированы первые документы, появившиеся касательно менторинга, и относятся они к 1939 году (Meinel, 2011).

Коренные немцы считают, что менторинг призван проявлять внутренние ресурсы руководителей, раскрывая в них новые возможности, а степень осознания этого будет способствовать высокой профессиональной мотивации и формированию способности делегировать ответственность за свою деятельность (Lunsford, 2017).

Образовательные реформы, происходящие в России, учитывают накопленный опыт менторинга. Ключевыми аспектами успешного менторинга является индивидуальный подход, где каждый ментор учитывает уникальные потребности и особенности своего менти-педагога, что позволяет создать доверительную атмосферу, в которой возможен открытый диалог и обмен опытом; постоянная обратная связь и следующая за ней рефлексия, где происходит регулярный и конструктивный диалог. Это необходимо для лучшего понимания своих сильных и слабых сторон, а также для пересмотра и корректирования собственных действий. Создание заинтересованного педагогического сообщества, где важно формировать сообщество практиков, где менторы и менти-педагоги будут обмениваться опытом, делиться успехами и трудностями, а также находить поддержку друг у друга, проявляя ответственное отношение и стержневую культуру открытости за выполнение тех или иных действий в рамках рабочего процесса и социального взаимодействия вне его (Гарифуллина, 2024).

Стержневая культура открытости в дошкольной образовательной среде действительно играет ключевую роль в успешной реализации менторинга. Она создает атмосферу доверия и сотрудничества, что в свою очередь способствует более глубокому пониманию образовательных задач и позволяет находить эффективные решения по взаимодействию со всеми участниками образовательного процесса. Конструктивные отношения между менторами и менти-педагогами обеспечивают взаимное уважение и поддержку, что важно для формирования здоровой и продуктивной рабочей атмосферы не только внутри педагогического коллектива, но и среди детско-родительского коллектива. Прозрачность механизмов профессионального роста помогает избежать недопонимания и конфликтов в разновозрастных коллективах, создавая четкие ожидания от поставленных целей для всех участников образовательного процесса.

Наличие возможностей для саморазвития является неотъемлемой частью культуры открытости, так как оно вдохновляет педагогов на постоянное обучение и совершенствование своих навыков. Это также подчеркивает важность индивидуального подхода к каждому педагогу, учитывая его уникальные потребности и амбиции в саморазвитии.

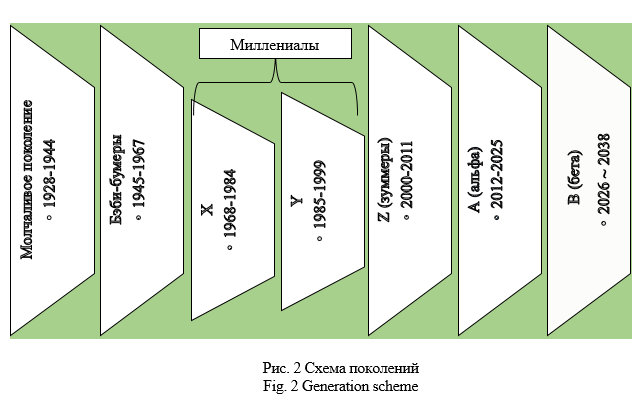

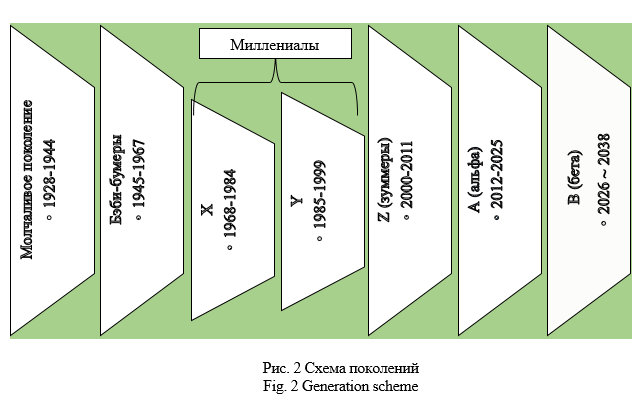

Все эти факторы усиливают мотивацию сотрудников, увеличивают их вовлечённость, что всегда позитивно сказывается на взаимоотношениях в разновозрастном коллективе (отечественная интерпретация «схемы поколений»: с 1945 по 1967 – происхождение бэби-бумеров, с 1968 по 1984 – возникновение поколения «Х», а также их дети с 1985 по 1999 – поколение «Y» (они же повсеместно - миллениалы), зуммеры или поколение «Z» - рожденные c 2000 по 2012 гг., и сразу следующие за ними поколение «А» - альфа – с 2012 года) (рис. 2). Особенно актуально это в настоящее врем, когда на трудовую арену приходят представители поколения «зуммеров».

Современный подход к педагогической культуре и корпоративной этике актуально отражают важные изменения, происходящие в образовательной среде. Акцент на менторинге, включающий в себя горизонтальные структуры (когда каждый может быть лидером в определенной области) и командная работа, способствующая более эффективному обмену знаниями и опытом между поколениями – определяются в культуре партнёрства и обратной связи. Современные менти-педагоги, которые выходят на профессиональный пусть, ценят открытость и возможность обмена мнениями, что способствует созданию более дружелюбной и продуктивной рабочей атмосферы. Для них менторинг, как средство передачи опыта, где важно, чтобы более опытные специалисты делились своими знаниями и навыками с ними - молодыми педагогами, что позволяет сохранить и развить профессиональные традиции в сочетании с индивидуальностью, свободой и независимостью. При более подробном рассмотрении горизонтальных структур предполагается, что проектные команды, где каждый может взять на себя роль лидера в зависимости от ситуации, способствуют более быстрой адаптации к изменениям и повышают уровень вовлеченности менти-педагогов.

В условиях быстро меняющегося мира, где технологии и методы работы эволюционируют с небывалой скоростью просто необходимо эффективное развитие профессиональных отношений. Плоские проектные структуры и горизонтальное взаимодействие в дошкольной организации позволяют каждому члену команды вносить свой вклад и брать на себя лидерские роли в зависимости от ситуации. Это создает более динамичную и мотивирующую рабочую среду, где ценятся идеи и инициативы, независимо от уровня должности. Кроме того, наши прежние исследования (Гарифуллина, 2019-2025) подтверждают, что сочетания эмоционального, духовного и логического интеллектов и умение строить доверительные отношения становятся всё более важными для успешного лидерства. Менторы, которые оказывают поддержку и развивают педагогов дошкольной организации, способствуют созданию культуры сотрудничества и инноваций.

В идеале практика менторинга должна начинаться с детского сада и продолжаться на протяжении всей жизни человека. «Lifelong Lerning» – «образование длиною в жизнь», отчасти это и есть один из основополагающих элементов менторинга (Ваныкина, Сундукова, 2016).

Потребность в менторинге касается разных аспектов жизни человека, это и ранний возраст, когда новый человек приходит в мир - с одной стороны, а с другой – его молодые родители, которые тоже по-своему адаптируются к его появлению. Затем взросление ребенка, поступление его в школу, подростковый возраст и новый виток в развитии – окончание средней школы, профессиональная ориентация, начало обучения в вузе, и, в конечном итоге – профессиональная деятельность (Пастюк, 2014; Розанова, 2014).

В период дошкольного детства происходят следующие случаи «перестройки»: рождение ребенка - в аспекте адаптации к появлению нового человека членами семьи (а не только молодыми родителями); различные кризисы, преодолеваемые в дошкольном периоде, как переходный возраст (притязание на признание – «я-сам!», гендерное самоопределение – «я мальчик/я девочка»); поступление в школу - период подготовки ребенка к обучению в школе, не его только интеллектуальное развитие, но и психологическая готовность. Все это имеет прямое значение к менторингу (Литвинова, Челышева, 2024).

В отечественном пространстве также происходят перемены: внедряются новые технологии работы для всех участников образовательного процесса, задается новый, динамичный темп в деятельности для педагогов с большим стажем и менти-педагогов, однако интерпретация менторинга зачастую сходится в отождествлении понятий о менторинге и наставничестве1. Тем не менее, в вышеизложенном нам удалось определить, что это два диаметрально противоположных «по гибкости» применения понятия (Майер, 2018). Безусловно, введение президентом В.В. Путиным в Трудовой кодекс РФ нормы о наставничестве на работе позволит расширить его возможности с учетом научных основ менторинга, поскольку прогресс деятельности с новыми возможностями современности имеет особый вес.

Лонгитюдные исследования, проведенные на базе Института психологии и образования, Казанского (Приволжского) федерального университета (с 2019 по 2025 годы) доказывают, что классический формат наставничества, в дошкольном образовании - устарело, его сменил менторинг, и это различные по значению понятия, поскольку первое предполагает формализованный подход, когда акцентируются исключительно рабочие аспекты, второй подход – относится ко многим жизненным категориям, не учитывая только исключительно профессиональную деятельность.

По результатам опрашиваемых респондентов было выявлено, что основная проблема заключается в том, что мало кто знает, что такое менторинг и что он кардинально отличается от наставничества тем, что инструментов в нем больше, а директивы – меньше. О наставничестве знают многие, поскольку еще в советское время существовал институт наставничества, однако после распада СССР постепенно стал сходить на «нет» (Кикоть, Столяренко, 2018).

Обобщая вышеизложенное, можно однозначно отметить, что менторинг действительно стал важным инструментом в различных сферах, включая образование, социальные институты и корпоративную культуру. Его применение помогает не только передавать знания и опыт, но и формировать более сплоченные и эффективные профессиональные команды.

Заключение (Conclusion). Процесс управления дошкольным образованием проходит этап преобразований и трансформаций, как и в целом многие образовательные структуры на отечественном и мировом пространствах. Связано это в первую очередь не только со сменой поколений, но и с глобализацией всего мирового пространства. Менторинг – это неотъемлемая часть жизни человека. Тенденции, происходящие в отечественном пространстве, диктуют новые условия взаимодействия с социумом: как с детьми, их родителями, так и с педагогами и менти-педагогами. Гибкость в подходах к менторингу в дошкольном образовании обеспечивается обогащением ценностей человечества; в контексте культуры открытости становится мощным инструментом для развития педагогов, улучшения качества образования и формирования позитивной образовательной среды, что безусловно требует времени, исключительной готовности и достаточных человеческих ресурсов (Ларина, Крайнова, 2024). Наши длительные исследования подтверждают, что применение новых разработок в рамках диссертационного исследования по теме научных основ менторинга, с учетом теории и практики внедрения менторинга и его инструментов в отечественную дошкольную образовательную организацию, способствует развитию не только заведующих-менторов, но и развивают положительный опыт для менти-педагогов в условиях самореализации в детском саду.

При подведении итогов хотелось бы отметить, что анализ международных практик с применением менторинга, в том числе его интерпретация и трактовка для дошкольной организации с позиции эффективного взаимодействия, а также определения отечественной политики в данной области выявили, что реакция на менторинг в дошкольном образовании производит субъективное впечатление, в зависимости от должности, профессиональной направленности, и даже характера респондента: к примеру, руководители сложнее проходят новое обучение, нежели менти-педагоги. Старшие воспитатели также сложнее подстраиваются под новшества и новые веяния, тем не менее в их должностные обязанности входит не только процесс самообучения, но и процесс помощи и поддержки менти-педагогов. Легче всего в процесс «включаются» менти-педагоги, которые в системе дошкольного образования до 3-х лет («молодые специалисты»2). Желание получить новые знания, стремление к результативности и эффективности в работе сказались на восприятии новой информации. Исследования в данной области будут продолжены, поскольку проведенный мониторинг способствовал определению исходных показателей по применению научных основ менторинга для отечественного дошкольного образования.

[1] Федеральный закон от 09.11.2024 N 381-ФЗ (поправки к ТК РФ о наставничестве с 1 марта 2025 г.).

[2] Федеральный закон от 22 апреля 2024 г. № 95-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О молодежной политике в Российской Федерации»».

Список литературы

Ваныкина Г.В., Сундукова Т.О. Тренинг, фасилитация, коучинг и менторинг в непрерывном образовании // III Международная научно-практическая конференция: сборник научных трудов. 2016. С. 648-655.

Гарифуллина А.М. Менторинг в наставничестве: перспективы и проблемы развития в дошкольном образовании РФ // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2024. (2). С. 170-179. https://doi.org/10.37493/2307-907X.2024.2.21.

Ларина Т.И., Крайнова Д.К. Эмоциональное лидерство в студенческих организациях (на примере обучающихся Российского университета дружбы народов) // Теория и практика общественного развития. 2024. №11. С. 83-89 URL: https://repository.rudn.ru/ru/records/article/record/167569/ (дата обращения: 03.07.2025).

Кикоть В.Я., Столяренко А.М. Прикладная юридическая педагогика: учебник. Москва: ЮНИТИ. 2018. 512 c.

Mайер А.А. Управление инновационными процессами в ДОУ: метод. пособие. Mосква. «Сфера». 2018. 128 с.

Литвинова С., Челышева Ю. Дошкольное образование. Цифровые инструменты. Учебное пособие для СПО. Litres. 2024.

Пастюк О.В. Менеджмент в дошкольной организации России: миф или реальность //Детский сад от А до Я. 2014. (1). С.14-28.

Розанова В. А. Психология управления. Москва. ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез». 2014. 352 с.

Спивак В.А. Корпоративная культура: теория и практика. С-Пб.: «Питер». 2015. 13 с.

Boboyev F.A. The essence of principles, methodological approaches and mechanisms of preschool education organization management // Central Asian Jornal of multidisciplinary research and management studies. 2024. V. 1. №. 10. P. 117-121. https://doi.org/10.5281/zenodo.11085420.

Balduzzi L., Lazzari A. Mentoring practices in workplace-based professional preparation: a critical analysis of policy developments in the Italian context // Early Years. 2015. Т. 35. (2). P. 124-138. doi.org/10.1080/09575146.2015.1022513.

Casado-Lumbreras C. et al. Mentoring programmes: a study of the Spanish software industry // International Journal of Learning and Intellectual Capital. 2009. Т. 6. (3). P. 293-302. doi.org/10.1504/IJLIC.2009.025046.

Cullingford C. Mentoring in education: An international perspective. Routledge. 2016. P. 164-181.

Fransson G. Mentoring for newly-qualified teachers in Sweden: Reforms and challenges. 2020. 432 p.

Iain Bright M. Can Japanese mentoring enhance understanding of Western mentoring? // Employee Relations. 2005. Т. 27 (4). P. 325-339.

Lunsford L. G. et al. Mentoring in higher education // The SAGE handbook of mentoring. 2017. Т. 20. С. 316-334.

Meinel F. G. et al. More mentoring needed? A cross-sectional study of mentoring programs for medical students in Germany // BMC medical education. 2011. Т. 11. P. 1-11.