Самовосприятие профессионально важных качеств студентами педагогических направлений подготовки

Aннотация

Введение. Проблема выявления факторов, влияющих на выбор и закрепление молодежи в педагогической профессии, является актуальной как в отечественной, так и зарубежной психологии. Самовосприятие своих способностей к обучению является важным предиктором выбора карьеры педагога, желания продолжать обучение и удовлетворенности данным выбором. Самовосприятие строится на осознании профессионально важных качеств, т.е. тех свойств и качеств, которые необходимы для успешного выполнения профессиональной деятельности. Цель статьи – изучение самовосприятия профессионально важных качеств студентами, получающими педагогическое образование, как фактора, влияющего на их профессиональные намерения. Методы. Анкетный опрос для выявления профессиональных намерений студентов педагогических направлений; метод шкалирования для выявления представлений студентов о значимости тех или иных профессионально важных качеств для учителя и степени их сформированности у них самих. Результаты. Профессионально важные качества более высоко оценивают у себя студенты, желающие стать педагогом и имеющие, по их мнению, педагогические способности, что подтверждает предположение о том, что самовосприятие тесно связано с желанием работать по получаемой профессии. В большей степени образ педагога и образ «Я» совпадает у студентов, имеющих желание работать учителем и заявляющих о наличии у них педагогических способностей. Наибольшее совпадение с образом педагога проявляется у них, прежде всего, в качествах, обеспечивающих успешную коммуникацию с детьми (любовь к детям, общительность, оптимистичность, отзывчивость), а также в инициативности, организованности, выдержке, увлеченности, педагогическом воображении, инициативности и организованности. Заключение. Самовосприятие степени сформированности профессионально важных качеств студентами, получающими педагогическое образование, выступает значимым фактором желания работать по получаемой профессии и может корректироваться в ходе учебно-воспитательного процесса.

Ключевые слова: факторы выбора профессии учителя, профессионально важные качества, профессиональное самосознание, студенты, педагогическое образование, качества учителя, образ учителя

Введение (Introduction). В настоящее время проблема дефицита педагогических кадров является актуальной для большинства регионов РФ. Исследования показывают, что только половина выпускников педагогических вузов планируют после окончания университета работать в сфере образования (Крамчанинова, 2020). Актуальным направлением исследования в отечественной и зарубежной психологии является изучение факторов, влияющих на выбор молодыми людьми педагогической профессии и закрепление в ней.

Современные исследования рассматривают достаточно большое разнообразие факторов профессионального выбора (Купченко, 2014; Шаламова, 2024). В работах отечественных и зарубежных авторов анализируются такие факторы выбора будущей профессиональной деятельности, как самоидентификация (Духновский, 2020; Lord, Brown, 2004; Betz, 2004), личность учителя (Месникович, 2014), интерес к профессии и возможность реализовать свои способности (Shashkova, Lanovenko, 2020), личная заинтересованность, самоэффективность (Betz, 2004), чувство собственного достоинства, социальная ответственность; уверенность в себе, возможности профессионального роста и ориентация на будущее (Wan, Liu, 2024).

В научных исследованиях важнейшим фактором самоопределения в профессии рассматриваются мотивы профессионального выбора. Доминирующими мотивами студентов, получающих педагогическое образование, исследователи называют любовь к детям (Коршунова, Береснева, 2021), стремление к самосовершенствованию и удовлетворению потребности в интересной, общественно полезной работе (Коваленко, Улыбышева, 2024), желание работать и общаться с детьми, интерес к профессии, желание научиться передавать свои знания и опыт, соответствие труда своим способностям (Москаленко, 2024), восприятие педагогической профессии как значимой для развития общества и воспитания будущих поколений, а также представление о востребованности педагогов в образовательных организациях, социальных гарантиях для специалистов (Кремень, Кремень, 2023).

Австралийские исследователи H. Watt и P. Richardson выделили (2006, 2007) и эмпирически проверили на больших выборках в разных странах (2012) следующие факторы выбора профессии учителя: социальное влияние на выбор профессии (положительный опыт обучения в роли ученика, поддержка выбора профессии социальным окружением, противодействие окружающих выбору профессии); осознание требований профессии (степень сложности и востребованности профессии) и отдачи от нее (социальный статус, зарплата); внутренняя ценность профессии как интерес к педагогике и желание быть учителем; социальная польза как возможность оказывать влияние на развитие детей и подростков, повышать социальную справедливость, внести социальный вклад в развитие общества и возможность работать с детьми и подростками; личная польза как возможность уделять время семье, наличие возможности легко найти работу, в том числе при переезде в другое место; самовосприятие (восприятие своих способностей к обучению детей); а также мотив выбора карьеры учителя в качестве запасного варианта.

Самовосприятие своих способностей к обучению является важным предиктором выбора карьеры педагога, желания продолжать обучение и удовлетворенности данным выбором (Lukasik, 2023; Yu, An, Zhao, 2023; Puklek, Depolli, 2024). Самовосприятие – это процесс ориентировки человека в собственном внутреннем мире в результате самопознания и сравнения себя с другими людьми. В контексте педагогической деятельности это понятие можно соотнести с понятием «профессиональное самосознание», под которым понимается комплекс представлений о себе как о профессионале, целостный образ себя как профессионала, систему отношений и установок к себе как профессионалу (Маркова, 1996). В профессиональном самосознании содержится понимание профессионально важных качеств, т.е. тех свойств и качеств, которые необходимы для успешного выполнения профессиональной деятельности (Шадриков, 1996; Зеер, 2003).

Большинство современных исследований посвящено изучению представлений студентов о профессионально важных качествах учителя (Будник, 2014; Лукина, Чиганова, 2015; Максименко, 2021; Мешкова, 2022; Кремень, Кремень, 2024), при этом исследования, направленные на изучение самовосприятия выраженности профессионально важных качеств у студентов педагогических направлений, представлены единичными работами (Шайденкова, 2004; Кремень, Кремень, 2024). Также можно отметить, что в вышеназванных работах изучаются представления студента педагогического вуза как совокупного субъекта, без учета пола. В нашем исследовании мы рассматриваем самовосприятие профессионально важных качеств, как один из ведущих факторов, влияющих на формирование намерений студентов, получающих педагогическое образование, работать по получаемой профессии, а также анализируем специфику самовосприятия профессионально важных качеств девушками и юношами.

Целью настоящего исследования является изучение самовосприятия профессионально важных качеств студентами, получающими педагогическое образование, как фактора, влияющего на их профессиональные намерения.

Методология и методы исследования (Methodology and Methods). В исследовании приняли участие студенты 1 и 2 курсов Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета (АмГПГУ), получающие педагогическое образование (244 человека), 208 девушек и 36 юношей, средний возраст 18,4 лет. Из них 168 студентов, получающих высшее образование по направлению «Педагогическое образование» разных профилей подготовки и 76 студентов среднего профессионального образования (направлений подготовки «Преподавание в начальных классах» и «Дошкольное образование»).

Для изучения представлений студентов о профессионально важных качествах учителя, а также изучения самовосприятия степени сформированности данных качеств, была использована модифицированная методика «Оценка профессионально важных качеств (ПВК)» (Викторова, Скляренко, 2020). Студентам предлагался перечень из 28 качеств, представленных в алфавитном порядке. На первом этапе испытуемым предлагалось оценить от «0» до «5» степень значимости того или иного качества для профессии учителя (5 баллов − качество максимально значимо, 0 − не значимо). На втором этапе − оценить баллами от «0» до «5» степень развития всех качеств у себя самого (5 баллов − качество максимально выражено, 0 − не выражено). Качества были поделены на 5 групп: волевые качества (организованность, выдержка, работоспособность, уверенность в себе, целеустремленность, инициативность, настойчивость, требовательность); интеллектуальные качества (интеллектуальность, эрудиция, критичность, наблюдательность, увлеченность, педагогическое воображение, стремление к творчеству); нравственные качества (справедливость, высокая нравственность); качества, обеспечивающие эффективную коммуникации с детьми (общительность, оптимистичность, отзывчивость, любовь к детям, чуткость, доброта, тактичность, демократический стиль общения); психодинамические свойства (уравновешенность, энергичность, эмоциональность); внешние качества (внешняя привлекательность).

Для оценки профессиональных намерений был использован закрытый вопрос: «Как вы относитесь к педагогической деятельности и оцениваете свои способности к ней?» Студентам предлагались следующие варианты ответов: 1) хочу быть учителем, но не уверен, что у меня есть педагогические способности; 2) хочу быть учителем и уверен, что у меня есть педагогические способности; 3) не хочу быть учителем, но думаю, что педагогические навыки могут пригодиться в жизни; 4) не хочу быть учителем и уверен, что у меня нет педагогических способностей.

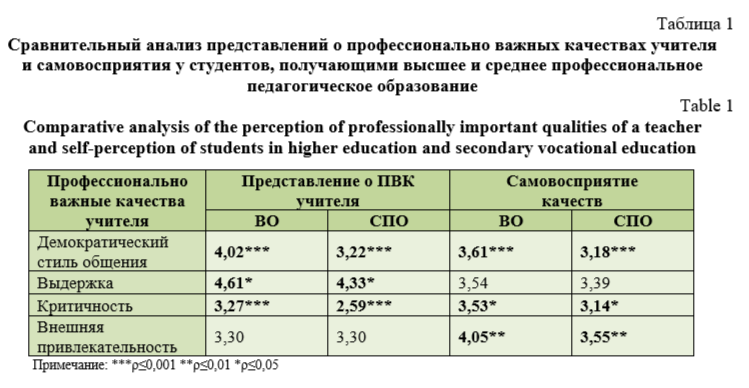

Результаты исследования и их обсуждение (Research Results and Discussion). Для изучения специфики самовосприятия профессионально важных качеств студентами, получающими высшее (ВО) и среднее профессиональное педагогическое образование (СПО), был проведен сравнительный анализ с помощью t-критерия Стьюдента. Результаты, отражающие достоверные различия, представлены в табл. 1.

Исследование представлений о профессионально важных качествах учителя и самовосприятия у студентов показал достоверные различия по следующим характеристикам: для студентов ВО более значим демократический стиль общения для профессии учителя, тогда как для студентов СПО это качество менее важно (ρ≤0,001), при этом студенты ВО оценивают у себя выраженность этого качества выше, чем студенты СПО (ρ≤0,001). Такие качества, как выдержка (ρ≤0,05) и критичность (ρ≤0,001), считаются студентами ВО более значимыми для учителя, по сравнению со студентами СПО, при этом различия в самовосприятии были обнаружены только в критичности: студенты ВО считают это качество сформированным у себя на более высоком уровне (ρ≤0,05). Также студенты ВО считают себя более привлекательными, по сравнению со студентами СПО, что может объясняться возрастными особенностями респондентов (ρ≤0,01). Таким образом, спецификой преставлений студентов, получающих высшее образование, о профессионально важных качествах, является то, что учитель – это человек, характеризующийся демократическим стилем обучения, стремящийся проверять и перепроверять смысл поступающей информации, не ограничиваясь простой оценкой самих фактов, способный подавлять импульсивные эмоциональные реакции. Данные различия могут объясняться спецификой содержания изучаемых гуманитарных дисциплин на разных ступенях образования, степенью свободы в обсуждении спорных вопросов и в целом, отношением преподавателей к студентам.

Исследование показывает, что данные группы студентов имеют значительно больше сходств, чем различий (из 28 качеств, как приписываемых педагогу, так и себе, достоверно отличались только 3 качества), что позволяет проводить дальнейший анализ без учета ступени обучения.

Анализ иерархии профессионально важных качеств, выделяемых студентами всей выборки в целом, показывает, что лидирующие позиции занимают такие качества, как выдержка, организованность, справедливость, уравновешенность и уверенность в себе, а наиболее низкие позиции имеют критичность и эмоциональность.

Таким образом, идеальный учитель в представлении студентов – это тот, кто проявляет прежде всего волевые качества – способен проявлять сдержанность, контролировать свои эмоции, проявляет уверенность в себе, не испытывает сомнений в собственных решениях. Также идеальный педагог должен быть справедлив, что выражается в высокой степени объективности оценок к личностным качествам, поведению, поступкам и действиям воспитуемых. Это может объясняться тем, что в нашем исследовании принимали участие студенты 1-2 курсов.

Из литературных данных известно, что восприятие идеального учителя среди студентов педагогических вузов меняется в ходе их обучения: образ традиционного авторитетного учителя меняется на образ учителя, который ведет диалог со студентами (Arnon, Reichel, 2007). Так,

M. Drvodelić и V. Rajić (2011) в своем исследовании выявили, что первокурсники по сравнению с пятикурсниками считают для учителя в большей степени важными терпение и настойчивость, а студенты 5 курса − справедливость и организованность.

Результаты, полученные в данном исследовании, совпадают выводами российских ученых, которые также основывались на исследованиях среди студентов первых курсов. Так, в исследовании И.В. Мешковой (2022) студенты наиболее высоко оценили такие профессионально важные качества учителя, как стрессоустойчивость, организованность, выдержку и общительность. В исследовании С.А. Кременя и Ф.М. Кремень (2024) студенты высоко оценили такие качества, как стрессоустойчивость, стремление к саморазвитию и терпение. В работе Д.В. Будник (2014) иерархия профессионально важных качеств представлена следующим образом: высокая нравственность, высокий интеллект, доброта, общая культура, организованность, профессиональная компетентность, сильная воля, стремление к творчеству и требовательность. Исследование А.К. Лукиной и С.Д. Чигановой (2015) показало, что студенты 1 курса, получающие педагогическое образование, наиболее важными для учителя считают такие качества, как терпимость, тактичность, справедливость, доброту и выдержку.

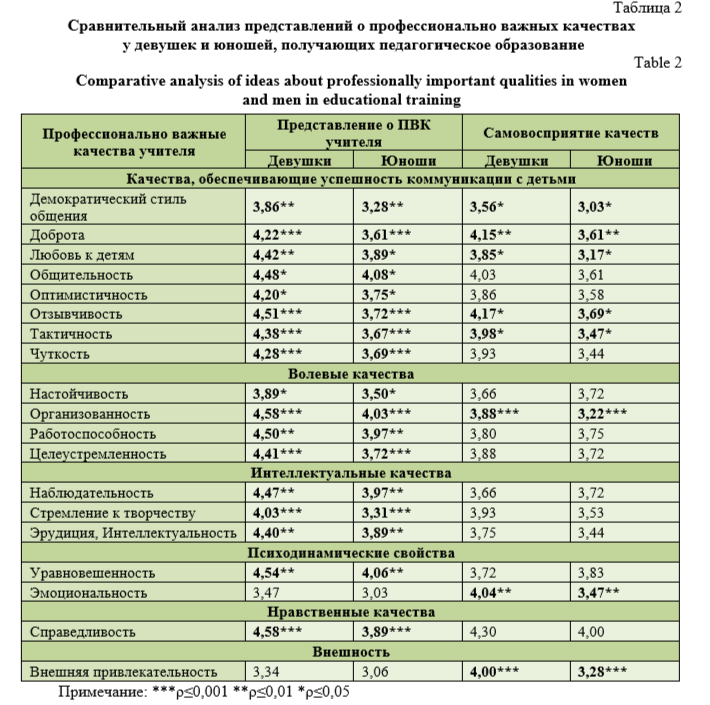

Сравнительный анализ с помощью критерия Стьюдента представлений о профессионально важных качествах учителя и их самовосприятия у девушек и юношей позволил выделить различия, как в оценке педагога, так и в самооценке степени сформированности разных качеств. Результаты представлены в табл. 2.

У девушек и юношей наблюдаются значимые различия в представлениях образа учителя и собственном уровне развития профессионально важных качеств. Для девушек более важными качествами учителя оказываются: доброта, отзывчивость, тактичность, чуткость, демократический стиль общения, любовь к детям, общительность, оптимистичность, целеустремленность, организованность, работоспособность, настойчивость, стремление к творчеству, эрудиция, наблюдательность, уравновешенность и справедливость. Это свидетельствует о том, что девушки в целом предъявляют более высокие требования к профессионально важным качествам учителя. В большей степени различия были обнаружены в качествах, способствующих успешной коммуникации с детьми – доброте, отзывчивости, тактичности и чуткости; волевых качествах – организованности и целеустремленности; интеллектуальном качестве – стремление к творчеству и нравственном качестве – справедливости.

В представлениях о собственном уровне развития качеств у девушек, по сравнению с юношами, более высоко оцениваются: организованность, доброта, эмоциональность, демократический стиль общения, любовь к детям, тактичность, отзывчивость и внешняя привлекательность. Прежде всего, девушки себя считают более организованными и внешне привлекательными, по сравнению с юношами.

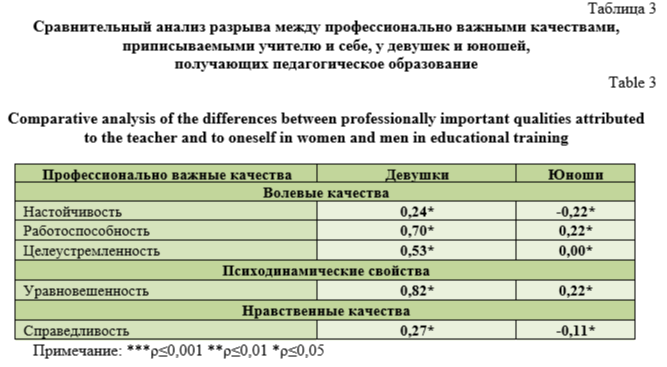

Сравнительный анализ разрыва с помощью критерия Стьюдента между профессионально важными качествами, приписываемые учителю и себе, у девушек и юношей, получающих педагогическое образование, показал, что у девушек в большей степени наблюдается расхождение между образом учителя и образом «Я». Это проявляется, прежде всего, в недостатке таких волевых качеств, как настойчивость, целеустремленность и работоспособность, а также степени выраженности психодинамического свойства – уравновешенности и нравственного качества – справедливости. В свою очередь юноши считают себя в среднем более настойчивыми и справедливыми, чем это требуется, по их мнению, от педагога. Об этом свидетельствует отрицательное значение в разрыве между профессионально важными качествами, приписываемыми учителю и себе (табл. 3).

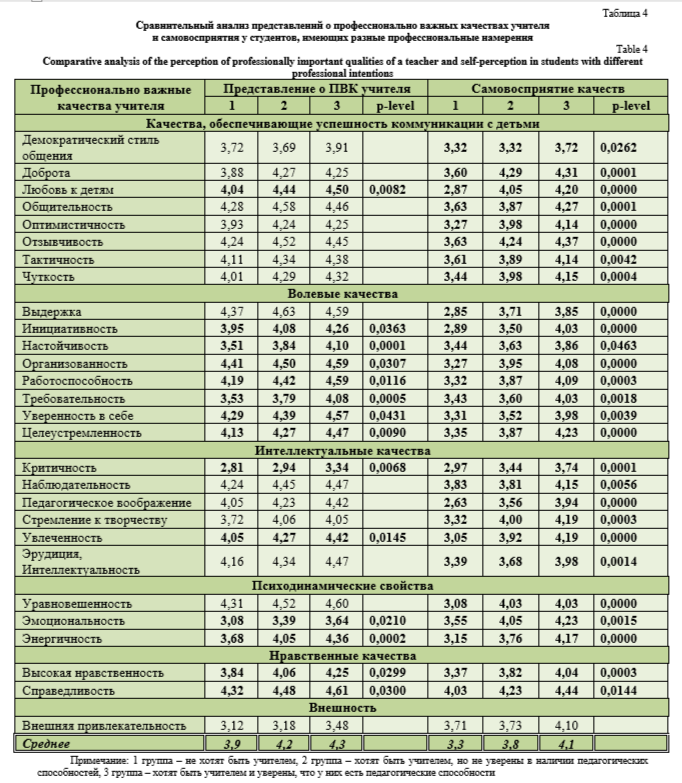

Исследование профессиональных намерений всей выборки студентов показывает, что 29% (72 человека) не хотят быть учителем, 23% (56 человек) хотят учителем, но сомневаются в своих педагогических способностях) и 47% (116 человек) хотят быть учителем и уверены в наличии педагогических способностей. Данные группы нами обозначены соответственно, как группа 1, группа 2 и группа 3. Сравнительный анализ представлений о профессионально важных качествах учителя студентов трех групп (табл. 4) (с помощью критерия Краскела-Уоллиса) показал, что студенты, имеющие желание работать учителем в целом, более высоко оценивают значимость разных профессионально важных качеств. При этом было выявлено, что у студентов разных групп имеются сходные представления в значимости для педагога качеств, обеспечивающих успешную коммуникацию с детьми, и интеллектуальных качеств, за исключением любви к детям (p≤0,01), критичности (p≤0,01) и увлеченности (p≤0,05). Это означает, что студенты, имеющие желание стать педагогами, в большей степени считают, что для педагога важно любить детей, быть увлеченным и проявлять критичность.

При анализе самовосприятия профессионально важных качеств можно отметить, что все предлагаемые для оценки качества были значительно более высоко оценены у себя студентами, желающими стать педагогом и имеющими, по их мнению, педагогические способности, что подтверждает предположение о том, что самовосприятие тесно связано с желанием работать по получаемой профессии.

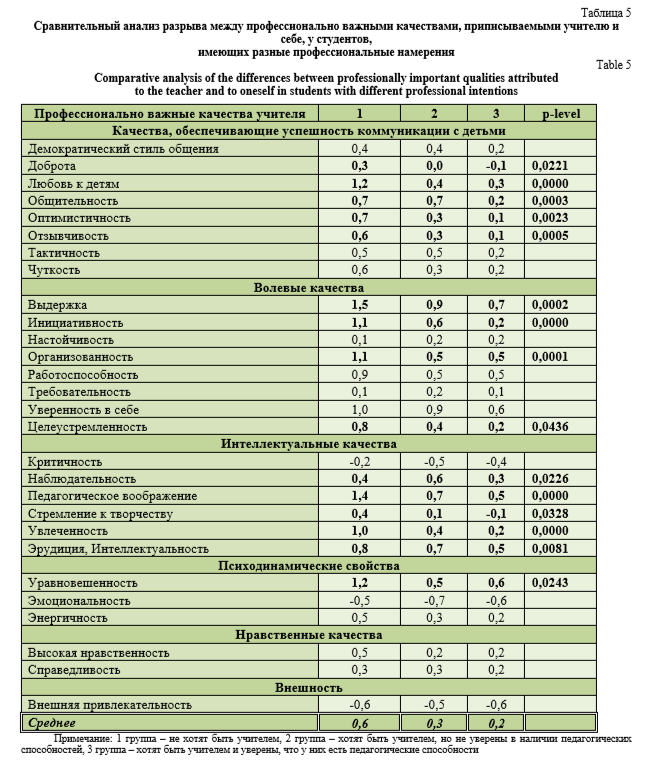

Анализ разрыва между профессионально важными качествами, приписываемыми учителю и себе у студентов (вычисленный как разница между этими качествами, приписываемыми педагогу и себе), свидетельствует о том, что образ педагога и образ «Я» совпадает у студентов, имеющих желание работать учителем (группы 2 и 3). В большей степени это совпадение наблюдается у студентов 3 группы, заявляющих о наличии у них педагогических способностей (табл. 5). Можно отметить, что наибольшее совпадение (по сравнению со студентами 1 группы) с образом педагога проявляется у них в таких качествах, как любовь к детям, общительность, оптимистичность, отзывчивость, инициативность, организованность, выдержка, увлеченность, педагогическое воображение, инициативность, организованность.

Анализ средних значений, свидетельствующих о расхождении между профессионально важными качествами, приписываемыми учителю и себе, у студентов, не имеющих желание работать учителем, показывает, что они отмечают у себя недостаточную сформированность таких качеств, как выдержка, уравновешенность, педагогическое воображение, любовь к детям, уверенность в себе. Это может стать основой для развивающей работы с данной группой студентов. Так, формирующий эксперимент в форме активизирующего семинара, описанный в исследовании А.К. Лукиной и С.Д. Чигановой (2015), значительно повлиял на формирование представлений студентов о профессионально важных качествах учителя и способствовал осознанию степени их сформированности у себя.

Полученные нами результаты согласуются с исследованием, проведенным С.А. Кременем и Ф.М Кремень (2024). В их работе выявлено, что студенты 1 курса осознают необходимость развития своих профессиональных качеств: прежде умения справляться с эмоциональностью, развитию самоконтроля, строгости и твердости, а также коммуникативных качеств. В исследовании Т.Н. Шайденковой и И.Л. Фельдман (2004) было показано, что студенты в целом адекватно оценивают свои профессионально важные качества, однако они менее критичны к себе (особенно на начальном этапе подготовки), по сравнению с работающими учителями.

Заключение (Conclusions). Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:

- Большинство студентов 1-2 курсов хотят быть учителями (71%), при этом 23%, имея желание стать педагогом, не уверены в своих педагогических способностях.

- Наиболее важными профессиональными качествами студенты для учителя считают выдержку, организованность, справедливость, уравновешенность и уверенность в себе, а наименее важными - критичность и эмоциональность.

- Студенты, получающие высшее педагогическое образование, по сравнению со студентами среднего профессионального образования, в большей степени воспринимают учителя как носителя демократического стиля обучения, стремящегося перепроверять смысл поступающей информации, не ограничиваясь простой оценкой самих фактов, способного подавлять импульсивные эмоциональные реакции.

- Девушки в целом предъявляют более высокие требования к профессионально важным качествам учителя, чем юноши, прежде всего в качествах, способствующих успешной коммуникации с детьми. При самооценке профессионально важных качеств девушки более высоко оценивают у себя организованность, доброту, эмоциональность, демократический стиль общения, любовь к детям, тактичность и отзывчивость.

- У девушек в большей степени наблюдается расхождение между образом учителя и образом «Я», проявляющееся в недостатке таких волевых качеств, как настойчивость, целеустремленность и работоспособность, а также уравновешенности и справедливости. В свою очередь юноши считают себя в среднем более настойчивыми и справедливыми, чем это требуется, по их мнению, от педагога.

- Студенты, имеющие желание работать учителем, предъявляют к учителю более высокие требования, оценивая более высоко значимость для учителя разных профессионально важных качеств, прежде всего, волевых.

- Профессионально важные качества более высоко оценивают у себя студенты, желающие стать педагогом и имеющие, по их мнению, педагогические способности, что подтверждает предположение о том, что самовосприятие тесно связано с желанием работать по получаемой профессии.

- В большей степени образ педагога и образ «Я» совпадает у студентов, имеющих желание работать учителем и заявляющих о наличии у них педагогических способностей. Наибольшее совпадение с образом педагога проявляется у них в качествах, обеспечивающих успешную коммуникацию с детьми (любовь к детям, общительность, оптимистичность, отзывчивость), а также в инициативности, организованности, выдержке, увлеченности и педагогическом воображении.

- Студенты, не имеющие желание работать учителем, отмечают у себя недостаточную сформированность таких качеств, как выдержка, уравновешенность, педагогическое воображение, любовь к детям, уверенность в себе, что может стать основой для развивающей работы с данной группой студентов.

- Самовосприятие степени сформированности профессионально важных качеств студентами, получающими педагогическое образование, выступает значимым фактором желания работать по получаемой профессии и может корректироваться в ходе учебно-воспитательного процесса.

Благодарности

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-18-20067, https://rscf.ru/project/24-18-20067/ совместно с Министерством образования и науки Хабаровского края, соглашение № 104С/2024 от 31 июля 2024 г.

Список литературы

С. 100-109.