Инновационная восприимчивость педагога: разработка и валидизация опросник

Aннотация

Введение. Актуальность модернизации образовательной системы предполагает эффективное психолого-педагогическое сопровождение профессиональной деятельности педагога, обеспечивающее качество и результативность педагогических функций. Цель исследования – разработка, валидизация и стандартизация оригинальной методики оценки инновационной восприимчивости педагога. Материалы и методы. В исследовании, направленном на выявление психометрических характеристик новой методики, приняли участие 482 человек в возрасте от 21 до 65 лет. Из них женщин – 262 человек (53,8%), мужчин – 220 человек (46,2) (выборка 1); для верификации конвергентной валидности участниками исследования стали 482 респондента (выборка 2); для оценки тест-ретестевой надежности приняли участие 144 человек (выборка 3). В ходе исследования были использованы методы математической статистики: непараметрический критерий ранговой корреляции rs – Спирмена для выявления конвергентной валидности опросника, стандартизированный размер эффекта d-Коэна с целью выявления статистически значимых различий между уровнями инновационной восприимчивости педагога по половому признаку, величины статистического эффекта показателей инновационной восприимчивости педагога для уровневой характеристики. Результаты исследования. Разработанная методика включает в себя 7 шкал и 36 вопроса: стимулирующий фактор, личностно-педагогические ценности, личностно-профессиональные качества, типологическая характеристика инновационной восприимчивости, педагогические методы, интерактивные методы обучения, результат инновационной восприимчивости, позволяющих оценивать уровень инновационной восприимчивости по пятибалльной шкале на основе представленных показателей. В процессе разработки гипотетического конструкта методики проведен теоретический анализ научных подходов к предмету исследования, раскрыто содержание феномена инновационной восприимчивости педагога. В статье представлен текст методики, ключи, интерпретация результатов, данные о нормировании выборки, на основе которых конструировалось исследование. Заключение. Полученные результаты исследования подтверждают высокий уровень надежности, достоверности, валидности опросника, что позволяет представить его в качестве обоснованного и пригодного психодиагностического инструмента для изучения психологических характеристик, и уровня проявления инновационной восприимчивости педагогов образовательных учреждений в процессе психолого-педагогического сопровождения педагогической деятельности.

Ключевые слова: инновационная восприимчивость, педагог, надежность, конвергентность, валидность, стандартизация

Введение (Introduction). Актуальность и интенсивность системных изменений в образовательной деятельности учебных заведений (Шульга, 2022) создают необходимость изучения индивидуально-психологических особенностей личности, продуцирующих степень выраженности профессиональных норм, ценностей, целей, мотивов, установок, идеалов и других акмеологических характеристик педагога в системе ценностных ориентаций (Королева, Шингаев, Есаулова, 2023). Это, несомненно, позволяет обеспечить анализ тенденцию перехода учебных заведений к инновационной педагогической деятельности, отвечающий требованиям образовательных реформ, что приводит к осмыслению того, что приоритетными механизмами реализации нововведений представляются личностные характеристики педагога. Инновационная вовлеченность педагога, способность к преодолению состояния «транслятора знаний», способствующих формированию инновационной культуры, обеспечивают качество и результативность инновационных процессов (de la Fuente, Kauffman, Díaz-Orueta, Kauffman, 2018).

Теоретико-методологический анализ научной литературы и результаты собственных наблюдений приводят к осознанию того, что в процессе создания, освоения и распространения новшеств (Costello, 2017) возникают психологические барьеры, продуцирующие страх возрастания учебной нагрузки (Эрштейн, 2021), потери профессионального статуса, стремление к приверженности устоявшимся педагогическим традициям на фоне неуверенности (Авакян, 2024), высокой мотивации к избеганию неудачи, неготовности к инновационной деятельности (Авакян, 2018). Следует отметить, что яркая демонстрация нежелания педагога отказаться от накопленного педагогического опыта как результат отсутствия должного материального стимула, низкий уровень рефлексии (Белолуцкая, Криштофик, Мкртчян, 2022) в оценке ценностных составляющих педагогических инноваций на уровне недостаточного инновационного опыта препятствуют способности к осознанию и восприятию новизны в условиях профессиональной деятельности (Solodikhina, Solodikhina, 2019). В контексте такого соображения возникают противоречия между необходимостью формирования готовности к инновационной деятельности (Авакян, Виноградова, 2019) и отсутствием инновационной восприимчивости педагога. Стремление найти пути решения противоречия определило проблему исследования. В теоретическом плане – изучение сущности и содержания структуры инновационного восприятия педагога. В практическом

плане – разработка диагностического инструментария оценки инновационной восприимчивости педагога. Следовательно, инновационная восприимчивость педагога рассматривается как интегрированный показатель профессионального целеполагания, мотивации (Stupnisky, BrckaLorenz, Yuhas, Guay, 2018), ценностных ориентаций и стремления к успеху, обеспечивающий состояние готовности педагога к инновационным изменениям.

Цель исследования – разработка, валидизация и стандартизация оригинальной методики «Инновационная восприимчивость педагога».

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:

раскрыть содержание понятия «инновационная восприимчивость педагога»;

осуществить стандартизацию опросника на выборках педагогов различных возрастных категорий;

оценить надежность, валидность, достоверность и репрезентативность опросника на основе полученных данных в ходе исследования;

оценить возможность использования авторской методики для изучения и выявления уровня инновационной восприимчивости педагога.

Материалы и методы исследования (Materials and methods). Исследование осуществлялось на базе высших учебных заведений России (Краснодар, Самара, Ульяновск). В качестве респондентов в исследовании приняли участие 482 преподавателя в возрасте от 21 до 65 лет (средний возраст M=46,4; SD=10,6), из них – 262 (53,8 %) женщин, 220 (46,2%) – мужчин. Участие респондентов осуществлялось на анонимной и добровольной основе.

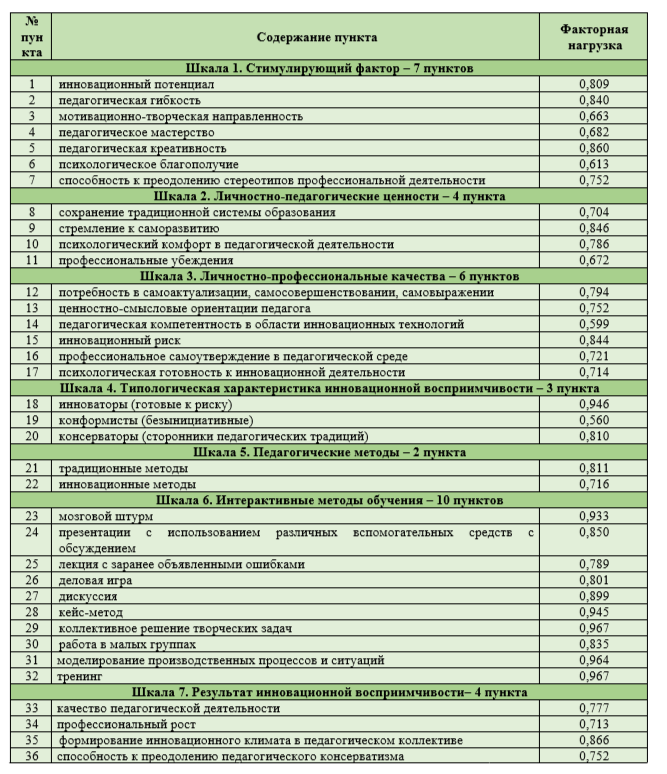

Диагностический инструмент оценки инновационной восприимчивости педагога, представленный в виде опросника, позволяет выявить степень значимости следующих шкал инновационной восприимчивости и их показателей в психологической структуре личности, оценивающиеся респондентами по пятибалльной шкале («1» – никогда; «2» –редко; «3» – иногда; «4» – часто; «5» – всегда):

- Шкала «Стимулирующий фактор» включает в себя инновационный потенциал, педагогическую гибкость, мотивационно-творческую направленность, педагогическое мастерство, педагогическую креативность, психологическое благополучие, способность к преодолению стереотипов профессиональной деятельности.

- Шкала «Личностно-педагогические ценности» показывает сохранение традиционной системы образования, стремление к саморазвитию, психологический комфорт в педагогической деятельности, профессиональные убеждения.

- Шкала «Личностно-профессиональные качества» отражает потребность в самоактуализации, самосовершенствовании, самовыражении, ценностно-смысловые ориентации педагога, педагогическая компетентность в области инновационных технологий, инновационный риск, профессиональное самоутверждение в педагогической среде, психологическая готовность к инновационной деятельности.

- Шкала «Типологическая характеристика инновационной восприимчивости» характеризуется показателями иннноваторы (готовые к риску), конформисты (безынициативные), консерваторы (сторонники педагогических традиций).

- Шкала «Педагогические методы» определяет показатели традиционные методы, инновационные методы.

- Шкала «Интерактивные методы обучения» репрезентирует такие показатели, как мозговой штурм, презентации с использованием различных вспомогательных средств с обсуждением, лекция с заранее объявленными ошибками, деловая игра, дискуссия, кейс-метод, коллективное решение творческих задач, работа в малых группах, моделирование производственных процессов и ситуаций, тренинг.

- Шкала «Результат инновационной восприимчивости» представляет качество педагогической деятельности, профессиональный рост, формирование инновационного климата в педагогическом коллективе, способность к преодолению педагогического консерватизма.

Для определения конвергентной валидности предложенной методики использовался комплекс методик, направленных на оценку индивидуальных и личностных качеств, которые предположительно должны показывать корреляционные связи с показателями инновационной восприимчивости:

- Методика Н.П. Фетискина «Диагностика уровня парциальной готовности к профессионально-педагогическому саморазвитию» (Фетискин, Козлов, Мануйлов, 2002).

- Диагностическая карта «Оценка готовности педагога к участию в инновационной деятельности»

(В.А. Сластенин, А.С. Подымова) (Лазаренко, Матвеева, Колесова, Куликова, Логинова, 2022). - Опросник инновационной готовности персонала организации (В.В. Пантелеева, Т.П. Кнышева) (Пантелеева В.В., Кнышева, 2016).

- Опросник «Мотивация успеха и боязнь неудачи» (А.А. Реан) (Крушельницкая, Третьякова, 2023).

- Анкета «Факторы, стимулирующие и препятствующие развитию педагогов» (Н.В. Немова.)

Обработка данных осуществлялась с помощью программы SPSS Statistics 26.0.

Результаты исследования и их обсуждение (ResearchResultsandDiscussion). Теоретическое исследование конструкта инновационной восприимчивости, выделение его психологических характеристик позволили отразить их в методике на предварительном уровне с помощью 58 вопросов, сгруппированные в девять шкал. Группе экспертов в количестве 95 человек (55 женщины и 40 мужчин, средний возраст M= 42,3; SD=8,7) было предложено оценить в первой шкале выраженность представленных стимулирующих факторов инновационной восприимчивости по 9 пунктам. Во второй шкале – оценить выраженность препятствующих факторов, обусловливающих состояние непринятия новизны в профессиональной деятельности по 9 пунктам. В третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой шкалах респонденты оценивали степень проявления психологических характеристик личности в профессиональной деятельности по 30 пунктам. В восьмой и девятой шкалах необходимо было оценить условия формирования инновационной восприимчивости по 10 пунктам. Следует отметить, что результаты проведенного пилотажного исследования обнаружили трудность пунктов на уровне более 50%, что определило необходимость их пересмотра с целью приближения разрабатываемого опросника к концептуальной модели, соответствующей требуемым показателям пригодности.

Результаты представленных данных в табл. 2 демонстрируют показатель эффективности пунктов в диапазоне приемлемых значений (от 16% до 84%), что подтверждает, с одной стороны, диагностическую пригодность опросника.

С другой стороны, отражает логическую последовательность и четкую структуру опросника, представленную из семи шкал и 36 вопросов (табл. 3).

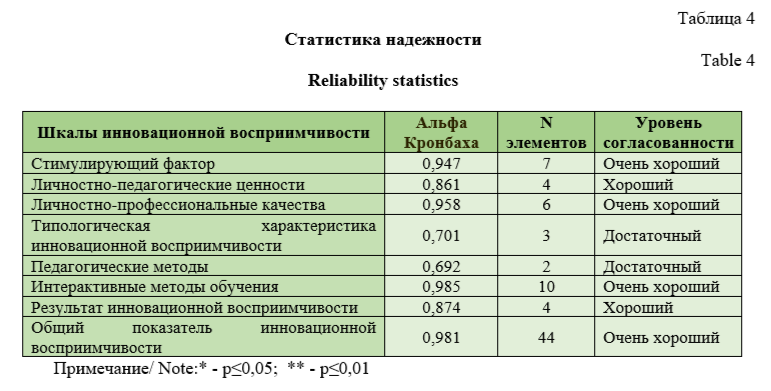

Незаметное снижение коэффициента надежности для шкал «Типологическая характеристика инновационной восприимчивости», «Педагогические методы» (на уровне допустимых значений) обусловливается наличием небольшого количества пунктов в данных шкалах, что существенно не повлияло на показатель надежности по итоговой шкале опросника (уровень инновационной восприимчивости).

Выявленные корреляционные связи на уровне высоких и средних значений между шкалами инновационной восприимчивости, представленные в табл. 5, демонстрируют внутреннюю согласованность пунктов опросника.

Повторное тестирование (ретест) было проведено через шесть месяцев после выполнения теста. Выборка составила 144 человек из общего количество 482 педагогов (из них женщин – 72, мужчин – 72 человек). Результаты проведенной процедуры позволили выявить корреляционную связь между показателем теста и ретеста на уровне высокой значимости (rs=0,889 при p≤0,01), что подтверждает устойчивость опросника во времени и его высокую ретестовую надежность как результат стабильности измеряемого свойства. Выявленный коэффициент ретестовой согласованности больше конвенционального уровня значимости 0,01 (табл. 6).

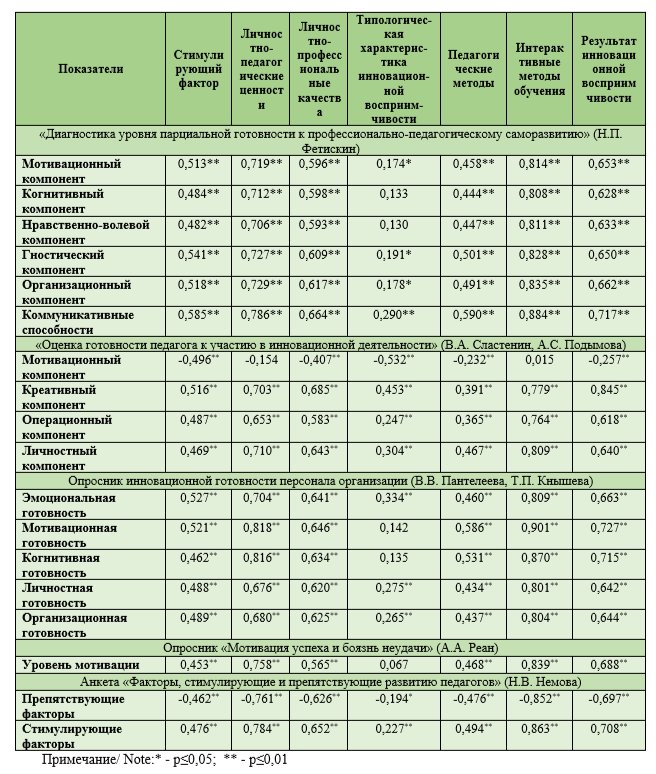

Проверка валидности методики с целью определения качественных характеристик пригодности теста и эффективности его измерительных способностей осуществлялась на основе выявления статистической зависимости тестовых показателей опросника и переменных внешних методик. Следовательно, исследование конвергентной валидности позволило выявить значимые корреляционные прямые связи показателей методик: Н.П. Фетискина «Диагностика уровня парциальной готовности к профессионально-педагогическому саморазвитию» (мотивационный компонент, когнитивный компонент, нравственно-волевой компонент, гностический компонент, организационный компонент, коммуникативные способности); «Оценка готовности педагога к участию в инновационной деятельности» (В.А. Сластенин, А.С. Подымова) (мотивационный компонент, креативный компонент, операционный компонент, личностный компонент); опросника инновационной готовности персонала организации (В.В. Пантелеева, Т.П. Кнышева) (эмоциональная готовность, мотивационная готовность, когнитивная готовность, личностная готовность, организационная готовность); опросника "Мотивация успеха и боязнь неудачи" (А.А. Реан) (уровень мотивации); анкеты «Факторы, стимулирующие и препятствующие развитию педагогов» (Н.В. Немова) (препятствующие факторы, стимулирующие факторы, уровень профессионального саморазвития) и шкалами инновационной восприимчивости педагога (табл. 7).

и показателей других методик

and indicators of other methods

Обнаружена положительная связь между итоговыми показателями внешних методик и уровнем инновационной восприимчивости педагога (табл. 8).

Стандартизация опросника определяется расчетом тестовых норм для субшкал и итоговой шкалы. Соотношение среднего значения и медианы показателей позволяет установить условную стандартизацию уровня инновационной восприимчивости педагога. Степень выраженности уровня инновационной восприимчивости и составляющих шкал определяется на основе стандартного отклонения от среднего арифметического значения. Средняя степень выраженности инновационной восприимчивости для каждой шкалы варьирует в соответствующем интервале: общий показатель (уровень) инновационной восприимчивости – от 86±37; стимулирующий фактор – от 26,2±6,3; личностно-педагогические ценности – от 13,7±3,2; личностно-профессиональные качества – от 21,3±5,6; типологическая характеристика инновационной восприимчивости – от 10±2,2; педагогические методы – от 7±1,3; интерактивные методы обучения – от 26,2±13,8; результат инновационной восприимчивости – 16,2±2,7 (табл. 9).

Дискриминация уровня инновационной восприимчивости по половому признаку проверялась с помощью стандартизированного размера эффекта d-Коэна. Было установлено: большой размер эффекта d-Коэна (1,0–2,0) выявлен по шкалам «Личностно-педагогические ценности», «Интерактивные методы обучения»; средний размер эффекта d-Коэна (0,5–1,0) обнаружен по шкалам «Стимулирующий фактор», «Личностно-профессиональные качества», «Типологическая характеристика инновационной восприимчивости», «Педагогические методы», «Результат инновационной восприимчивости» (табл. 10).

Полученные результаты исследования по разработке новой методики «Инновационная восприимчивость педагога» подтверждают высокую надежность α Кронбаха (общий показатель = 0,981; α Кронбаха семи шкал – 0,692–0,947), высокую ретестовую надежность (r=0,889).

Установлена положительная связь между шкалами и общим показателем инновационной восприимчивости на уровне p≤0,01 и p≤0,05, что подтверждает внутреннюю согласованность опросника.

Проверка конвергентной валидности установила, что психологические показатели (эмоциональная готовность, мотивационная готовность, когнитивная готовность, личностная готовность, организационная готовность, креативный компонент готовности к инновационной деятельности, операционный компонент готовности к инновационной деятельности, личностный компонент готовности к инновационной деятельности, уровень мотивации, стимулирующие факторы, уровень профессионального саморазвития), концептуально близкие конструкту инновационной восприимчивости педагога, имеют положительные связи с показателями инновационной восприимчивости педагога.

Общий показатель инновационной восприимчивости определяется на основе подсчета совокупности баллов по 36 пунктам опросника. Оценка степени выраженности каждой шкалы опросника обеспечивается суммой баллов по соответствующим пунктам. Общий уровень инновационной восприимчивости оценивается по степени выраженности на основе представленной градации: 36–81 баллов – низкий уровень инновационной восприимчивости; 82–134 баллов – средний уровень инновационной восприимчивости; 135-180 баллов – высокий уровень инновационной восприимчивости (табл. 11).

В ходе исследования выявлена стандартизированная мера величины различий между уровнями инновационной восприимчивости на основе мощности статистического критерия d-Коэна. Установлено, что шкалы «Стимулирующий фактор», «Личностно-педагогические ценности», «Типологическая характеристика инновационной восприимчивости», «Педагогические методы» имеют большой размер эффекта (1,0–2,0), обусловливающие дискриминацию инновационной восприимчивости по низкому и среднему уровням.

Шкалы «Личностно-профессиональные качества», «Интерактивные методы обучения», «Результат инновационной восприимчивости» обнаружены в градации очень большого эффекта (2,0–4,0) в интервале низкого и среднего уровня инновационной восприимчивости. Для диапазона низкого и высокого уровня инновационной восприимчивости выявлен исключительно большой размер эффекта (4,0 и более) шкалы «Интерактивные методы обучения». Размер эффекта d-Коэна шкалы «Результат инновационной восприимчивости» на уровне ничтожной градации установлен для среднего и высокого уровня инновационной восприимчивости (таблица 12).

Общий показатель инновационной восприимчивости характеризуется положительной асимметрией (A=0,46) и отрицательным эксцессом (E=-0,83). Полученные значения положительной асимметрии указывают на преобладание низких и средних значений инновационной восприимчивости в группах респондентов. Отрицательный эксцесс демонстрирует отклонение от нормальной кривой эксцесса. Минимальное значение по выборочной совокупности варьирует на уровне значения 37, максимальное – на уровне значения 149. Следовательно, частота встречаемости полученных значений обнаружена в диапазоне 86±37, то есть от 49 до 123 баллов, что определяет степень выраженности инновационной восприимчивости исследуемой выборки на уровне низких (от 36 до 81 баллов) и средних (от 82 до 135 баллов) значений.

Заключение (Conclusion). Инновационная восприимчивость педагога представляется актуальным феноменом в психологической науке, изучение которого затрудняется в связи с недостаточностью диагностического инструментария.

Результаты проведенного исследования позволяют дополнить арсенал диагностического инструментария в педагогической психологии (анкета «Восприимчивость педагога к новшествам (Т.С. Соловьева)) на основе подробно разработанных критериев оценки инновационной восприимчивости педагогов через систему аксиологического, личностного, деятельностного подходов, что свидетельствует о хороших психометрических показателях представленного опросника. С одной стороны, предложенная методика позволяет изучить психологический конструкт личности педагога в профессиональной среде по отдельным шкалам. С другой стороны, выявить уровень инновационной восприимчивости педагогического коллектива на основе совокупности выборки, что обеспечивает возможность формирования условий и механизмов развития инновационной восприимчивости педагога как перспективы дальнейших исследований в педагогической практике.

Полученные результаты в ходе проведенного исследования (надежность, валидность, репрезентативность, достоверность) подтверждают хорошую пригодность данного психодиагностического инструмента для изучения степени выраженности инновационной восприимчивости в процессе психолого-педагогического сопровождения профессиональной деятельности педагогов образовательных учреждений.

Благодарности

Автор благодарит профессорско-преподавательский состав вузов, принявших участие в исследовании, а также выражает признательность рецензентам за качественный и подробный анализ содержания статьи.

Список литературы